Degustazione vini Bolgheri DOC a Monza 23 ottobre

Ci saremo anche noi!

Info e costi sul sito AIS Lombardia

Rinascimento e prima Età Moderna in Francia: le "battaglie del vino" e il commercio olandese

Finora ho centrato la mia trattazione sulla storia del vino italiano ma, parlando di queste epoche, non possiamo ignorare cosa stava succedendo oltralpe. Fu proprio in questo periodo che si sviluppò la produzione francese e nacque la fama di alcuni territori che crescerà ancora nei secoli successivi: Borgogna, Bordeaux e Champagne. Inoltre, una forte espansione della viticoltura nel Seicento fu legata al commercio olandese, come vedremo di seguito. La mia fonte principale è Roger Dion, considerato uno dei massimi storici del vino francese.

La piccola produzione francese medievale era figlia della colonizzazione romana, limitata per lo più ad un consumo locale. I vini considerati di maggior pregio nell'Alto Medioevo, con un posto di onore sulle tavole della corte reale e dalla nobiltà, erano quelli del Mediterraneo orientale, commercializzati dai veneziani. Nel corso del Medioevo e del Rinascimento iniziò anche un commercio interno, che si disputava soprattutto Parigi come il mercato più ricco e prestigioso. In seguito, il vino francese di alcuni territori iniziò ad essere esportato nelle vicine Fiandre e poi verso i ricchi paesi affacciati sul mare del Nord. Nel Seicento ci fu una prima importante espansione produttiva, legata all'aumento dei commerci.

Ricordiamoci che all'epoca i trasporti erano difficili e lenti. I vini duravano molto poco, ancor meno quelli prodotti nei climi continentali europei. Per questi motivi i commerci furono inizialmente molto locali. I mercati di Parigi e del nord Europa favorirono da principio la produzione dei territori più vicini, senza badare alla qualità. Inizialmente furono quindi avvantaggiate le vigne intorno alla capitale o in Bretagna, oltre che i produttori posti lungo la Senna ed il Reno, per la facilità del trasporto fluviale. Dal XII secolo il commercio si allargò ai vini della Mosella e alcune zone del centro-nord francese, come l'Anjou. Nel corso del Medioevo divenne più accessibile la navigazione sull'Atlantico, dando spazio ai produttori delle aeree della Loira e della Gironda. Per i deboli vini nordici fu fatale l'arrivo di prodotti un po' più consistenti, perché provenienti da zone (relativamente) più calde. Ad esempio, a metà del XV secolo erano praticamente sparite tutte le vigne della Bretagna.

Fra il XII e XIV secolo si aprì un durissimo confronto fra le zone di produzione per conquistare prestigio e posizioni commerciali. Sicuramente succedeva ovunque, ma in Francia tutto ciò ebbe un amplissimo risalto, coinvolgento la società e la cultura. Gli esponenti dell'alta società parteggiavano per l'uno o l'altro vino. Premi e riconoscimenti ufficiali ebbero un risalto sempre maggiore, con i produttori che erano disposti a fare di tutto pur di ottenerli. Questo fenomeno è stato denominato "la battaglia dei vini", un termine nato da alcuni poemi medievali, in particolare "La Bataille des vins" (1224) di Henri d'Andeli e "La Desputoison de vin et de l'iaue" ("La battaglia del vino e dell'acqua", Anonimo, fine XIII-inizi XIV secolo d.C.). Queste "battaglie" sono continuate nei secoli, sfociando più tardi nella nascita della rigida gerarchia dei vini francesi che è arrivata fino ai nostri giorni.

Le "battaglie del vino" non erano comunque alla portata di tutti. La produzione nella Francia continentale era concentrata soprattutto nelle proprietà signorili ed ecclesiastiche, perché era difficile e costosa per i limiti climatici. Richiedeva conoscenze e una cura meticolosa. Il commercio in particolare era esclusivo dei nobili e delle ricche abbazie. Il successo commerciale richiedeva vini con una qualità sufficiente per viaggiare ma anche la forza economica e politica per imporre i propri prodotti. Un vino diventava rinomato e ricercato se riscontrava riconoscimenti ufficiali o addirittura aveva accesso alla tavola reale. Nobili e cittadinanze si affannavano nel muoversi politicamente per far emergere i propri prodotti e chi aveva più potere era avvantaggiato. Viceversa, i re usarono la scelta dell'acquisto del vino di un territorio come mezzo per accaparrarsi l'appoggio dei signori locali o per gratificarli se gli si mostravano particolarmente fedeli. Secondo gli storici, la geografia del potere politico di allora spiega perché in Francia si siano affermati nei secoli determinate zone vinicole e non altre, anche se più favorite per il clima.

I medici avevano un ruolo centrale nel determinare il successo di un vino o meno. Dal Medioevo al Seicento si continuavano ad attribuire al vino virtù medicali e il parere dei dottori era considerato il più rilevante. In particolare, i medici reali erano le figure chiave da manovrare per arrivare nell'empireo dei vini più prestigiosi, perché avevano la possibilità di influenzare il re e la corte nella scelta. Possiamo dire che i medici erano i più potenti influencers del vino di allora. I loro trattati, nei quali elencavano i vini consigliati perché più "salutari", determinavano il successo o il declino dei produttori.

In questa sorta di partita a scacchi durata secoli, uscirono vincitori i territori che hanno conservato un enorme prestigio fino ai nostri giorni: Borgogna, Bordeaux e Champagne. Cerchiamo di capirne l'origine, a grandi linee.

La Borgogna, il vino dei re.

La Borgogna, che vantava una produzione risalente all'epoca della colonizzazione romana, nell'Alto Medioevo non è quasi mai nominata nei documenti commerciali verso Parigi o il nord. Il successo iniziò nel Trecento e da allora i suoi prodotti sono rimasti per secoli i vini dei re e dell'aristocrazia francese per eccellenza, un mito che resiste ancora oggi. Nel XV secolo il loro commercio uscì anche dai confini francesi ed arrivò nelle Fiandre.

La nascita di questo mito avvenne per due eventi politici decisivi: l'insediamento della casata dei Valois in Borgogna e il trasferimento del papato ad Avignone. La figura che universalmente è riconosciuta alla base del successo dei vini di Borgogna è il primo duca di Borgogna di casa Valois, Philippe l'Hardi (Filippo il Temerario). Filippo era figlio del re di Francia ed egli usò tutta la sua enorme influenza per imporre i vini che produceva nelle sue proprietà borgognotte di Beaune. Inoltre, il papato si trasferì ad Avignone nel 1342 e la corte si approvvigionava dei vini delle zone intorno, che ne trassero grandi benefici d'immagine. Il ritorno della corte papale nel 1370 rinnovò tale consumo privilegiato, spinto in modo importante da Filippo. Nel 1395 fu emesso il famoso documento ducale che regolava la viticoltura e la produzione del territorio, per ridurre le pratiche produttive scadenti.

Nei secoli seguenti i duchi di Borgogna continuarono questa protezione e promozione dei vini del territorio, al punto che si diceva "vinum belnense super omnia recense" (il vino di Beaune supera tutti per eccellenza). I vini della Cote d'Or vissero una posizione di assoluto privilegio in Francia per secoli, fino al regno di Luigi XIV. In questo periodo il dominio incontrastato venne messo in discussione dall'ascesa della regione della Champagne, innescando una feroce "battaglia del vino" fra i due territori. Nel 1704, ad esempio, fu pubblicato da alcuni medici borgognotti il libello "Défence du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne", (La difesa dei vini di Borgogna contro i vini della Champagne), visto che ormai la Champagne stava surclassando l'antico territorio.

Bordeaux e il privilegio commerciale inglese.

La zona di Bordeaux iniziò ad emergere nel XIII secolo ma non a Parigi. Questo avvenne sull'altra sponda della Manica, in quanto all'epoca il territorio era sotto l'influenza inglese. Fino ad allora i vini consumati in Inghilterra venivano soprattutto da La Rochelle e altre zone del Poitou, da sempre acerrimi nemici dei vini bordolesi. Nel corso del XIII secolo Bordeaux si conquistò sempre più il favore della corona inglese mostrando una fedeltà incrollabile nelle guerre contro la Spagna prima e la Francia poi (la Guerra dai Cent'anni). La Rochelle perse definitivamente il suo vantaggio commerciale con l'Inghilterra quando si consegnò alla Francia. Il 1224 fu l'anno cruciale per Bordeaux: la corona inglese riconobbe ufficialmente la città come comune, dandogli quindi la capacità di emettere leggi per proteggere la propria produzione vinicola ed i commerci. Iniziò così quello che è stato chiamato nella storia "le privilège de Bordeaux", secondo il quale i vini degli altri territori, come i vini degli Haut-Pays, potevano arrivare sul mercato di Bordeaux solo dopo quelli locali. Edoardo III nel 1351 accordò nuovi privilegi, ponendo sotto il controllo di Bordeaux tutto il traffico della Gironda.

Ricordo che il commercio del vino allora era stagionale, perché le navi potevano viaggiare solo in certi periodi. Per far arrivare il vino in Inghilterra per Natale, i fusti di legno erano caricati poco dopo la vendemmia, fra ottobre e novembre. Poco prima c'erano le fiere del vino, nelle quali i mercanti inglesi sceglievano i prodotti da acquistare. Passato questo momento, per il trasporto bisogna aspettare il bel tempo all'inizio della primavera successiva, quando i fragili vini di allora iniziavano già a deperire. Quindi, i prodotti che arrivavano tardi sul mercato subivano forti deprezzamenti.

Il privilegio, pur modificato nel tempo, sarà abolito solo nel 1776. Esso contribuì a limitare per secoli l'espansione viticola di numerosi altri territori, come il Medoc. L'acquisto reale di vino bordolese era così rilevante che nel 1368 il parlamento inglese discusse del fatto che la spesa stava mettendo a rischio le finanze del regno. Di riflesso, l'aristocrazia inglese celebrava ogni solennità o evento con i vini rossi di Bordeaux. Il successo favorì l'allargarsi del commercio anche nel continente, verso Parigi, l'Olanda e le Fiandre. Nel XIV sec. i terreni raggiunsero prezzi esorbitanti e la viticoltura si espanse al massimo, in ogni pezzo di terra coltivabile. Si delineò così il territorio viticolo bordolese che rimarrà pressoché intatto fino all'arrivo della fillossera (nell'Ottocento).

La Francia annesse Bordeaux nel 1453 e re Carlo VII punì la città abolendo il privilegio. Fu solo temporaneo: nel 1461 Luigi XI lo ristabilì e riaprì il porto di Bordeaux ai mercanti inglesi. Il re, con questo atto, volle molto probabilmente conquistare il cuore della potente città, che era stata messa a dura prova dalla lunghissima guerra anglo-francese. Creò però scontento negli altri territori viti-vinicoli francesi, che continuarono nel tempo a fare pressioni politiche per ridurre lo storico privilegio, fino all'abolizione nel Settecento.

Il commercio olandese.

Nel Seicento una notevole trasformazione della produzione francese fu legata al commercio olandese. I Paesi Bassi, liberatesi del dominio spagnolo, iniziarono a dominare i commerci del Nord Europa. Influenzarono per almeno due secoli la produzione dell'area atlantica francese e nell'entroterra, nei territori raggiungibili via fiume lungo la Garonna, la Loira e altri.

Gli Olandesi commerciavano in genere vini non di altissimo pregio, soprattutto bianchi, più difficili da gestire con i limiti tecnici di allora. Per renderli trasportabili e più intensi, applicarono per la prima volta su larga scala la tecnica della fortificazione, cioè aumentavano l'alcol del vino aggiungendo del distillato.

La distillazione dell'alcol a partire dal vino esiste dal Medioevo (ne avevo già accennato qui) e sicuramente anche la fortificazione, ma erano pratiche poco diffuse per i limiti tecnici del tempo. I miglioramenti introdotti nel Seicento permisero l'espansione su larga scala della distillazione. Iniziarono così a diffondersi nel Nord Europa numerosi distillati prodotti con materie prime locali di basso costo (vodka, rum, gin, ecc. ), che andarono a soddisfare le necessità alcoliche soprattutto delle masse più povere. Più tardi nacquero anche altri vini fortificati per esigenze di conservazione e trasporto, come il Porto ed il Marsala, ad opera dei mercanti inglesi.

Nel 1669 il politico ed economista Jean-Baptiste Colbert scriveva che, fra ottobre e dicembre, tre o quattromila vascelli olandesi arrivavano sulle sponde della Garonna e della Charente, dove imbarcavano i vini per l'Olanda. Un terzo era consumato nel paese. Due terzi sostavano nei magazzini e ripartivano fra aprile e maggio, quando si poteva viaggiare di nuovo. Erano diretti ai porti tedeschi, a quelli del mar Baltico e di altri paesi nordici. I battelli non tornavano vuoti: scaricavano vino e caricavano legname, ferro, canapa e altro.

Diversi autori francesi dell'epoca deprecavano tutto questo. Gli olandesi erano considerati mercanti senza scrupoli, accusati di non rispettare i vini ed i territori. Questo commercio tuttavia fece aumentare notevolmente la produzione vinicola di regioni francesi fino ad allora svantaggiate. Inoltre, se il commercio del vino era sempre stato ristretto alle ricche proprietà di nobili ed ecclesiasti, quello olandese aprì le porte per la prima volta ai produttori meno facoltosi. Nel corso del Seicento ci furono zone che videro ascensioni sociali di massa grazie al vino. Il commercio olandese arricchì produttori e territori ma tuttavia non li fece crescere nella fama, perché questi vini arrivavano quasi sempre anonimi ai consumatori finali. Quindi il primato di Bordeaux, Borgogna e Champagne rimase inalterato.

Gli Olandesi incrementarono tantissimo la distillazione, non solo per fortificare i vini da esportare, ma anche per vendere il distillato tal quale. È in questo periodo, ad esempio, che alcune zone, come l'Armagnac e il Cognac, espansero una viticoltura dedicata esclusivamente alla distillazione. In quel periodo si introdusse anche la pratica di distillare le eccedenze di vino rimaste invendute.

Nel prossimo post capiremo invece cosa è successo in Champagne.

... continua

Degustazione a Sesto Calende lunedì 2 ottobre (data modificata)

Attenzione: la degustazione è stata rimandata al 02 ottobre causa allerta meteo.

Una piccola pausa nella vendemmia e lunedì saremo a Sesto Calende, a questa degustazione organizzata dal nostro distributore Cuzziol GrandiVini.

In assaggio ci saranno L'Airone 2022, Rute Bolgheri DOC Rosso 2020 e Jassarte 2019.

Vi aspettiamo

Vendemmia di premi!

WineHunter ci regala la soddisfazione di importanti riconoscimenti a ben tre vini: Oro per Atis 2019, Rosso per Jassarte 2019 e Criseo 2021. Ci hanno quindi selezionati per partecipare al Merano Wine Festival nella sezione speciale “Next Platinum”. Ci si vede a Merano a novembre.

E' iniziata la vendemmia!

Lunedì 11 settembre è la data ufficiale di inizio della vendemmia 2023. Abbiamo iniziato a raccogliere il Vermentino della vigna Campo Pietrini e alla Badia, quello che darà vita al nostro L'Airone 2023. Lasciamo le considerazioni a più avanti, ora siamo sotto a lavorare!

Degustazione al ristorante Da'Vì

Giovedì 31 agosto ci sarà una cena-degustazione dei nostri vini al ristorante Da'Vì di Marina di Cecina, con la nostra presenza.

Si tratta di un piccolo ma rinomato locale sul lungomare, gestito da Fabio e la moglie, vietnamita. La collaborazione ha portato a sviluppare una cucina particolare, a base di piatti italiani, soprattutto di pesce, e alcuni che propongono delle contaminazioni vietnamite. Il menù della serata, che vedete sotto, ne è un interessante esempio.

La prenotazione si fa direttamente al ristorante, a questo link https://ristorantedavi.superbexperience.com/

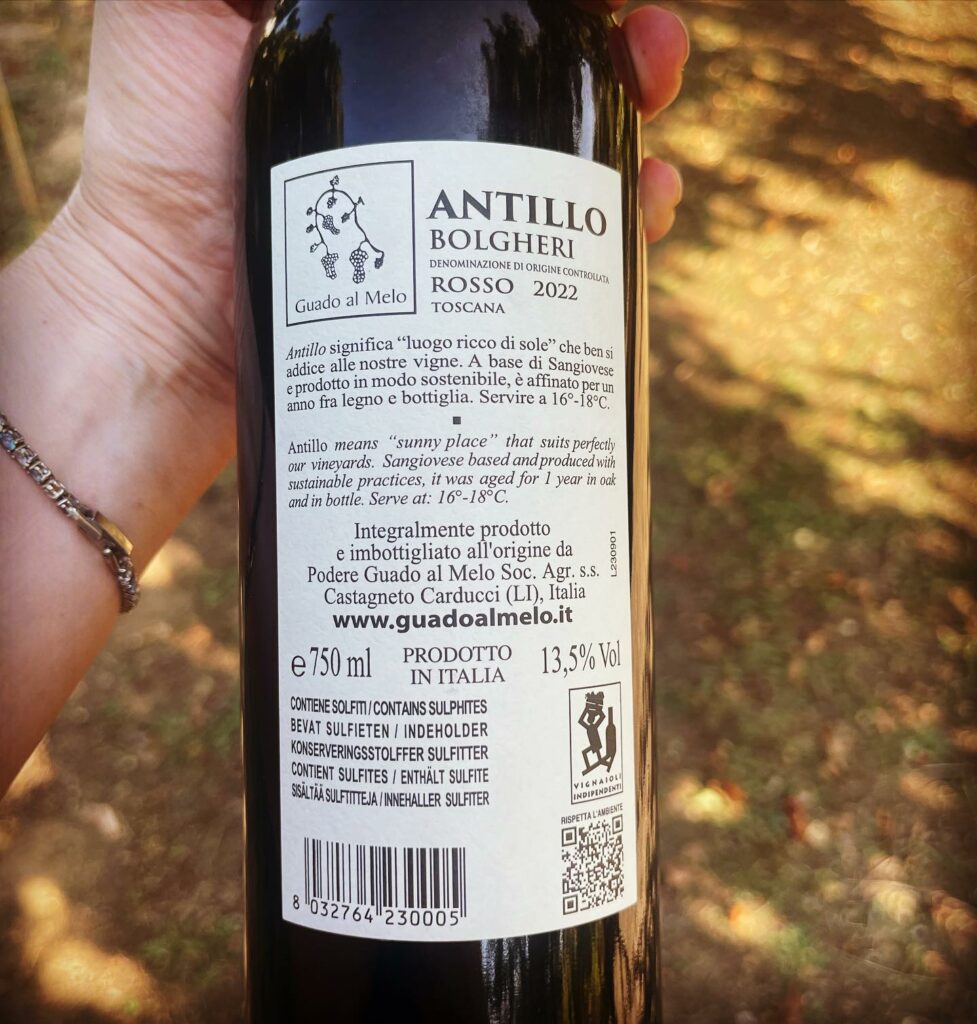

Nuova annata Criseo 2021

Siamo usciti da poco con la nuova annata del Criseo Bolgheri DOC Bianco, 2021.

Questa annata è di una complessità straordinaria, da grande bianco invecchiato: presenta note di frutto della passione, pompelmo, idrocarburi, lievito, tartufo, vaniglia, cera d'api, ... In bocca ha uno splendido equilibrio, corposo ma sempre con una buona freschezza.

E' un vino da abbinare a piatti di una certa intensità, sia vegetariani che di pesce, ma saporiti.

A voi l'assaggio!

Rinascimento e prima Età Moderna: vini che "si bevono con gli occhi"

Come erano i vini allora?

Erano molto diversi da quelli di adesso. La maggior parte nasceva da una produzione ancora molto primitiva e poco curata, in condizioni igieniche carenti. Erano frutto di macerazioni lunghissime e di lunghe permanenze sulle fecce. I vini erano talmente carichi e pesanti che spesso richiedevano di essere allungati con l’acqua per divenire bevibili. All'epoca il vino era apprezzato soprattutto per il colore, che doveva essere molto intenso e cupo, quasi impenetrabile, anche se il gusto lasciava a desiderare. Chi all'epoca criticava questi vini diceva che "si bevono con gli occhi”.

Come già accennato nei post precedenti, però qualcosa stava cambiando. A partire dal Rinascimento in poi, col recupero dei classici agrari di epoca romana, si diffuse in certi ambienti colti una certa sensibilità per un miglioramento della qualità nella produzione del vino, che fu espressa nei numerosi trattati agrari del tempo. Non tutti questi testi sono altrettanto validi da un punto di vista tecnico: qualsiasi erudito del tempo poteva dilettarsi di scrivere un trattato di agricoltura. Diversi sono quasi solo opere letterarie, che riportano gli scritti di Columella (1) o poco più. Ebbero comunque il merito di diffonderne il sapere. Alcuni sono interessanti perchè descrivono la produzione del tempo del loro territorio. Pochissimi sono realmente innovativi, almeno per alcuni aspetti che poi vedremo.

Ad ogni modo, grazie a tutto questo fermento, iniziò ad emergere un piccolissimo numero di vini che erano prodotti in modo più curato per l'epoca. Questa trasformazione avvenne soprattutto nei territori più dinamici per i commerci del tempo. Il miglioramento produttivo spinse verso la nascita di vini più leggeri rispetto alla media del tempo, più piacevoli alla beva, anche capaci di maggior conservazione. Erano la conseguenza di una produzione fatta con più cura, con macerazioni meno prolungate e con travasi.

Questi vini erano prodotti soprattutto in alcuni territori del nord Italia e della Francia. I vini francesi, in particolare, ebbero una spinta molto importante perchè si ritrovarono al centro delle rotte commerciali più ricche ed importanti dell'epoca. L'epicentro del commercio del vino si era infatti ormai spostato dal Mediterraneo al nord Europa. Sto parlando dei vini di Borgogna, Bordeaux e della Champagne, che vedremo meglio nei prossimi post.

Inoltre, nel Seicento, i progressi nella produzione delle bottiglie e della distillazione portarono alla nascita di nuove tipologie di vino, come gli Champagne ed i vini fortificati. Intanto approfondiamo la produzione dell'epoca.

La produzione del tempo

La maggioranza della produzione dell'epoca era ancora molto primitiva, dalla vigna alla cantina. Le vigne erano trascurate. Erano giusto potate, spesso anche male, o poco più. Fu la riscoperta di Columella a spingere per una gestione migliore. I trattati del tempo citano l'autore romano quasi parola per parola, mescolandoci spesso le superstizioni della loro epoca, come il legame alle fasi lunari o altre credenze. Columella aveva dato una descrizione molto accurata ed avanzata di tutta la trafila dei lavori in vigna, dalla scelta dei terreni alla propagazione delle viti, oltre che i diversi interventi, fino alla vendemmia (leggete per approfondimenti qui, qui, qui ). In particolare, esortava i vignaioli a raccogliere l’uva al momento migliore. L'uso comune dell'epoca era di vendemmiare quando si poteva. Spesso si raccoglieva molto presto, poco dopo che l’uva aveva cambiato colore, per paura dei furti. Columella nel primo secolo d.C., suggeriva di decidere il momento giusto invece con l’assaggio e con l’osservazione del colore dei vinaccioli, un sistema al quale è stata riconosciuta validità scientifica. Nei trattati del Rinascimento e Seicento si aggiungono anche altri sistemi meno funzionanti (qui trovate un approfondimento sull'argomento). Sempre Columella sottolineava l'importanza di selezionare almeno grossolanamente l’uva, scartando quella troppo acerba o ammuffita o marcia, oltre che di togliere le foglie o altri resti vegetali. Soderini (2) consiglia, sempre citando l'agronomo romano, che per avere un vino di alta qualità bisogna togliere anche i raspi: “l’uva spicciola granello a granello”.

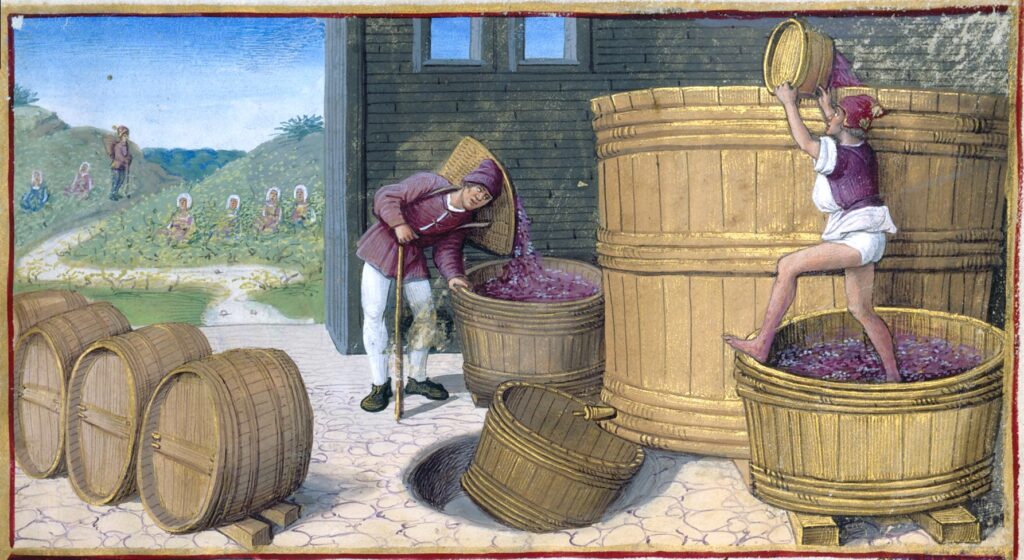

L’uva era raccolta dentro a gerle o ceste, a seconda dei territori. La pigiatura poteva avvenire in cantina ma più spesso in passato l’uva era pigiata in vigna. Il pigiato era portato in cantina dentro a botti o altri contenitori e travasato nei tini. L’uva era schiacciata in genere con bastoni o con i piedi, o spremuta con i torchi in legno, come nel Medioevo. Non ci sarà innovazione in questo senso fino all’Ottocento.

Oggi ci sembra banale ma solo travasare il mosto/vino da un contenitore all'altro è stato un grosso problema per tutte le epoche passate, fino all’introduzione Ottocentesca delle prime pompe meccaniche. Era un lavoro molto impegnativo, fatto a mano, con secchi o barili o bigonci (detti "brente" al Nord). Il Soderini descrive alcune rare innovazioni, già testimoniate in epoca romana, di pigiare l’uva al primo piano e far cadere il pigiato per gravità nei tini attraverso uno scivolo in legno che lui chiama “cannone di legno” o attraverso un tubo di cuoio (“calza di cuoio”).

Di media la vinificazione era comunque molto rozza. La qualità del vino veniva spesso ancora legata, come nel Medioevo, alla quantità di spremitura a cui erano sottoposte le uve. I vini che derivavano direttamente dall’uva, con spesso la scelta dei grappoli, erano quelli destinati alle classi dominanti o al commercio. Per i livelli intermedi, si usava un vino derivato dalla seconda spremitura delle vinacce, a cui erano stata aggiunte le uve scartate dai vini più pregiati. Alle classi meno agiate era destinato un vino ottenuto dalla terza spremitura delle vinacce, con l’aggiunta di poca acqua. L’ultimo prodotto era l’acquarello, ottenuto dalle vinacce mescolare ad acqua. Era l'antico “loria” dei Latini, chiamato ancora lorya negli statuti di Asti del XIV sec. Come in epoca antica, si continuavano a produrre i mosti cotti, con diverse concentrazioni: la sapa (concentrata per ebollizione con mele cotogne), il defritto (bollito fino ad una grande densità), il caroeno (ridotto fino a 2/3).

Nel descrivere la vinificazione, nei trattati di allora si usa il termine “bollitura”, Con questa parola si indica sia la fermentazione che la macerazione, senza distinzione. I tempi di “bollitura” indicati sono in genere molto lunghi e, soprattutto, sono uguali per ogni tipo di uva o vino, di media di 20 o 30 giorni. Non c'erano controlli per decidere quando terminare il processo. Non dimentichiamo le condizioni delle cantine: la scarsa pulizia e igiene, le temperature fuori controllo, oltre che la totale mancanza di conoscenza sui lieviti e altri microrganismi, ... Possiamo facilmente immaginare che le fermentazioni avvenissero in modo molto difficile in queste condizioni. Duravano a lungo ed avanzavano in modo stentato, con numerosi arresti e ripartenze. Questa situazione porta allo sviluppo di numerosi difetti ed alternazioni nei vini. Il Davanzati (3) ci descrive (con orrore per noi produttori moderni) il vignaiolo che usa una specie di vanga squadrata con cui rimescola e tritura le vinacce ed i raspi nel tino. Poi lascia questa poltiglia in macerazione nel mosto/vino per giorni. Dopo di che, separava il vino (svinatura) e lo mette nelle botti.

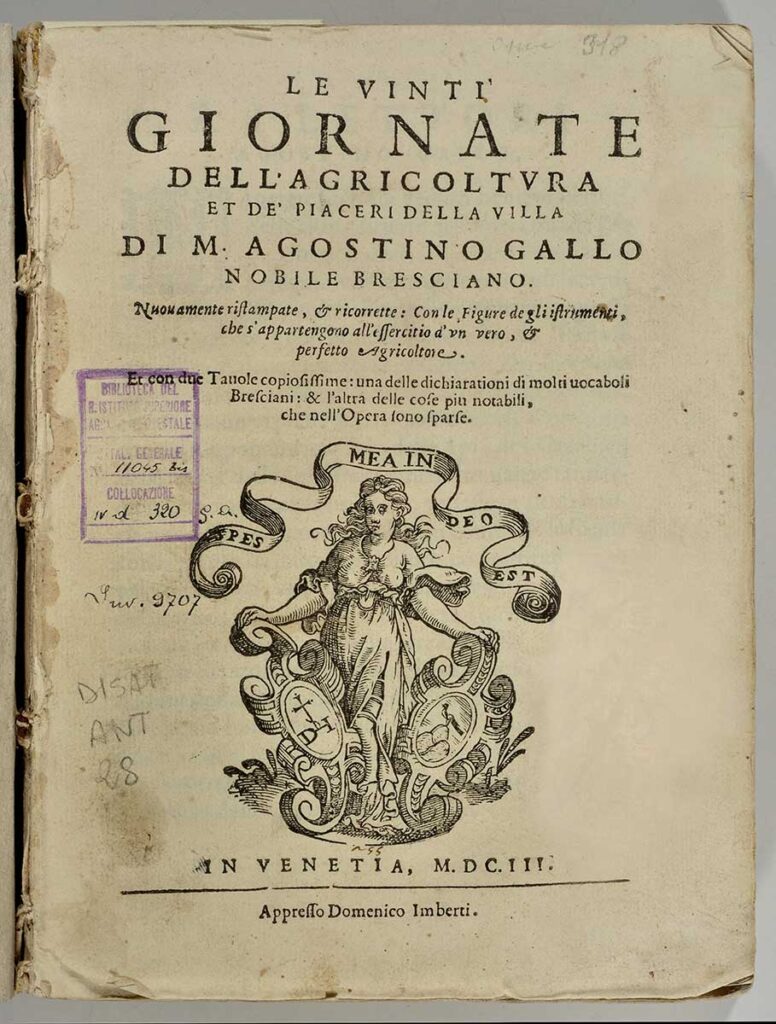

Questo modo comune di vinificare iniziò però ad essere criticato dagli autori più innovativi dell'epoca. Fra essi spicca in Italia il bresciano Agostino Gallo (4), il cui trattato (1565-1566) ebbe un’enorme fortuna per secoli nell'Italia del Nord ed in Francia. Secondo lui la durata della "bollitura" non dovrebbe essere sempre uguale, ma cambiare col tipo di uva e di territorio. Scrive infatti: “il bollir dei vini è la maggior questione che sia tra gli agricoltori, perciocché vedendo le tante diversità delle uve, dei paesi, dei terreni impedisce di dare un sol ordine che sia universale”. Secondo lui, l’uso tradizionale di fare "bolliture" standard di venti o trenta giorni porta alla produzione di vini molto pesanti e cattivi, anche se assumono quel colore cupo ed intenso che era associato all'epoca ad un vino importante. Parla di vini fatti con macerazioni brevi, “vini chiaretti” che descrive come molto più piacevoli al gusto. Scrive che a Milano, “che si diletta di ben bere più d’ogni altra nazione”, li fanno “bollire” solo per 3 o 4 giorni, così come ha introdotto "anche re Lodovico in Francia". Testimonia che questo uso si è diffuso anche nel ducato di Savoia, in Piemonte. Con questo sistema i vini restano “con più bel colore, con miglior sapore e con maggior bontà e che anco si conservano maggiormente”.

Nei territori più votati al commercio questa preferenza per vini con macerazioni brevi andrà in crescendo nel tempo. Culminerà in alcune regioni nella produzione di vini sempre meno colorati per le classi più ricche. L'esempio più noto è la Champagne, col successo fra la fine del Seicento ed il Settecento dei vini cosiddetti "grigi" (vin gris), cioè uve nere vinificate in bianco, per la mancanza di macerazione ("Manière de cultiver la vigne et de faire le vin en Champagne", 1718, anonimo). Questa pratica è rimasta fino ai giorni nostri, anche se i vini non sono più "grigi" ma assolutamente limpidi, grazie alle tecniche attuali.

Al termine della “bollitura” il vino veniva travasato nelle botti, dove rimaneva fino al momento della vendita o del consumo. In questa fase i vini rimanevano spesso fermi a lungo sulle fecce, una pratica molto diffusa nel passato ma poco qualitativa. In queste condizioni si sviluppano numerose alterazioni. C’è però chi testimonia una produzione con travasi: “i vini romaneschi vogliono esser mutati d’una botte in un’altra tre o quattro volte, altrimenti non si conserverebbero, e per questo mutare scema il vino una botte per ogni 12, come dicono li pratici di questo mestiere”. Ad ogni passaggio naturalmente si perde un po’ di volume.

La ripresa di Columella portò ad introdurre nei trattati anche il concetto dell'importanza del controllo della temperatura durante la vinificazione, che non deve salire troppo. Il Soderini porta l'esempio particolare di una sorta di macerazione a freddo, che era attuata con una botte (contenente il mosto e le vinacce) calata con corde dentro a un pozzo.

Uno dei trattati più importanti dell’epoca per la produzione francese è “Le Théȃtre d’agriculture et mesnage des champs” di Olivier de Serres (5) del 1600. Anch’egli si riferisce ampiamente a Columella. Egli sottolinea l’importanza della vinificazione in contenitori chiusi, di tenere separate le uve per la qualità. Scrive che è meglio cambiare i tempi di macerazione per le diverse tipologie e territori, decidendo con l'esperienza, come scriveva il Gallo. Introduce il concetto di controllo: per capire a che punto è la vinificazione, bisogna spillare spesso il mosto/vino ed assaggiarlo. Il parametro che ritiene più importante per decidere la svinatura è il colore.

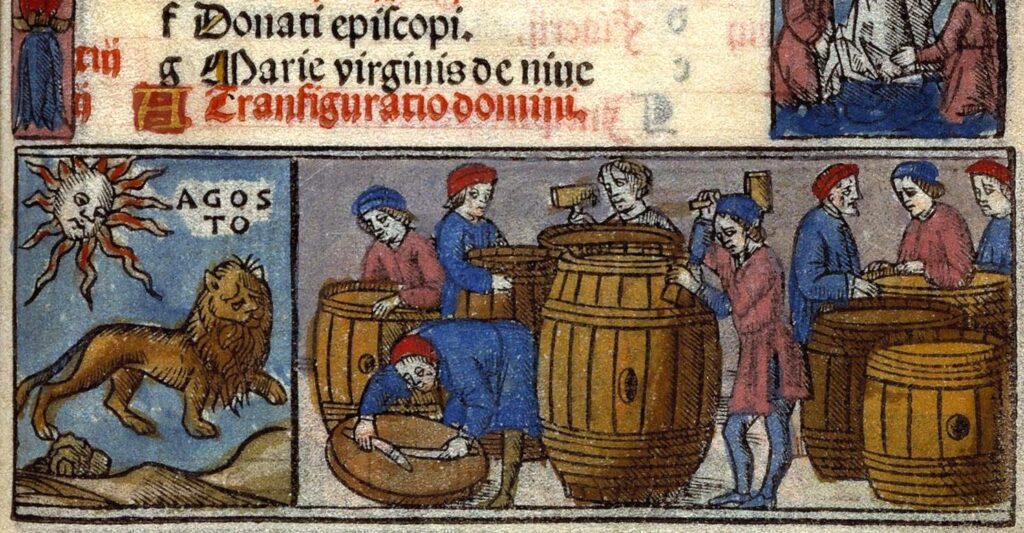

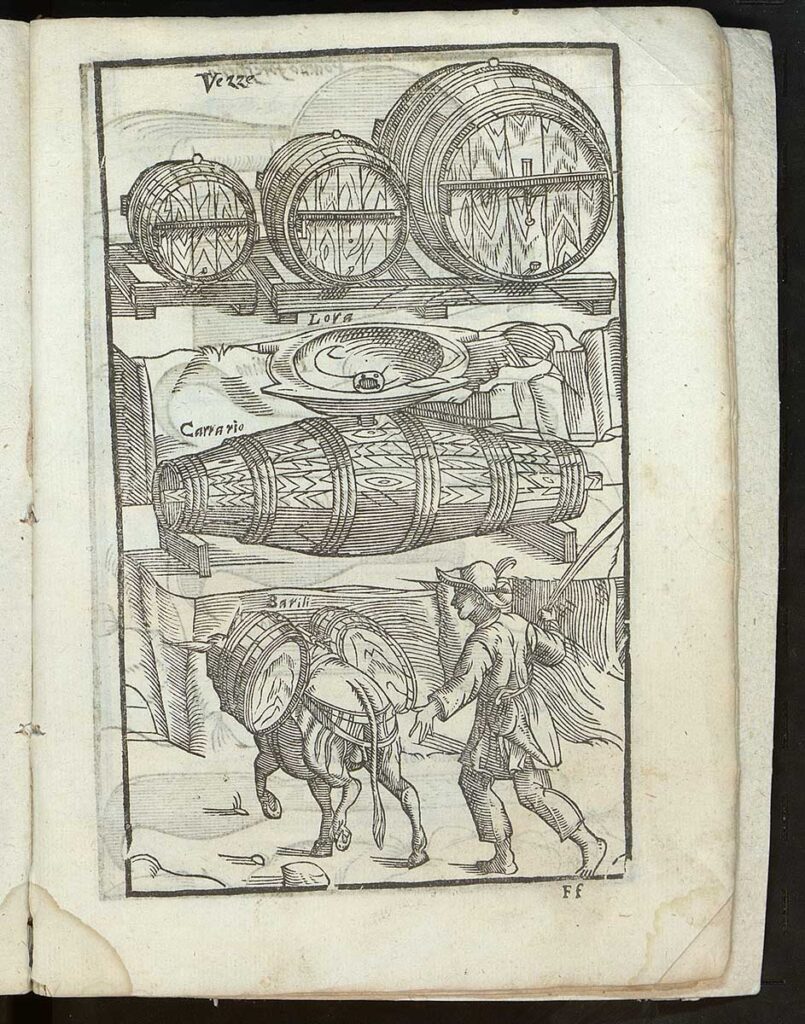

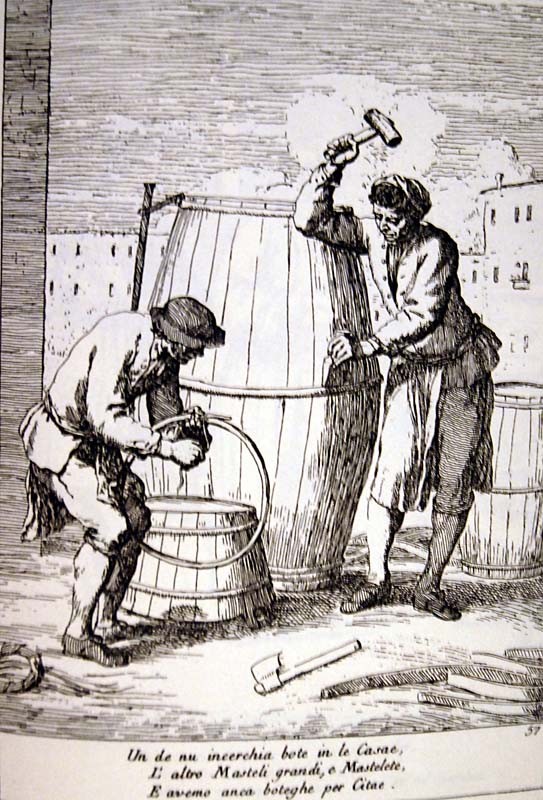

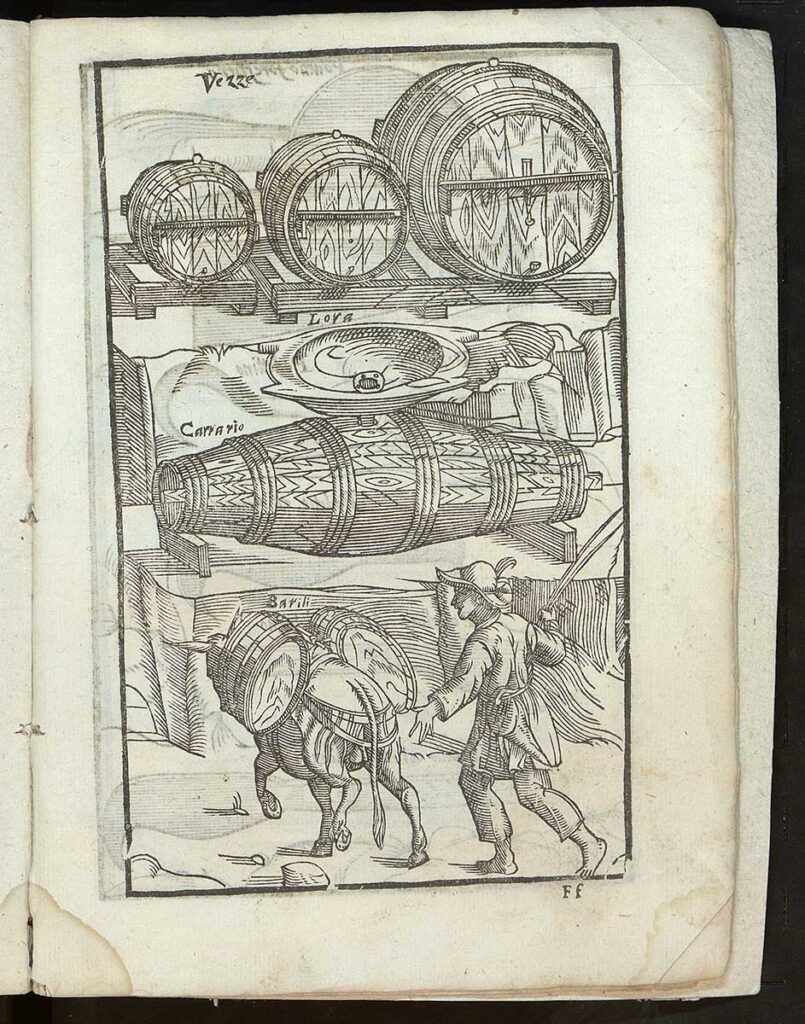

Botti, bottiglie e cantine

All’epoca i contenitori del vino erano quasi tutti in legno, dalle botti ai tini, sia per la produzione, conservazione ed il trasporto. Il vino era spillato dalle botti in caraffe o altri contenitori, per essere servito.

I contenitori in legno avevano un'influenza importante sulla qualità del vino, legata alle scarse condizioni igieniche di allora. Era comune che in questi contenitori proliferassero muffe e altre contaminazioni microbiologiche. Inoltre il legno marciva e sviluppava cattivi odori che trasmetteva al vino. Quasi tutti gli autori agrari dell'epoca scrivono, riprendendo ancora Columella, dell'importanza della pulizia per i recipienti del vino e delle cantine. All'epoca però era più facile a dirsi che a farsi. Comunque, per eliminare muffe o altri odori cattivi, ognuno descrive la sua ricetta. Soprattutto consigliano la pulizia con acqua bollente a cui sono aggiunti aromi come la salvia, il rosmarino, fiori di garofano, aceto, ...

Per tutti questi motivi la botte vecchia (mal gestita) si è portata dietro a lungo la nomea di cattiva qualità, fin quasi ai nostri giorni. Una nota curiosa: Giovanni Antonio Fineo propose a fine Cinquecento, senza successo, di sostituire i contenitori in legno con anfore invetriate dentro e fuori, per rimediare ai problemi delle frequentissime alterazioni dei vini (ne “Il rimedio infallibile che conserva le quarantine d’anni il vino in ogni paese, senza potersi mai guastare”, Roma 1593). https://it.wikisource.org/wiki/Il_rimedio_infallibile

Le botti erano spalmate di pece per il trasporto ed anch'essa contribuiva in modo importante al gusto del prodotto. Le botti erano anche fragili, perché i cerchi di allora non erano in metallo come oggi ma fatti con i rami flessibili del gelso o del salice, che sono deperibili e non troppo resistenti. Erano quindi frequenti le rotture, con la dispersione del contenuto.

Gli autori del tempo testimoniano che erano usati i legni più disparati, col consiglio che fossero almeno ben stagionati. Non c’era allora una scelta qualitativa del tipo di legno, ma si usavano le essenze disponibili sul territorio come il castagno, il frassino, l'ontano, il carpine, il noce, la quercia e altri. Il castagno era fra i più diffusi in Italia, per la sua grande abbondanza. Solo più tardi (dalla seconda metà del Settecento) si iniziarono a fare valutazioni qualitative sulle tipologie del legno, riscontrando la grande delicatezza della quercia rispetto a tutti gli altri. Infatti la quercia (il rovere) è divenuto il legno per eccellenza per il vino.

Il legno era assolutamente prevalente ma non mancano altri materiali. Andrea Bacci testimonia nel Rinascimento che alcuni vini destinati a “mense eleganti” erano trasportati dalla Toscana in recipienti di vetro o di terracotta, detti “truffe” (o iuste), o nei fiaschi, con piccole imboccature chiuse con tappi di sughero incerato. Egli cita i vini di Porto Ercole, il rosso di Montepulciano, del Piceno e di Cerveteri. Il fiasco toscano è testimoniato fin dal Trecento, rivestito con foglie di stiancia (o scarcia, una pianta di palude) perché non si rompesse durante il trasposto. Oggi il fiasco è praticamente scomparso, ormai svilito nell'immagine nel corso del Novecento. All’epoca era invece un contenitore di lusso. Diventerà diffusissimo solo con l’Ottocento, con la produzione industriale su larga scala delle bottiglie.

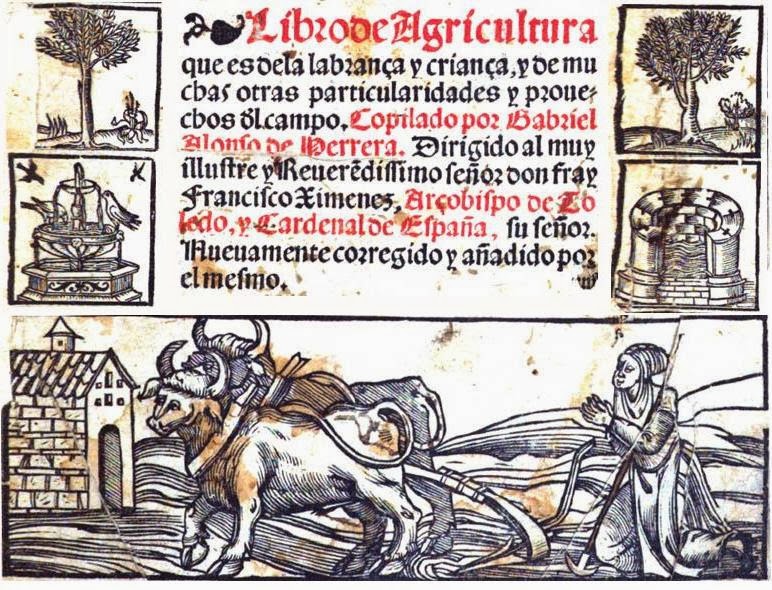

Ci sono testimonianze della permanenza di contenitori in terracotta anche in fase di vinificazione soprattutto in Spagna. Erano però viste come eccezioni da citare con curiosità, così come l'uso spagnolo degli otri in pelle. Il Panciroli (6) scrive che i contenitori sono “ordinariamente di legno, se bene in Spagna son di terra, come ancora al tempo dei Romani, e di non minor grandezza e capacità che fossero quelli, dove ancora i barili son differenti dai nostri, e vengono fatti di pelle impeciata, che otri dimandiamo” (Panciroli, “Raccolta breve d’alcune cose più segnalate ch’ebbero gli antichi, e d’alcune altre trovate da moderni …”, 1612). Anche Andrea Bacci descrive le tinajas spagnole, dove i vini erano conservati in contenitori in botti di creta anche per decenni, con sistemi ancora simili a quelli romani. Questa testimonianza si ritrova anche negli appunti di un mercante milanese (“Un mercante di Milano in Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento”, a cura di L. Monga, Milano, 1985). La produzione spagnola dell’epoca venne descritta in patria da Gabriel Alonso d’Herrera (7), nel suo trattato “Obra de agricultura” (1513).

La descrizione di come dovessero essere fatte le cantine si ritrova in diversi autori agrari ma anche di architettura del tempo. D'Herrera scrive che ce ne sono di due tipi, quella sotto e quella sopra terra. Quelle sotterranee o scavate nella pietra sono secondo lui le migliori, perché consentono di avere la temperatura adatta per il vino, fresca tutto l’anno, e non troppo fredda d’inverno. Cita come esempio le cantine di Sutri, vicino a Roma, e quelle in Piemonte di Le Ferrere, vicino a Susa. Quelle sottoterra non devono però essere troppo umide, perché fanno ammuffire i contenitori. Leon Battista Alberti (8) nel “De re aedificatoria” (1443-1452) parla di cantine e scrive che per il vino è necessario che la costruzione sia sotterranea. Analizza gli elementi che possono condizionare il prodotto vinicolo: la temperatura, l’illuminazione, l'influenza dei venti, … Il luogo deve essere stabile, non disturbato da rumori o scuotimenti per il passaggio frequente di carri, inoltre deve essere libero dai miasmi, eccessiva umidità, ... Lo stesso scrive il Palladio (9), visto che le alte temperature, dice, i vini “diventeranno deboli e si guasteranno”. Stanno tutti di nuovo citando Columella.

Nel Seicento ci furono dei cambiamenti legati al miglioramento della produzione delle bottiglie di vetro, che iniziarono ad essere un po' più usate per il vino. Fino ad allora il vetro era impiegato per la produzione di oggetti unici di alto livello, come i pregiati capolavori degli artigiani italiani. Nel Seicento, in Inghilterra, si sviluppò la tecnica industriale di lavorazione del vetro e, verso la fine del secolo, si introdussero miglioramenti che resero le bottiglie sempre più resistenti. Questa produzione si diffuse poi nei paesi più ricchi del nord Europa.

La bottiglia seicentesca per il vino iniziò a diffondersi ma non era comunque ancora un contenitore a buon mercato. Lo diventerà solo con l'espansione dell'industria su larga scala dell'Ottocento. Considerate che la bottiglia spesso costava più del contenuto. Dati il costo ed i rischi nel trasporto, i pochi vini che allora finivano in bottiglia in realtà viaggiavano per lo più ancora nelle botti, spediti poco dopo la fine della vinificazione. I produttori non erano in genere in grado di investire nell’invecchiamento e nell’imbottigliamento. I vini venivano imbottigliati a destinazione dai commercianti di vini di lusso o dai pochi facoltosi consumatori che potevano permetterselo. I primi ad imbottigliare furono i commercianti di vino inglesi, al centro di uno dei mercati più importanti dell'epoca. Il perfezionamento delle bottiglie di vetro permise anche la messa a punto della produzione di vini spumantizzati e l'esplosione commerciale della Champagne (ne parleremo più avanti).

… continua …

Autori citati:

- Columella: Lucio Giunio Moderato Columella, I sec. d.C., ci ha lasciato un'opera, il "De Re Rustica", considerato il primo vero e proprio trattato agricolo della storia, per completezza e precisione. Ha rappresentato un modello e un riferimento per tutti gli scrittori del settore dall'antichità fino al Settecento.

- Giovanni Vittorio Soderini (Firenze 1526, Volterra 1596), intellettuale e politico toscano, ha lasciato anche una testimonianza della produzione toscana di vino del tempo nel "Trattato della coltivazione delle viti, e del frutto che se ne puô cavare" (1600).

- Bernardo Davanzati Bostichi (Firenze 1529 - 1606) erudito in molti campi, ha descritto l'agricoltura toscana del tempo in la "Coltivazione delle viti e di alcuni arbori" (1579).

- Agostino Gallo (Cardignano 1499-Brescia 1570) è stato uno dei più importanti agronomi italiani del Cinquecento, con la sua opera "Le dieci giornate della vera agricoltura e dei piaceri della villa", del 1564, in seguito ampliata e pubblicata in tutta Europa. Agostino Gallo descrive la nuova economia agricola della Padania, con la coltura irrigua dai foraggi e lo sviluppo della produzione casearia, l'introduzione del mais e del gelso. Descrive a fondo anche la produzione del vino, facendosi portavoce delle nuove tecniche.

- Olivier de Serres (1539-1619), scrisse quello che è considerato il primo vero trattato di agronomia francese, "Le théâtre d'agriculture et mesnage des champs" pubblicato nel 1600. Cita molto spesso l'opera di Agostino Gallo, senza dichiararlo direttamente. Un aspetto curioso è che descrive come alla sua epoca era ancora molto diffusa in Francia la coltivazione della vite maritata agli alberi.

- Guido Panciroli (Reggio Emilia 1523-Padova 1599) fu un umanista e noto giurista. Si divertì a scrivere questo testo, " Raccolta breve d’alcune cose più segnalate ch’ebbero gli antichi, e d’alcune altre trovate dai moderni", in cui racconta alcuni usi e costumi dell'antica Roma e del periodo suo contemporaneo, pubblicato dopo la sua morte.

- Gabriel Alonso de Herrera (1470-1539), ecclesiastico ma figlio di possidenti terrieri, è considerato il massimo esponente di agronomia in Spagna dell'epoca. Il suo testo "Agricoltura Generale" (1513) è rimasto come riferimento in Spagna fino ad inizio Novecento.

- Leon Battista Alberti (Genova 1404-1472) è stato un umanista, artista poliedrico ed un genio del Rinascimento italiano, che viene ricordato soprattutto per il suo contributo all'architettura.

- Andrea Palladio, pseudonimo di Andrea di Pietro della Gondola (Padova 1508-Maser 1580), è stato un grandissimo architetto che ha operato soprattutto nella Repubblica Veneta. Con le sue famose ville, ha creato uno stile architettonico. La sua opera più nota è "I quattro libri dell'architettura" (1570).

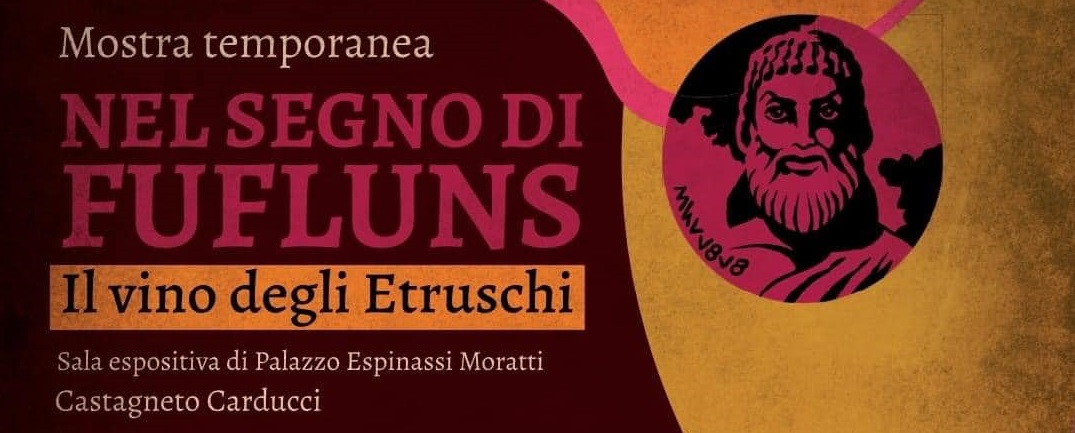

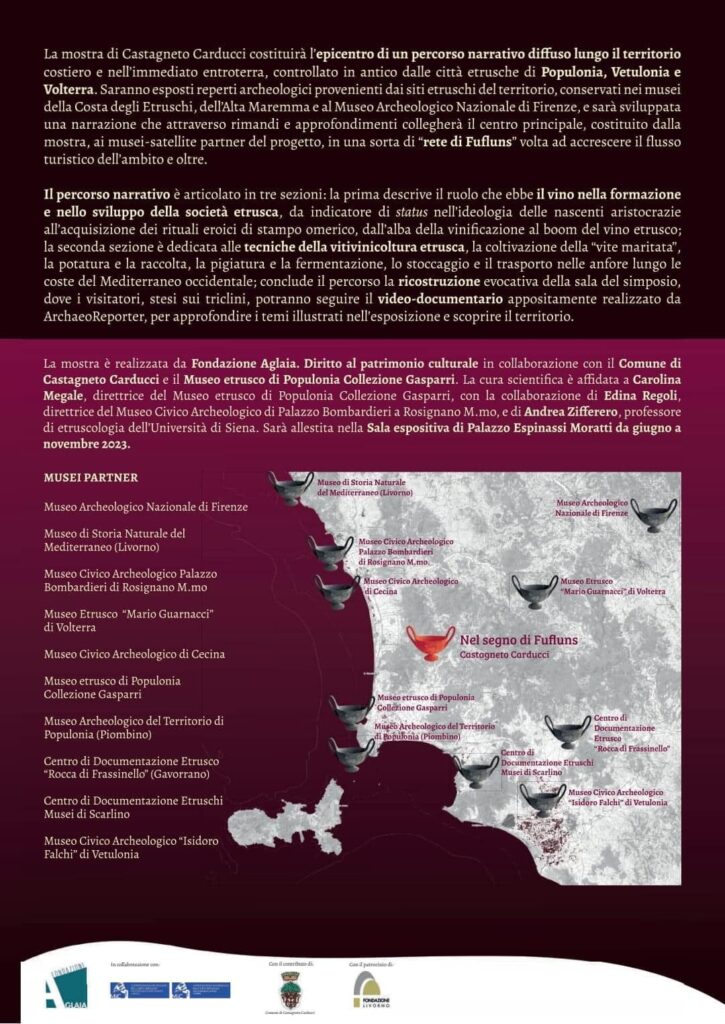

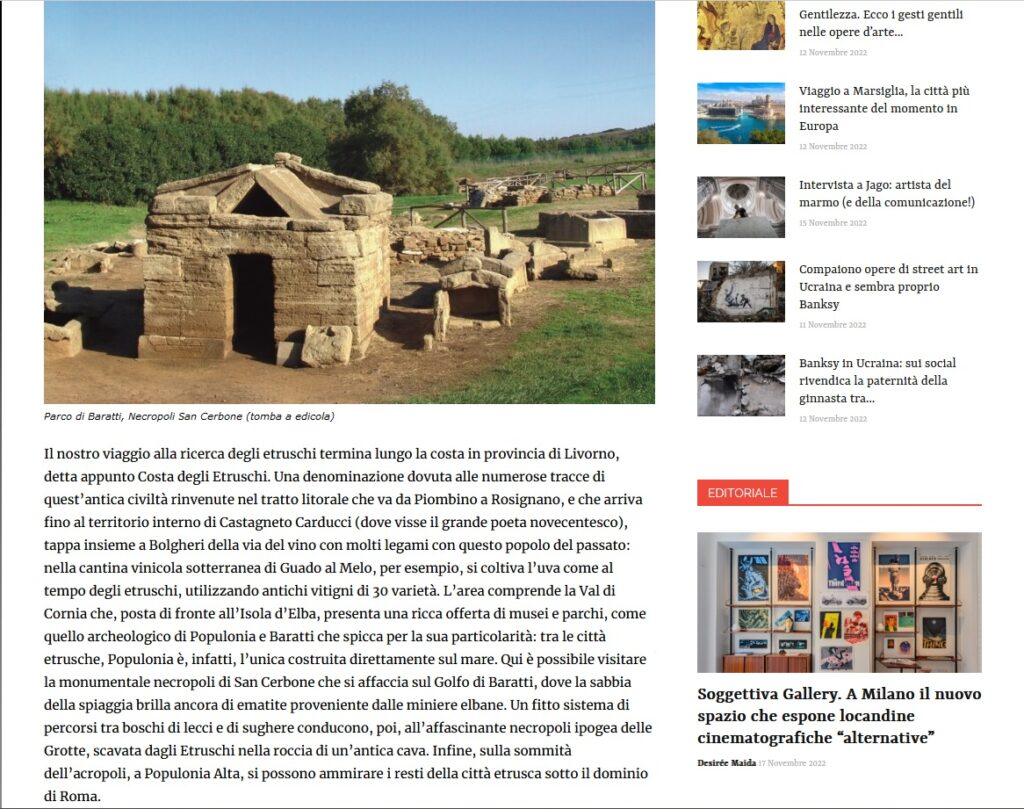

Il vino e gli Etruschi in mostra a Castagneto Carducci

A Castagneto Carducci, nel palazzo Espinassi Moratti, è aperta fino a novembre una piccola ma interessante mostra sul vino e gli Etruschi. Ospita diversi reperti di vasellame legato al consumo del vino nei banchetti, proveniente dai vicini musei.

VinoVip al Forte (dei Marmi) 25-26 giugno 2023

Il prossimo appuntamento con i vini è al mare, sulla celebre spiaggia di Forte dei Marmi. Il 25 e 26 giugno, ci saranno due giorni molto interessanti di convegni e degustazioni.

Noi ci saremo con i nostri grandi vini di territorio.

Trovate tutto il programma sul sito https://www.vinovipalforte.it/il-programma/

Il vino dal Rinascimento alla prima Età Moderna: la riscoperta della produzione classica e il grande ritorno della vite maritata.

Col Rinascimento e nella prima Età Moderna ci fu un importante cambiamento per il mondo del vino legato a tre fattori di grande rilevanza: la riscoperta del mondo classico, l’introduzione della stampa e il nuovo interesse per le scienze.

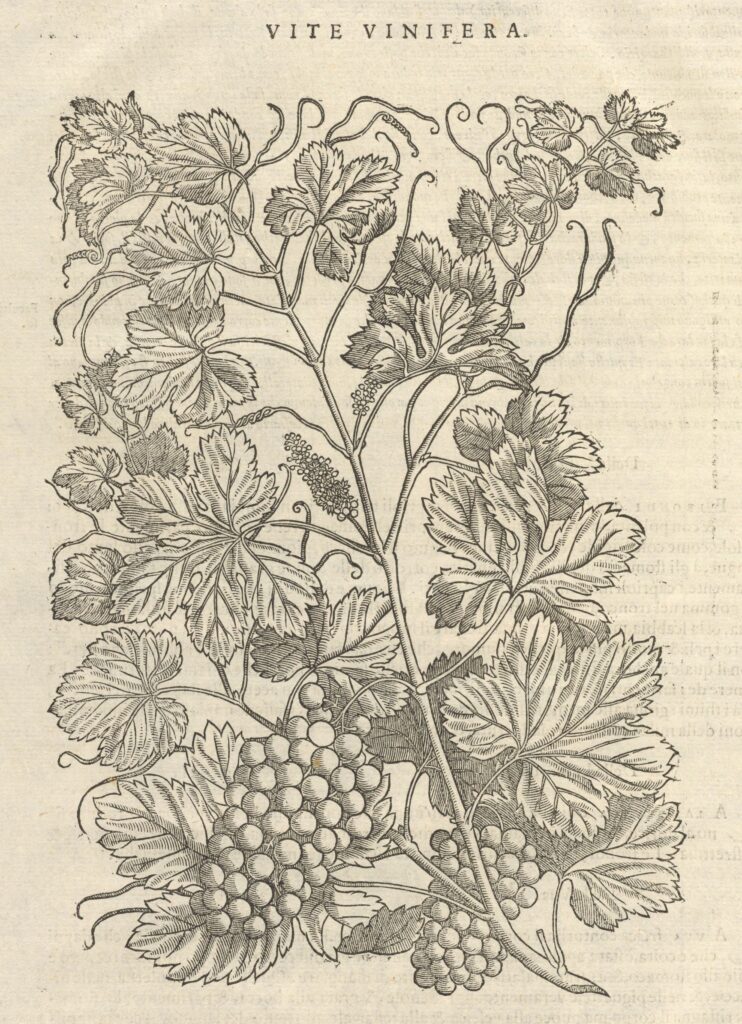

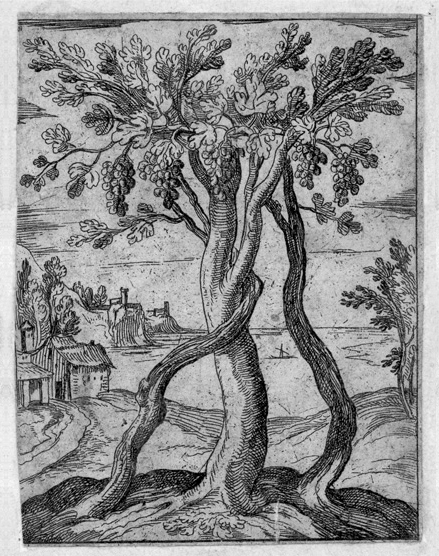

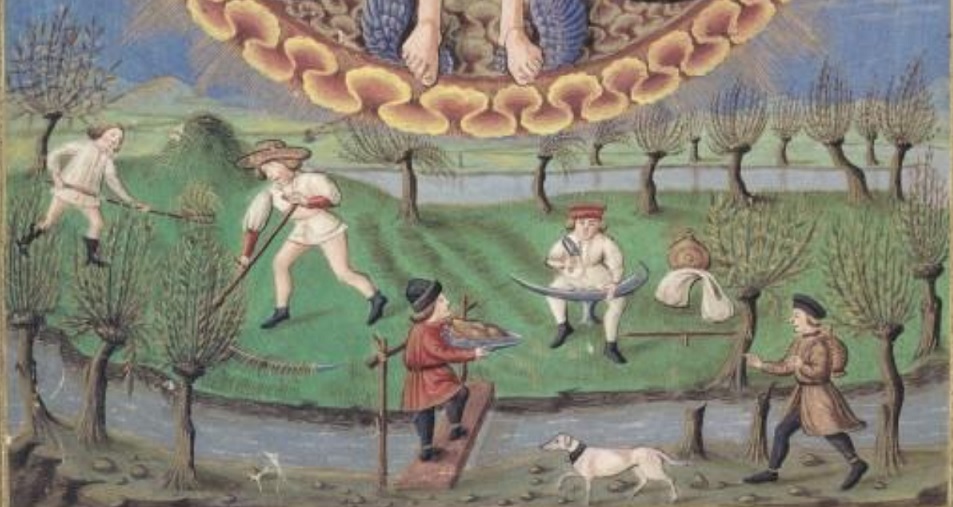

Dal Rinascimento in poi ci fu un fiorire molto intenso di trattati di ogni tipo, vino compreso. L'introduzione della stampa permise la loro notevole diffusione. Erano scritti sempre più precisi e particolareggiati. Le illustrazioni non erano più solo ornamentali ma servivano a spiegare i concetti descritti nel testo. Nei trattari agrari e botanici, ad esempio, le piante erano rappresentate nel modo più realistico possibile per aiutare a riconoscerle, oltre che per spiegare come fare interventi di potatura o altri lavori. Gli attrezzi agricoli erano disegnati con grande dovizia di particolari, con le varianti delle diverse zone geografiche.

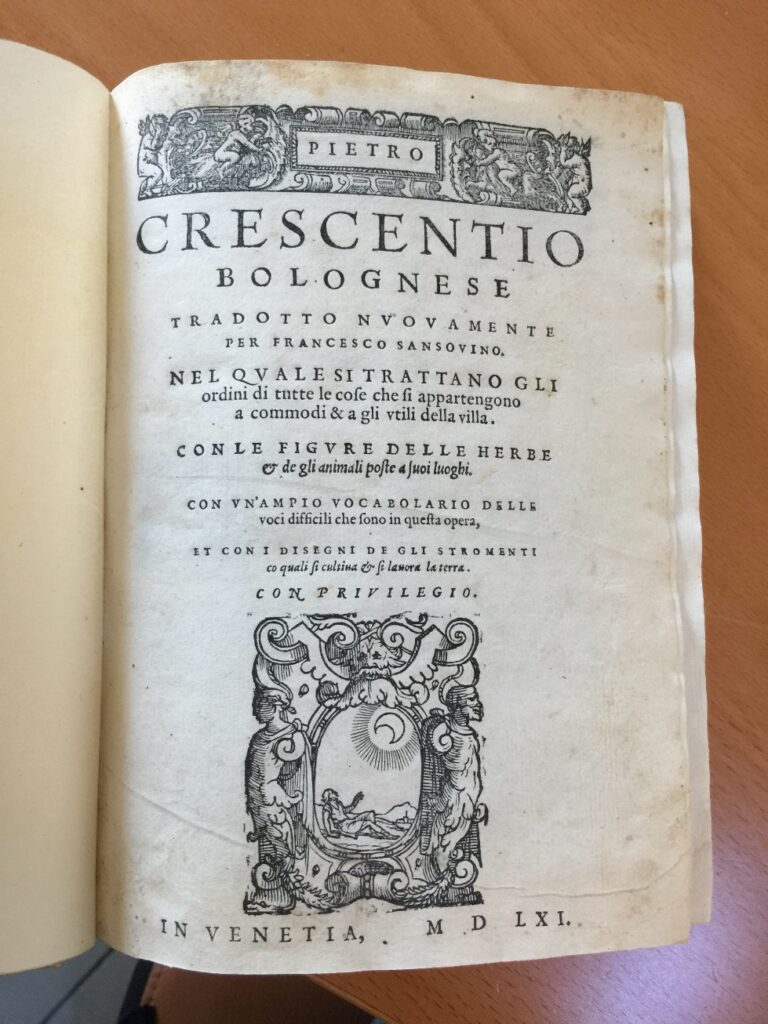

La riscoperta del mondo classico fu molto importante per il vino perchè permise di recuperare un sapere che fino ad allora era andato perduto. Dovete pensare che nel corso del Medioevo si era dovuta reinventare da zero (o quasi) l'agricoltura. Le conoscenze antiche erano state mantenute (o recuperate) solo parzialmente. L'interesse rinascimentale per l'agricoltura antica dipese per buona parte dal grande successo del trattato agricolo trecentesco di Pietro de’ Crescenzi (del quale abbiamo già parlato). Era stato un unicum per la sua epoca ed ormai era considerato un grande classico. L'introduzione della stampa permise di diffonderlo sempre più, non solo nel latino originario. Iniziò ad essere stampato anche in italiano, oltre che in molte lingue europee.

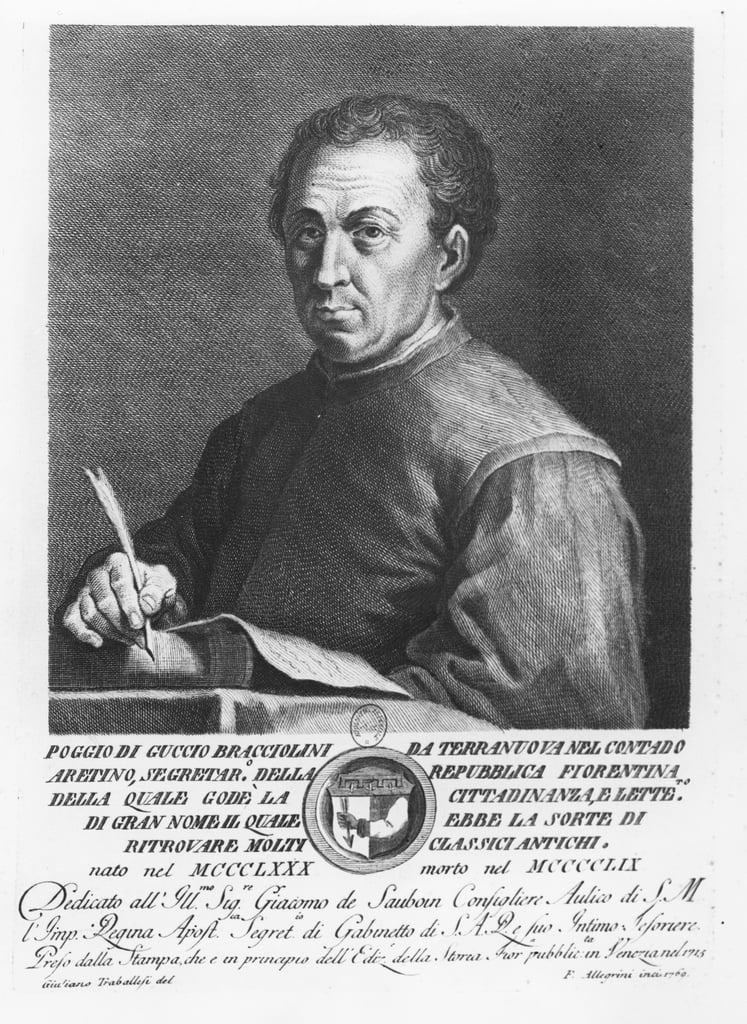

Il trattato di Pietro de' Crescenzi citava come fonti principali i grandi autori agrari romani. La diffusione di questo trattato e la nuova sensibilità dell’Umanesimo per il mondo classico contribuirono a creare un grande interesse per le opere di agricoltura romana fino ad allora poco o per nulla conosciute. L'interesse per la cultura antica spinse gli Umanisti rinascimentali allo studio dei testi ma, in molti casi, ci fu una vera e propria ricerca fisica di questo patrimonio culturale. Infatti, molte opere dell'antichità, che erano state salvate nei secoli bui e conservate nei monasteri, vi giacevano ancora, dimenticate da secoli. Francesco Poggio Bracciolini ritrovò in particolare il "De re rustica" di Columella nella biblioteca del Duomo di Colonia, opera che rimarrà come riferimento per il vino fino al Settecento. Fino ad allora era considerata perduta. Era conosciuta solo tramite le citazioni di autori secondari. Questo testo è considerato per la completezza e la precisione il primo vero e proprio trattato agrario della storia.

Dal nostro punto di vista i trattati sulla viticultura e sul vino di questi secoli sono in genere poco interessanti e innovativi (salvo per le descrizioni della produzione di allora) proprio perché riprendono in modo quasi pedissequo i testi agrari romani, in particolare del grande Columella. Per l’epoca però furono importantissimi, perché permisero di recuperare e diffondere un sapere perduto. Le conoscenze antiche erano più avanzate e migliorative rispetto alle pratiche dell’epoca, in generale molto più scadenti. Grazie a questo fermento culturale iniziò un certo cambiamento nel modo di produrre vino, almeno per quelli di maggior pregio. L’evoluzione tecnica del Seicento permetterà poi di introdurre alcune nuove pratiche tecnologiche nel vino, come poi vedremo.

Ricordiamo comunque che in questi secoli le trasformazioni più importanti riguardavano solo una piccola categoria di vini e di territori. I testi agrari contenevano l’apice delle conoscenze di allora ma non bisogna pensare che rappresentassero il modello principale della gestione agraria dell’epoca. I libri erano diffusi solo ad una piccola élite di persone ricche ed istruite, abbastanza evolute da capire l'importanza di certi cambiamenti. Per il vino le innovazioni riguardarono soprattutto i produttori localizzati nei territori più dinamici e vocati al commercio (da sempre la molla più importante per il miglioramento qualitativo).

La grande maggioranza dei contadini e dei proprietari terrieri non possedeva libri, non li leggeva o non aveva la sensibilità di cogliere queste evoluzioni. Continuava ad utilizzare i sistemi tramandati della tradizione orale. All'epoca in genere i campi e le vigne erano trascurati, non curati come facciamo oggi. La tendenza comune era di raccogliere l’uva molto presto, perché si temevano i furti. La maggioranza dei vini erano prodotti senza cure, l’igiene era scarsissima. I vini duravano molto poco. Erano soprattutto consumati localmente, spesso ancora allungati con acqua e aromatizzati con erbe e spezie. Solo pochi vini erano di pregio e riuscivano a viaggiare.

Ad ogni modo, fra i tanti testi sulla viticoltura e la produzione del vino di allora, ricordiamo “Le Dieci giornate dell’agricoltura e de’ piaceri della villa” del bresciano Agostino Gallo (1565-1566), che ebbe un incredibile successo e un numero altissimo di ristampe, fino al Settecento compreso, nell’Italia del Nord ed in Francia. Un altro esempio è il “De Agricoltura” del padovano Africo Clemente (1572). Un testo di riferimento per la Toscana è il trattato del 1600 del toscano Giovan Vittorio Soderini. Poi ricordiamo il bolognese Vincenzo Tanara, “L’economia del cittadino in villa” (1644), che dà un’ampia descrizione delle vigne padane dell’epoca. Questi ed altri autori li conosceremo meglio di seguito.

Il grande ritorno della vite "maritata".

"L’oppio* non fa frutto, ma stimo sia creato da Dio per solo sustentamento della vite, sopra il quale si accomoda molto bene e matura l’uva in eccellenza".

Giacomo Agostinetti, "Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa", (1679)

*Oppio: l'acero campestre.

Abbiamo già visto come nell’Alto Medioevo aveva preso il sopravvento la vigna bassa di tipo intensivo, che occupava gli stretti spazi a ridosso del villaggio o dentro le mura cittadine. Nel Basso Medioevo, con l'apertura agli ampi spazi delle campagne, ci fu il ritorno importante della vite alberata che già conosciamo dall’epoca antica. Col Rinascimento questo modello si consolidò e si espanse ancora di più. Non cambierà più di tanto per tutti i secoli seguenti, fino all'Ottocento, a volte fino a merà Novecento. Nell’ambito del centro-nord dominò per secoli nei poderi la coltivazione della vite maritata all’albero, salvo alcune zone. Al sud predominò invece la vigna bassa, di antica derivazione greca, con pali di canne o castagno.

Non dimentichiamo però che a fianco di questa viticoltura, un po' ovunque in Italia si continuò fino a quasi il Novecento anche a coltivare le viti selvatiche nei boschi, come in Maremma, con le lambruscaie o forme di viticoltura semi-primitiva. In Sardegna, nei codici dell'epoca si distingue fra le vigne vicine agli insediamenti, le domestiae, e quelle delle zone boschive, le binias de monte o herema, ma non è chiaro se sono vigne vere e proprie o gruppi di viti selvatiche.

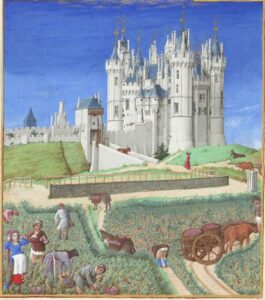

Ad ogni modo, la vite maritata, sulla quale ho già scritto a lungo (soprattutto qui), tornava a dominare le campagne del centro e del nord dopo la quasi scomparsa nell’Alto Medioevo. Leandro Alberti scriveva in la “Descrittione di tutta Italia, nella quale si contiene il sito di essa, l'origine et le Signorie delle Città et delle Castella” (1550) che "ovunque si vedono artificiosi ordini di alberi sopra i quali sono le viti, che da ogni lato pendono”. C’erano moltissime varianti per ogni territorio, con tanti nomi diversi. Gli archetipi essenziali erano però due, che altro non erano che i sistemi antichi con nomi nuovi, la piantata e l'alberata. Questi due termini sono spesso confusi e invertiti, ma in origine erano ben distinti.

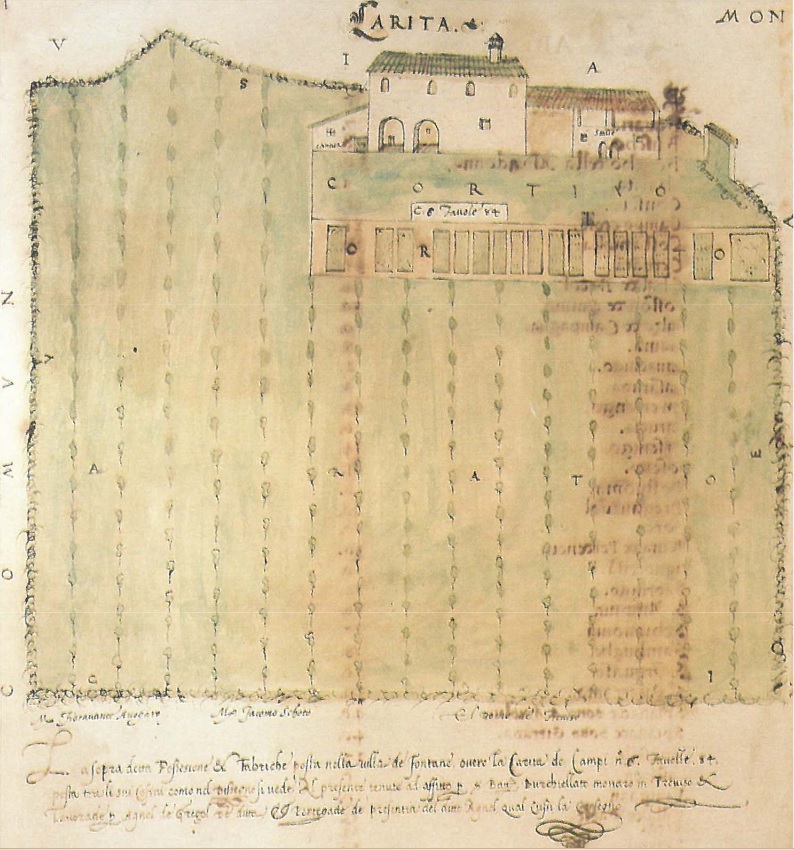

La piantata (che Tanara chiama anche “arboretto”) altro non era che l’arbustum gallicum romano. Questa presentava le viti maritate a filari di olmi (o altre piante) principalmente posti lungo i confini poderali o lungo i fossi. Si formavano dei filari, con i tralci delle viti che passavano da albero ad albero, a volte intermezzati da sostegni fatti con pali. La più nota e diffusa era la piantata padana. In Emilia Romagna si è calcolato che fra il XV ed il XVII secolo circa i 2/3 delle terre arabili erano sistemate in questo modo. Erano detti terreni abbragliati. La pianura padana in generale, che in questi secoli completò la sua bonifica e sistemazione idraulica, prese il tipico aspetto ordinato fatto da campi di forma regolare delimitati da fossi e viottoli, dove quasi ogni argine era segnato da filari di viti maritate. La vite alberata in Padania rimase fino a quasi metà Novecento. Il bolognese Vincenzo Tanara, scriveva: ”Fili d’arbore, o piante, che sostentano le viti: con questi non s’occupa o impedisce parte alcuna di terreno che non si possi lavorare e cavarne frutto; anzi dallo stesso lavorare che per altrui si fa, la vite ne viene coltivata senza spesa, e quasi perpetui (gli alberi) mantengono e sostentano la vite e col mezzo di questi le allunghi e dilati tanto, che rendo più un filo di questi arbori, o due (alla bolognese) nella piantata bene aiutata che non ha una vigna, porgono ancora dilatazione alla vista e servono di comodità di separare un campo dall’altro”.

Non molto diversa era la piantata veneta, rimasta fino a agli anni 1960-1970, col termine di piante o piantade. Montesquieu scriveva nel 1728 in “Voyage en Italie”: “… La campagna da Verona a Mantova è bellissima. Nei campi, ogni cinquanta passi, c’è un filare di alberi, una specie di olmo, ai quali la vite si marita e che ricopre interamente… e così uno stesso campo dà grano, vino, legno, senza contare gli alberi da frutto come i noci...”

Nel centro, soprattutto in Toscana, Umbria e Marche dominava invece l’alberata, che altro non era che l’antico arbustum italicum, la forma primigenia di origine etrusca e poi romana. Qui non c’erano filari, ma le strisce di campi dedicati ai cereali erano alternati da piccoli campi o strisce piantumati. Su ogni singolo albero si facevano arrampicare una o due piante di vite, con i tralci che si distribuivano a ventaglio sulla chioma. Si usava principalmente l’acero campestre, ma anche il salice o il pioppo, a seconda dei territori. L’alberata toscana, rimasta fino al Novecento, è descritta all’epoca ad esempio da Bernardo Davanzati (“Coltivazione toscana delle viti e di altri arbori”, 1579).

La scelta dell’albero era legata alla tradizione locale e c’era una grande continuità con l’epoca etrusco-romana. Dove i terreni erano più umidi, tipicamente nella Pianura Padana, prevaleva l’olmo, utile con le sue foglie anche per il foraggio degli animali. Virgilio testimoniava già nelle Georgiche che nella pianura padana l’olmo era l’albero per eccellenza “sposato” alla vite. Egli descriveva “sotto quale stella occorre rivoltare il suolo e legale gli olmi alla vite”. Nei terreni più secchi dell’Italia centrale e in molte zone del nord, l'albero era il tradizionale acero campestre, amato fin dagli Etruschi, detto opi in Emilia Romagna, oppio o obolo in Veneto, lopi o loppi o pioppi in Toscana. Secondo Aldo Sereni, c'era una tale identificazione fra l'acero (opulus) e la vite maritata, che questi termini a volte erano usati per indicare in modo generico l'albero tutore, qualunque esso fosse. Dove si aveva necessità soprattutto di produrre pali, fascine e vimini, con terreni umidi, si usavano il salice e il pioppo, come in Campania. Soprattutto nel nord-est si usava anche il gelso, per unire la produzione di vino al reddito dato dal baco da seta. Si usavano anche alberi da frutto, spesso il noce, utile per il frutto, usato anche per produrre olio e il legname per gli arredi.

Nel nord la principale eccezione era il Piemonte, dove la vite alberata, qui detta alteno, era meno diffusa della vigna bassa. L’alteno si trova citato nei documenti fin dal XIII sec. La vite era coltivata su alberi di olmo o acero campestre, alternata a cereali, leguminose o canapa. Era più legata alla piccola o piccolissima proprietà che al podere. Rimase diffuso fino a fine Settecento, indicato con diversi nomi, come campo altenato, alteno campivo, vigna campiva, campo con viti, prato e vigna, ecc., poi scomparve.

La vite maritata in Campagna è invece perdurata dall’antichità fin quasi ai nostri giorni. Le più celebri viti maritate sono ancora oggi quelle aversane, prevalentemente dedicate al vitigno Asprinio. Erano sostenute da pioppi di 10-15 metri, ogni tanto sostituiti da pali di castagno. I tralci della vite erano quasi verticali, messi a ventaglio aperto, per poi unirsi agli alberi vicini.

Goethe scriveva nel suo “Viaggio in Italia”: “Nella pianura di Capua, … i pioppi sono piantati in fila nei campi e sui rami bene sviluppati si arrampicano le viti. Le viti sono d’un vigore e d’una altezza straordinaria, i pampini ondeggiano come una rete fra pioppo e pioppo”. L’architetto Soufflot, nel suo viaggio in Italia del 1750, scrisse: “Governata a tralcio lungo è tradizionalmente maritata al pioppo, in festoni tesi tra una pianta e l’altra. I festoni, in cui i tralci sono sistemati a rete, a “tezz” e “pecore”, possono raggiungere gli otto-dieci metri di altezza; nel rigoglio estivo costituiscono un vero e proprio sistema di quinte verdi dal comportamento tessile, al di sopra delle quali sono rade le cacciate dei pioppi, potati senza scrupolo nei mesi invernali per rifornire di combustibile le grandi città”.

La loro descrizione non è molto diversa da quella antica di Plinio il Vecchio (Naturali Historia): “Nell’agro campano le viti si maritano al pioppo; avvinghiate alle piante coniugi e salendo su di esse di ramo in ramo ne raggiungono la sommità ad un’altezza tale, che il contratto di chi viene ingaggiato per la vendemmia prevede (in caso di caduta mortale) il risarcimento delle spese per il funerale e la sepoltura”.

Nel Cilento, l’area a sud era di influenza greca, ma quella a nord aveva subito quella etrusca e si trovavano spesso viti maritate ai margini dei campi, lungo i confini o sui fossati e canali di scolo. Si usavano come tutori olmi, pero e meli selvatici ed altri alberi da frutto. Nelle zone montane del Cilento c’era una variante detta “piantata a pergolato”. Siccome si usavano come appoggio quasi sempre alberi da frutto, la vite veniva fatta crescere solo fino alle prime branche, per preservare anche la produzione del tutore. Poi i tralci della vite erano guidati su un pergolato fatto da pali e fili.

Una ricca testimonianza del periodo sulla viticoltura sarda si trova nei condaghes, codici che riportano annotazioni di lasciti e donazioni in favore di chiese e comunità religiose, fin dall’Alto Medioevo. Poi divennero dei veri e propri registri patrimoniali. I vigneti erano coltivati ad alberello ed anche con sostegno vivo. Infatti, nei lasciti sono nominati i virgariis o radicarii, vivai di giovani alberi da usare come sostegno per le viti e per pergolati, secondo tecniche di derivazione romana. I cannabarii erano invece i vivai dove si allevavano le canne. Il pampinariu era il terreno per la produzione delle talee. Il bagantinu o il pastinu era il terreno non ancora coltivato, destinato all’impianto della vigna. Le vigne a pergola erano dette catriclas. Si mantenne spesso l’uso romano di far salire le viti su alberi da frutto, soprattutto il fico. Il frutteto con le viti era chiamato binias et pumo. Invece il pioppeto maritato alla vite era detto publiana cum bide. L’allevamento con gli alberi sparirà in Sardegna nell’Ottocento.

... continua ...

Il vino nel Rinascimento e prima Età Moderna: fra banchetti di lusso e letterati maccheronici

“Beviamo compagni, mangiamo, godiamocela!

Vi garantisco che di tutte le cose al mondo niente meglio di questa va incontro alle esigenze umane. Tutto il resto infatti ci sfugge, ma sappia ognuno che questo è proprio nostro, che davvero ci appartiene”.

La Catinia, Sicco Rizzi, 1419.

Con questo invito godereccio, apriamo questo affaccio, necessariamente incompleto, sul vino nella vita e nell'arte del Rinascimento e prima Età Moderna.

Sicuramente era ancora consumato quotidianamente, come sempre nel passato. Un vino leggero o allungato con acqua faceva parte dell'alimentazione quotidiana per tutti, bevanda più sicura dell'acqua contaminata di allora. Quello un po' più concentrato era per il piacere, passando da quelli appena bevibili delle classi più basse fino a quelli raffinati di nobili e signori.

In questa epoca iniziò a costruirsi però una sorta di cerimoniale intorno al vino: si iniziava a studiarlo, a cercare i migliori abbinamenti col cibo, come servirlo, ... Tutto questo, che per noi è normale, nacque nelle splendide corti rinascimentali italiane. Verrà imitato dalle altre classi sociali, oltre che esportato in tutta Europa.

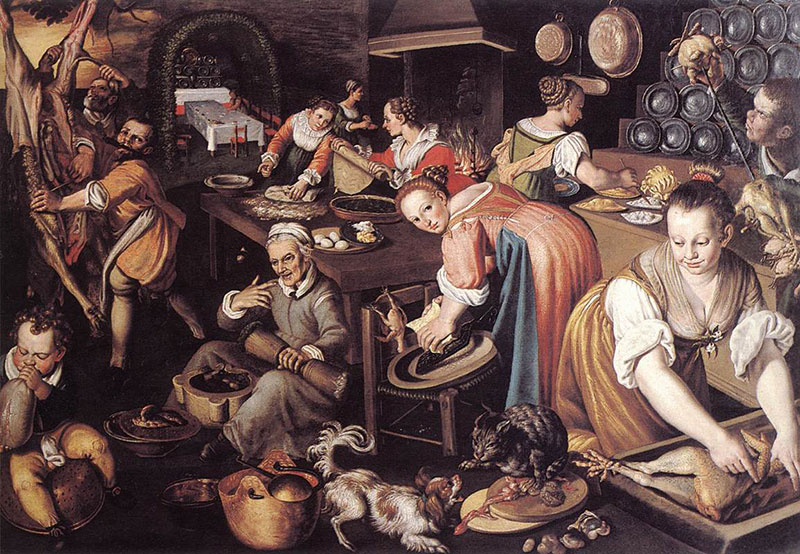

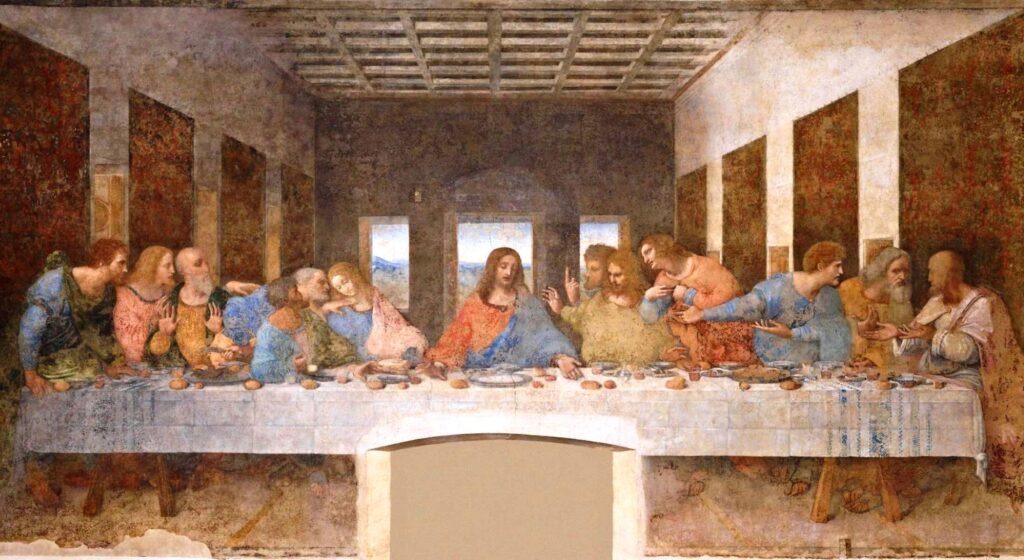

Il vino e la vita di corte

Il vino di un certo pregio, da sempre appannaggio delle classi sociali più alte, fece un importante salto di qualità nei fastosi banchetti dei signori italiani del tempo: i Gonzaga a Mantova, gli Sforza a Milano, i Medici a Firenze, gli Estensi a Ferrara, la corte pontificia e il ducato di Urbino, ... Abbiamo numerose testimonianze letterarie ed artistiche dei loro fastosi banchetti. La magnificenza di quelli dei Medici era leggendaria.

Il banchetto rappresentava un momento importante della vite di corte e della diplomazia. Ogni elemento era parte di una rappresentazione scenografica accuratamente studiata, tesa a mostrare agli illustri ospiti la potenza e la magnificenza del Signore, espressa con raffinatezza e gusto. Qui si svolgevano conversazioni colte, si doveva saper sfoggiare le buone maniere con grazia e disinvoltura. Tutti conoscono a questo proposito il famoso trattato “Il Galateo”, scritto da Giovanni della Casa (1552), che ebbe un successo strepitoso in tutta Europa. A proposito del vino, l'autore consiglia un consumo moderato, perché al cortigiano poco si addice l’ubriachezza, deve mantenere tutto il suo controllo. Depreca invece la moda del brindisi, che arrivava allora dall’estero, che l’autore ritiene poco elegante:

“Lo invitare a bere (...) cioè far brindisi, è verso di sé biasimevole, e nelle nostre contrade non è ancora venuto in uso, siché egli non si dee fare. E se altri inviterà te, potrai agevolmente non accettar lo ’nvito, e dire che tu ti arrendi per vinto, ringraziandolo, o pure assaggiando il vino per cortesia, senza altramente bere”.

I banchetti resero la ricerca ed il servizio del vino di pregio una sorta di cerimonia, con servitori e dignitari dedicati esclusivamente ad essa. Nel ‘500, ad esempio, alla corte dei Savoia si introdusse il sommelier de corps, in altre corti detto bottigliere, che si occupava solo della selezione dei vini da acquistare, del loro approvvigionamento, della scelta per le diverse occasioni e negli abbinamenti ai cibi. Il coppiere era invece responsabile del servizio del vino, allungava con acqua, vigilava che nessuno aggiungesse veleni alla coppa. Ci sono trattati che ne descrivono le capacità, l’aspetto, il vestiario, la gestualità, il lato da cui doveva avvenire il servizio, ecc. Nacque una figura che si è trasformata nel tempo, fino ai moderni sommelier.

I fastosi banchetti non esaltavano solo il vino ma anche il cibo, l'abbinamento fra di essi, oltre che la scelta dei bicchieri più adatti ad ogni tipologia. In questa epoca furono posti i capisaldi della grande cucina classica. Su questi argomenti, ricordiamo l’opera di Domenico Romoli, la “Singolar dottrina” (1560) e tante altre.

Non c'era solo il piacere. La vita di chi lavorava dietro a tali banchetti non era di certo facile, compresa quella dei cortigiani che formavano il seguito dei Signori. Enea Silvio Piccolomini, che poi diventerà papa Pio II, ma che allora era un semplice cortigiano, racconta in una famosa lettera (De curialium miseriis, 1571) la vita precaria e difficile di chi svolgeva questo ruolo, compresa la noia dei lunghi cerimoniali e della rigida etichetta del tempo. Descrive in particolare la sofferenza di dover assistere per ore ai lunghi banchetti dei signori, patendo la fame, sentendo i profumi dei cibi sopraffini e dei grandi vini che questi consumavano in stoviglie raffinate. Lamenta il confronto impietoso con i pasti dei cortigiani, che potevano consumare solo alla fine di queste lunghissime giornate, in locali luridi, con cibi di scarsa qualità, accompagnati da vini annacquati e cattivi, serviti in vecchi calici di legno, troppo caldi o troppo gelati ...

I grandi libri di enogastronomia

L’attenzione per vino e cibo fece crescere sempre più il numero dei testi di enogastronomia. La prima testimonianza di questo genere in Europa risaliva al 1230-1250, col napoletano “Liber de Coquina”. Fra il Trecento e il Quattrocento furono scritti molti Theatra o Tacuina, cioè trattati che nascevano dagli erbari monacali e dalle norme igienico-sanitarie, ma che poi si dedicavano anche a parlare di cibo e vino, quest’ultimo proposto anche per un consumo terapeutico e corroborante.

Nel Rinascimento continuò in parte il gusto medievale per i cibi molto speziati e piatti agrodolci, con portate che alternavano arrosti e cacciagione con cialde e marzapane, pasticci di carne e verdure alternati con zuppe, torte e panna ... I gusti però iniziavano a cambiare. Il testo che segnò il passaggio ad una gastronomia più vicina alla nostra fu il “Libro de arte coquinaria” (1456) del Maestro Martino de Rossi da Como, cuoco del signore di Aquileia, Lodovico Trevisani. Ebbe un enorme successo in tutta Europa e fu fra i più copiati. Iniziava a separare un po’ i sapori nei piatti, oltre che proporre l’importanza di usare materie prime genuine. Rinnovò le ricette classiche del tempo, iniziò ad usare termini che sono arrivati fino a noi, come biancomangiare e salsa verde. Un aspetto per noi curioso è che indicava il tempo di cottura dei cibi col tempo necessario a recitare un certo numero di preghiere. Un altro celebre autore dell’epoca è Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, col suo testo di enogastronomia De honesta voluptade et valetudine (1474). Soprattutto è molto moderno nello scrivere che una buona alimentazione è utile anche per mantenersi in buona salute, insieme alla necessità di fare esercizio fisico e un buon sonno. Il vino, oltre che nelle ricette, compare in un capitolo dedicato, nel quale l'autore di fatto riprende gli scritti di autori romani.

Dedicato solo al vino è il testo di Sante Lancerio, bottigliere del papa Paolo III Farnese, che ci ha lasciato delle vere e proprie recensioni dei vini dell’epoca. Nella sua opera racconta e giudica 53 vini, descrivendone le caratteristiche sensoriali dei prodotti assaggiati, la provenienza geografica, le quantità prodotte, le modalità migliori di consumo, gli abbinamenti col cibo, ... Descrive quella che diventerà la progressione classica del servizio dei vini, con quelli bianchi leggeri ad inizio pasto, i rossi più robusti per gli arrosti, fino a quelli dolci ed intensi per il dessert. Chiudeva il pranzo una sorta di amaro, un vino aromatizzato con erbe e spezie, detto Ippocrasso. Oggi ci sembrano aspetti scontati, ma allora erano novità.

Ecco alcuni esempi delle sue descrizioni:

Trebbiano: Il trebbiano viene a Roma dallo Stato fiorentino di Valdarno di sopra e da molti altri luoghi, ma li migliori sono quelli di S. Giovanni et Figghine. La maggior parte si porta in fiaschi con le ceste, et ne vengono anche alcuni caratelli. Questa tale sorta di vino è un delicato bere, ma non a tutto pasto per essere vino sottile. Non di colore acceso, ma dorato, di odore non troppo acuto, amabile, non dolce, non agrestino, anzi habbi del cotognino. Erano molto grati a S.S. (Sua Signoria, cioè il papa) ma non a tutto pasto; volentieri li bevea nello autunno, fra nuova et vecchia stagione.

Greco di S. Gemigniano: È una perfetta bevanda da Signori; et è un gran peccato che questo luogo non ne faccia assai. S. Gemigniano è una terra grandissima nello stato fiorentino. Di questo vino ogni anno, nell’autunno, ne facevano portare in Roma, a some con grandissime fiasche, i Reverenti Santiquattro di casa Pucci e li donavano a S.S. Il vino ha in sé perfettione; in esso colore, odore, sapore, ma, volendo conoscere il buono non vuole essere agrestino, anzi avere del cotogno, come il Trebbiano, et sia maturo, pastoso et odorifero. In questo luogo ci sono anche di buonissime vernacciuole e di questa bevanda gustava molto S.S. et faceva honore al luogo.

Un altro autore che ci ha lasciato una ricca descrizione di vini dell’epoca è Andrea Bacci, medico del papa Sisto V e naturalista, che scrisse nel 1596 il De naturali vinorum historia. Questo è un trattato molto più ricco del precedente, con descrizioni dei vini nell’antichità, le modalità di produzione e la descrizione dei vini della sua epoca. Il suo percorso enologico in Italia è molto critico: tolti alcuni vini di qualità, ci dice che la larga maggioranza era mediocre. La maggioranza dei vini facevano fatica ad arrivare alla fine dell’estate. Spesso faticavano a sostenere il trasporto fino a Roma.

Tuttavia, l’elemento considerato più dirompente dell’opera di Bacci, anche se oggi non è per nulla ricordato, è che fu il primo autore dopo l'epoca Romana ad esprimere in modo compiuto il concetto di vino di territorio, cioè che esso trova la sua identità nel suo ambiente di provenienza, non solo in senso geografico ma anche antropico, in rapporto alla cultura, alla storia e alla tradizione del territorio. Questo concetto, che è da sempre il caposaldo della produzione del vino in Italia (e in tutta Europa), nato con i Romani, sarà approfondito ed esplicitato solo nella seconda metà del Novecento, quando verrà posto alla base delle Denominazioni moderne, identificato col termine terroir (o genius loci).

Il vino nella letteratura, dallo stoicismo degli Umanisti ai grandi maccheronici.

Il Medioevo è ricordato soprattutto per i canti e le opere goderecce, mentre gli Umanisti rinascimentali non dedicarono molto spazio al vino. L'Umanesimo puntò a toni molto elevati, con la ricerca di valori morali e civili, esaltando le virtù cristiane e la poca dipendenza dai piaceri terreni. Riscoprirono la grande cultura classica ed i loro riferimenti romani preferiti erano quelli colti di Cicerone o dei grandi filosofi stoici come Seneca. Un esempio è rappresentato da Francesco Petrarca che, in una celebre lettera indirizzata al medico ed amico Giovanni da Padova, condanna in modo molto fermo il consumo del vino ed i suoi eccessi (Res Seniles, XII, 1), decantando invece la superiorità di bere acqua. Cito questa lettera perchè, come vedrete di seguito, sarà anche presa in giro da autori più gogliardici e meno raffinati.

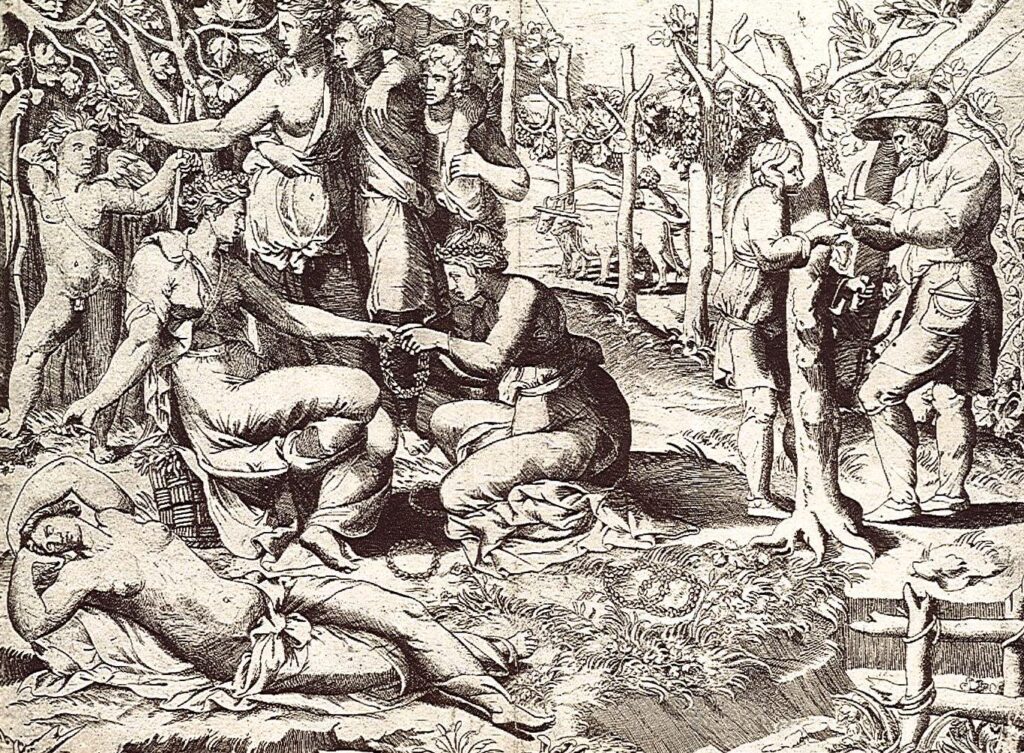

Come detto, il Rinascimento fu il momento in cui fu riscoperta ed esaltata la cultura classica. Bacco ispirò moltissimi artisti, come Michelangelo Buonarroti con la sua famosa statua marmorea di cui vedete qui sotto un particolare (1496-1497). Non sono però opere goderecce. Il vino spesso rimane solo sullo sfondo o nella coppa che il dio solleva, attributo necessario per riconoscerlo.

Nel celebre canto carnevalesco di Lorenzo il Magnifico, "Bacco e Arianna" (1490), al centro c'è il tema del "carpe diem" classico, con la celebrazione della bellezza e della giovinezza che fuggono. L'ebrezza è solo quella buffa di Sileno:

Quant’è bella giovinezza,

che si fugge tuttavia!

chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c’è certezza.

Quest’è Bacco e Arïanna,

belli, e l’un dell’altro ardenti:

perché ’l tempo fugge e inganna,

sempre insieme stan contenti.

Queste ninfe ed altre genti

sono allegre tuttavia.

Chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c’è certezza. ...Donne e giovinetti amanti,

viva Bacco e viva Amore!

Ciascun suoni, balli e canti!

Arda di dolcezza il core!

Non fatica, non dolore!

Ciò c’ha a esser, convien sia.

Chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c’è certezza.

Eppure, in buon latino, alcuni illustri umanisti scrissero anche storielle umoristiche, come il toscano Francesco Poggio Bracciolini. Pur essendo segretario apostolico, si divertì a scrivere le Facezie (1438-1452), motti arguti e sboccati in linea col suo conterraneo Boccaccio. Ne il De potatore (“Di un Bevitore”), ad esempio, racconta di un famoso bevitore di vino che, colto dalla febbre e preso dall’arsura, chiede ai medici di curargli il male ma non la sete, alla quale ci avrebbe pensato da sé. Tradotto dal latino:

“Un famoso bevitore di vino fu preso dalla febbre, per la quale gli si aumentò la sete; vennero i medici e discutevan sul modo di toglier la febbre e la straordinaria sete: “Solo della febbre, disse il malato, voglio che voi vi occupiate, chè quanto a curar la sete, quello è affar mio.”

Battista Spagnoli, detto il Mantovano, (1447-1516), nell’Egloga IX della sua maggiore opera (Bucolica seu adolescentia in decem aeglogas divisa) scritta in latino intorno al 1480, descrive il vino come un modo per curare i mali dell’anima, che rinforza il corpo così come le amicizie. Riprende un tema caro ai carmina medievali, dove si elenca ogni bevuta, col settimo bicchiere che trionfa sul bevitore. Oggi è poco conosciuto ma all’epoca ebbe grande fama. Fu proclamato da Erasmo di Rotterdam il Virgilio cristiano.

Non mancano comunque le opere ancora più "basse" e goderecce, come la citazione che ho messo all'inizio, dalla commedia “La Catinia” (1419) di Sicco Rizzi, detto Polenton. Cambiano decisamente i toni, ma ha in comune con Lorenzo il Magnifico il tema malinconico della fragilità umana, con l'imperativo di godersi il presente. Nell'opera si narra di un venditore di contenitori che finisce in un’osteria piena di allegri bevitori, dove si apre una disputa su cosa abbia senso nella vita. Domina il tema del vino e della vita gaudente. L’acqua è nemica dell’uomo, fa male allo stomaco e rende stupidi, mentre il vino dona eloquio e rende l’uomo combattivo ed audace. Qui il latino è volutamente mescolato col volgare, in un linguaggio spiritoso usato nelle opere satiriche e parodistiche fin dal Medioevo, che prese poi il nome di maccheronico.

“Bibamus, comedamus, gaudeamus ...”

“Beviamo compagni, mangiamo, godiamocela! Vi garantisco che di tutte le cose al mondo niente meglio di questa va incontro alle esigenze umane. Tutto il resto infatti ci sfugge, ma sappia ognuno che questo è proprio nostro, che davvero ci appartiene”.

Il capolavoro della letteratura detta "carnevalesca" e del linguaggio maccheronico è il Baldus (1552) del padovano Merlin Cocai, pseudonimo di Teofilo Folengo, che influenzerà moltissimo la letteratura europea, come il più famoso autore François Rebelais ("Gargantua").

Pur raccontando una sorta di poema epico-cavalleresco, ne rappresenta la parodia. Sembra sempre iniziare ogni discorso con insegnamenti morali e costruttivi, che poi vengono deformati e presi in giro in modo spiritoso. Ad esempio, sembra che esalti la sobrietà degli uomini dell’Età dell’Oro e dei monaci del deserto, per poi descrive orge di cibo e vino. Descrive il banchetto del re di Francia, preparato dal cuoco Gambone, maestro dell’arte “pappatoria”, con un elenco infinito di selvaggina, salse, salsicce, lasagne, ostriche, torte, pasticcini e fiumi di vino, che servono a “spegnere la fiamma con la fiamma”. Qui usa le stesse parole del Petrarca nella famosa lettera in cui fa le lodi dell’acqua. Si permette però di prenderlo un po' in giro, girandole al contrario, per esaltare il piacere del vino.

Nel proemio (l'introduzione) non chiede aiuto alle classiche Muse per l'ispirazione, come era d'uso, ma alle “dee grasse”, Muse inventate da lui, che lo devono aiutare ingozzandolo di cibo e vino. Ecco entrare in ballo i maccheroni, dai quali è nato il termine di linguaggio "maccheronico".

Phantasia mihi plus quam phantastica venit

historiam Baldi grassis cantare Camoenis.

Altisonam cuius phamam, nomenque gaiardum

terra tremat, baratrumque metu sibi cagat adossum…....

Mi è venuta l'ispirazione più che bizzarra di cantare la storia di Baldo, con l'aiuto delle grasse Camene. La sua fama e il suo nome gagliardo fan tremare la terra, e al sentirlo l'inferno se la fa addosso dalla paura.

Ma prima mi occorre invocare il vostro aiuto, o Muse che effondete l'arte maccheronica. Potrebbe forse la mia barchetta superare gli scogli del mare, se non sarà raccomandata dal vostro aiuto?

Mi dettino i versi non Melpomene, non quella minchiona di Talia, non Febo che strimpella la chitarrina; infatti, quando penso alle budella della mia pancia, le chiacchiere del Parnaso non sono adatte alla nostra zampogna. Solo le Muse pancifiche, le dotte sorelle (Gosa, Comina, Striace, Mafelina, Togna, Pedrala) vengano ad imboccare di maccheroni il poeta, e gli diano cinque o otto catini di polenta. Queste sono quelle dee grasse, quelle ninfe sgocciolanti, la cui dimora, la cui regione e territorio son racchiusi in un angolo remoto del mondo, che le caravelle spagnole non hanno ancora scoperto.

…

Ci sarebbe un numero infinito di citazioni ma non possiamo metterle tutte. Il grande poema seicentesco italiano del vino è senza dubbio quello dell’aretino Francesco Redi “Bacco in Toscana” (1685). Qui il linguaggio è il toscano, cioè quello che diventerà l'italiano, per cui lo possiamo leggere direttamente, anche se usa termini e prosa per noi arcaici. Questo poema giocoso, al di là del valore letterario, è interessante perché elenca i vini prodotti in Toscana all’epoca, oltre che citare altri vini italiani, come alcuni campani (il Falerno, la Tolfa, la Verdea, la Lacrima di Vesuvio, ecc.). Nel poema descrive 57 tipologie di vini, arrivando a definire come re di tutti il Montepulciano (il Redi era di Arezzo).

Ricordo che in Toscana questa forte connotazione territoriale per i vini era già presente dal Medioevo. Questa sensibilità porterà infatti, ad inizio Settecento, alla nascita in Toscana delle prime indicazioni territoriali al mondo: Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno.

È divertente leggere come depreca le nuove bevande che arrivavano dal nord o dell’Oriente, come la birra (cervogia), il sidro, la cioccolata (cioccolatte), il tè ed il caffè:

Chi la squallida Cervogia

alle labbra sue congiunge

presto muore, o rado giunge

all'età vecchia e barbogia:

beva il Sidro d'Inghilterra

chi vuol gir presto sotterra;

chi vuol gir presto alla morte

le bevande usi del Norte

…

non fia già, che il cioccolatte

v'adoprassi, ovvero il tè,

medicine così fatte

non saran giammai per me:

beverei prima il veleno,

che un bicchier che fosse pieno

dell'amaro e reo caffè

Per il vino spende ben altre parole, ricordandoci che ci rinfranca nella vita e ci fa dimenticare i problemi. Riprende anche un celebre verso di Dante, nel quale il vino è indicato come figlio del sole:

Se dell'uve il sangue amabile

non rinfranca ogn’or le vene,

questa vita è troppo labile,

troppo breve, e sempre in pene.

Sì bel sangue è un raggio acceso

di quel Sol, che in ciel vedete;

e rimase avvinto e preso

di più grappoli alla rete.

…

La vigna che ci dona tali piaceri è benedetta. L'autore invoca che non sia colpita dalle intemperie, che la natura la culli dolcemente, così che il suo proprietario in vecchiaia potrà godere in abbondanza del vino prodotto:

Manna dal ciel sulle tue trecce piova,

vigna gentil, che questa ambrosia infondi;

ogni tua vite in ogni tempo muova

nuovi fior, nuovi frutti e nuove frondi;

un rio di latte in dolce foggia, e nuova

i sassi tuoi placidamente innondi:

né pigro giel, né tempestosa piova

ti perturbi giammai, né mai ti sfrondi:

e 'l tuo Signor nell'età sua più vecchia

possa del vino tuo ber colla secchia.

Bibliografia:

Piero Stara, Il vino

SIMONA GAVINELLI Gli umanisti e il vino

Luca Tosin, dalla vite al vino attraverso l’iconografia dei libri a stampa del cinque-seicento

Vinitaly 2023

Vi aspettiamo a Vinitaly anche quest'anno, nel Padiglione 7 stand B4, nell'area di Cuzziol GrandiVini.

A presto

Sperimentiamo un nuovo sistema sostenibile per la tignoletta

Abbiamo posizionato nel Campo Grande questo apparecchio che è un nuovo sistema sperimentale per controllare con grande precisione e tempestività la presenza della tignoletta nelle vigne (per capire cos'è la tignoletta, potete leggere qui).

Dotato di batteria solare, registra e controlla in tempo reale la presenza di questo pericoloso parassita, inviandoci i dati. Gli insetti sono attirati all'interno della trappola tramite un feromone altamente specifico (un segnale chimico che imita quello rilasciato naturalmente durante l'accoppiamento). Una telecamera inquadra gli insetti catturati e li conta. L'intelligenza artificiale riconosce quelli giusti, escludendo quei pochi intrusi che possono essere entrati per sbaglio.

In più, l'apparecchio è dotato anche di una centralina metereologica, che rileva temperatura ed umidità.

Finora il controllo viene effettuato con una trappola più semplice, un foglio di plastica ricoperto di colla, che cattura gli insetti in modo non specifico. Periodicamente bisogna controllare visivamente gli insetti attaccati, riconoscere la tignoletta dagli altri e fare la conta. Indubbiamente si ha il vantaggio di una maggiore precisione, velocità d'informazione, oltre che salvaguardare gli insetti non interessati.

Si tratta di un sistema ancora solo sperimentale, ma è un'innovazione di grande interesse.

Vinissima di Tamborini in Svizzera 12-13 marzo

Ricordo agli interessati che a breve ci sarà la manifestazione Vinissima a Lugano, organizzata ogni anno dal nostro importatore Tamborini Vini. Noi ci saremo per degustare insieme le nuove annate.

Per maggiori informazioni:

https://tamborinivini.ch/vinissima

Il vino italiano fra Rinascimento e l’inizio dell’Età Moderna: uno sguardo generale

Uno sguardo generale sull'agricoltura

Abbiamo visto come il Medioevo (qui, qui, e qui) fu un periodo molto ricco ed interessante per il vino italiano, nel corso del quale avvennero notevoli trasformazioni. Questo andamento favorevole continuò col Rinascimento, come già accennato qui. Prima però di parlare di vino, diamo uno sguardo generale sull'agricoltura e le trasformazioni del paesaggio dal Rinascimento all'inizio dell'Età Moderna.

L'indiscusso primato dell'Italia sull'economia europea, già iniziato col Medioevo, continuò e si consolidò col Rinascimento. Soprattutto i territori del Centro e del Nord avevano il più alto livello di urbanizzazione del continente, oltre che un notevole sviluppo artigianale e commerciale. Le campagne beneficiarono della prosperità economica delle città, grazie soprattutto alla nuova borghesia. Infatti i borghesi, che fossero artigiani, mercanti o altro, spesso e volentieri investivano le loro ricchezze nelle tenute di campagna. Al di là dell'investimento, per loro rappresentavano uno status symbol di altissimo prestigio sociale. Da sempre la proprietà terriera era il segno tangibile della ricchezza e del potere. La borghesia non riversò però nelle campagne solo capitali ma anche la propria intraprendenza. Nacquero tenute dinamiche ed innovative, ben diverse dalle più stagnanti (in media) proprietà nobiliari. Il Rinascimento vide quindi accrescere e completarsi quella trasformazione agricola e paesaggistica che si era già ben avviata nel Medioevo, raggiungendo l’apice di questo processo.

Col Cinquecento iniziò però un progressivo declino politico ed economico dell’Italia, diventata sempre più il campo di battaglia delle potenze straniere che si contendevano il dominio europeo. Tale declino arriverà a pieno compimento con l’inizio dell’Età Moderna, nel Seicento. Questo causerà il blocco del progresso agrario italiano, che purtroppo si trascinerà poi molto a lungo (seppure con intensità e modalità diverse per le varie parti d’Italia).

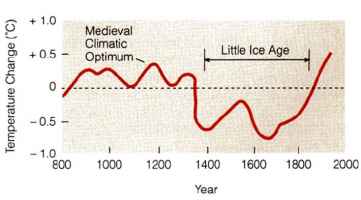

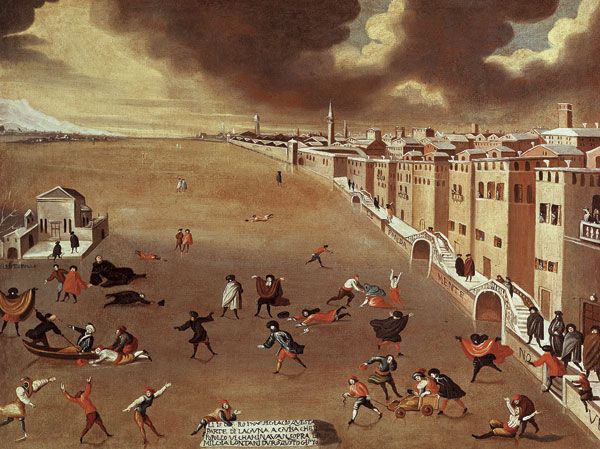

A peggiorare la situazione, fra la fine del Rinascimento e l’inizio dell’Età Moderna ci fu una crisi agricola generalizzata in tutta Europa, per colpa del progressivo peggioramento del clima, già iniziato nella parte finale del Medioevo. La cosiddetta Piccola Era Glaciale raggiungerà il suo momento peggiore fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Settecento.

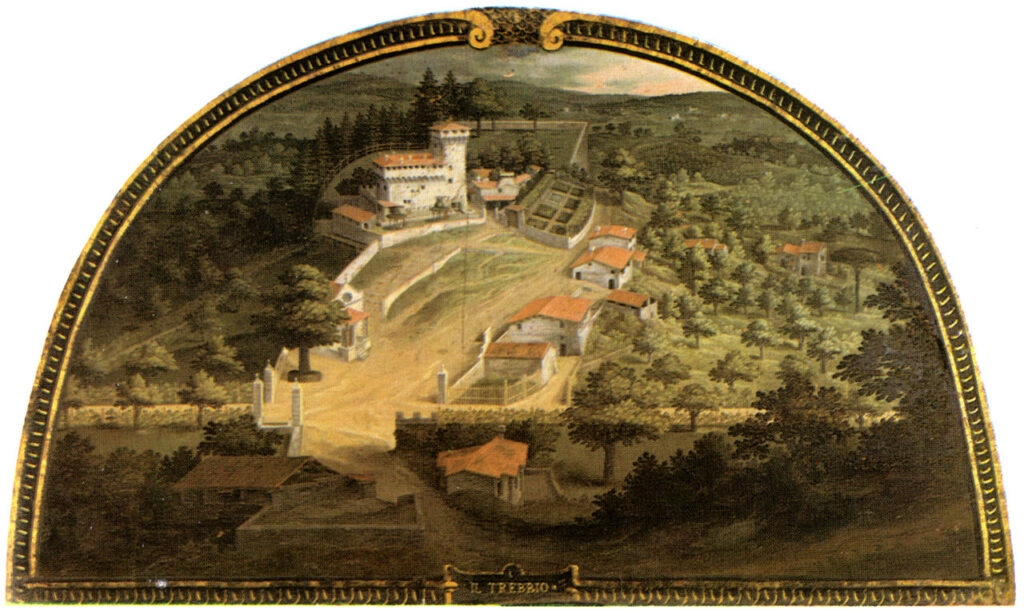

Il Bel Paesaggio italiano, fra ville e terre bonificate

Il Bel Paesaggio, che era nato in Toscana nel Basso Medioevo, si consolidò nel Rinascimento ed uscì anche dai confini di questa regione. Non smetterà più di stupire i viaggiatori stranieri per il suo ordine e la sua armonia, la varietà e la densità delle colture, soddisfacendo a pieno l’ideale del bello unito all’utile, eredità della cultura romana.