Agroecologia in vigna e consociazioni vegetali, il nostro presente e futuro

Chi visita le nostre vigne (ed il nostro territorio in generale) rimane particolarmente colpito dal trovare un ambiente per molti versi ancora incontaminato. Rimangono impressionati dalle nostre vigne inerbite, con particelle non troppo estese, alternate a filari di ulivi, alberi da frutto e siepi, confinanti col bosco. Questa situazione è particolarmente diffusa in tutta la nostra DOC Bolgheri.

Questo modo di gestire la vigna, integrata perfettamente nell'ambiente ed in consociazione con altre specie vegetali, è frutto di una tradizione antica e di precise scelte agronomiche ed ambientali, che nascono da studi di agroecologia.

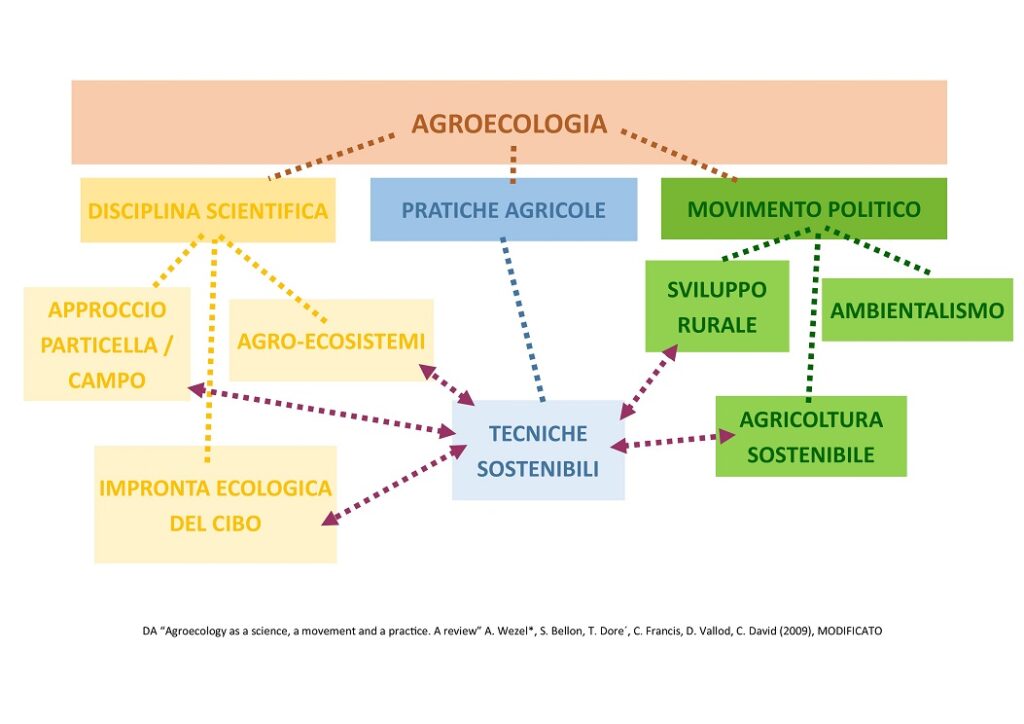

[one_second][info_box title="Cos'è l'agroecologia" image="" animate=""]L’agroecologia nasce dalla fusione di due ambiti che possono sembrare, in un primo tempo, molto distanti: agricoltura ed ecologia. L’ecologia si occupa di capire l'intricato insieme di rapporti che un essere vivente instaura con l’ambiente in cui vive e con gli altri esseri viventi che lo popolano. L’agroecologia applica questo approccio ad un particolarissimo ecosistema, quello domesticato e gestito dall’uomo, l’agro-ecosistema.

L'agroecologia è nata come una scienza che studia questi aspetti, in modo interdisciplinare, negli anni '60 circa. In America Latina ha assunto anche i connotati di un movimento politico, integrando al suo interno tutta la gestione del sistema alimentare umano.

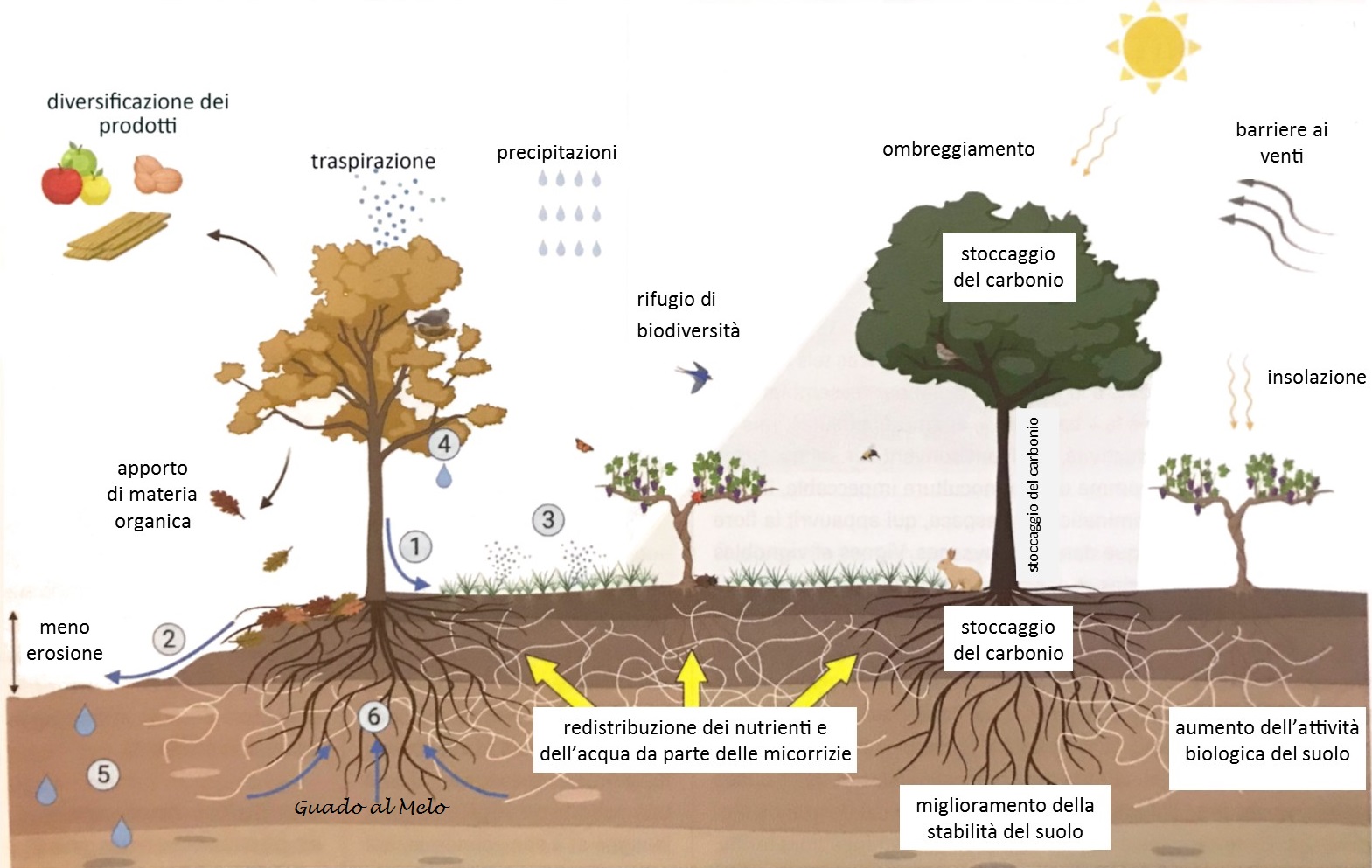

Per quanto riguarda la viticultura, l’agroecologia è uno dei concetti chiave in una gestione sostenibile. In particolare, riguarda l'integrazione della vigna nell'ambiente di contorno e la preservazione della biodiversità in essa. Detto in altre parole, con una visione agro-ecologica, la vigna viene considerata come un ecosistema integrato, dove compaiono diversi soggetti che interagiscono fra di loro (viti, flora e fauna di contorno). Se gestititi in modo appropriato, questi possono trovare un equilibrio ottimale, sia per una migliore coltivazione che per preservare l’ambiente ed il paesaggio.

In questo articolo mi soffermo sulla consociazione della vite con altre specie vegetali, ma lo stesso succede col mondo animale. Ad esempio, è ormai stranota l'applicazione della lotta biologica, basata su alcuni insetti o acari che svolgono il loro ciclo vitale a spese di specie dannose per la vite. In questi ultimi decenni si stanno capendo sempre più anche le interazioni con organismi ancora più piccoli, come batteri e funghi. Molti sono dannosi, ma alcuni hanno invece funzioni di interscambio con la pianta, che portano a preziose associazioni simbiontiche (dove entrambi i partner ricavano qualcosa di utile). L'esempio più noto è quello delle micorrizie, funghi che colonizzano le radici della vite, sia all'esterno che all'interno, migliorando in modo significativo l'approvvigionamento di acqua e di nutrienti minerali, oltre che migliorando in generale la capacità fotosintetica. Gli studi più recenti si stanno concentrando sempre più anche sul microbiota che popola le foglie, cioè l'insieme delle popolazioni dei microorganismi che vivono questi spazi. Diversi di essi sembrano giocare un ruolo importante nel matenimento della sanità della pianta. Alcuni batteri hanno dimostrato di inibire o ritardare la crescita di funghi dannosi alla vite, per cui si sta anche cercando di mettere a punto delle applicazioni pratiche. [/info_box][/one_second]

Il paesaggio viticolo di tante zone mondiali è spesso ben diverso. Deriva da un'impostazione che è nata con l'era moderna della viticoltura, che tende ad isolare la vite il più possibile da ogni forma vivente: suolo nudo, grosse estensioni di vigneti, un uso eccessivo di fitofarmaci che quasi “sterilizzano” la vigna. Questo modello, che ha dominato per decenni, ha ormai mostrato tutti i suoi limiti.

Dall'essere considerata una scelta di nicchia, retaggio del passato o visione bucolica di campagnoli alternativi (come ci siamo sentiti anche dire!), la gestione agroecologica della vigna sta interessando sempre più il mondo vitivinicolo. Sempre più articoli e pubblicazioni suggellano questo sistema come un modello agronomico valido, che può rappresentare la migliore prospettiva per un futuro sempre più sostenibile della viticoltura.

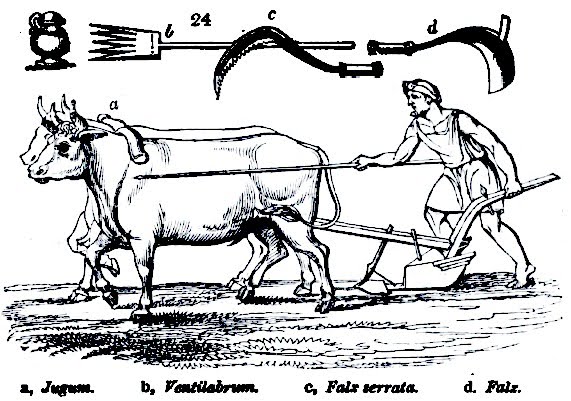

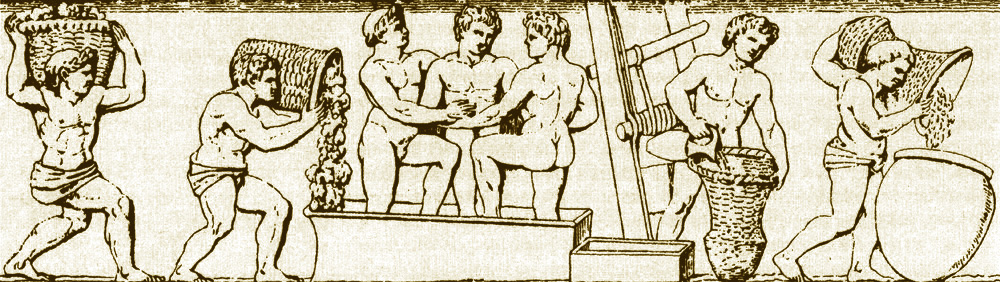

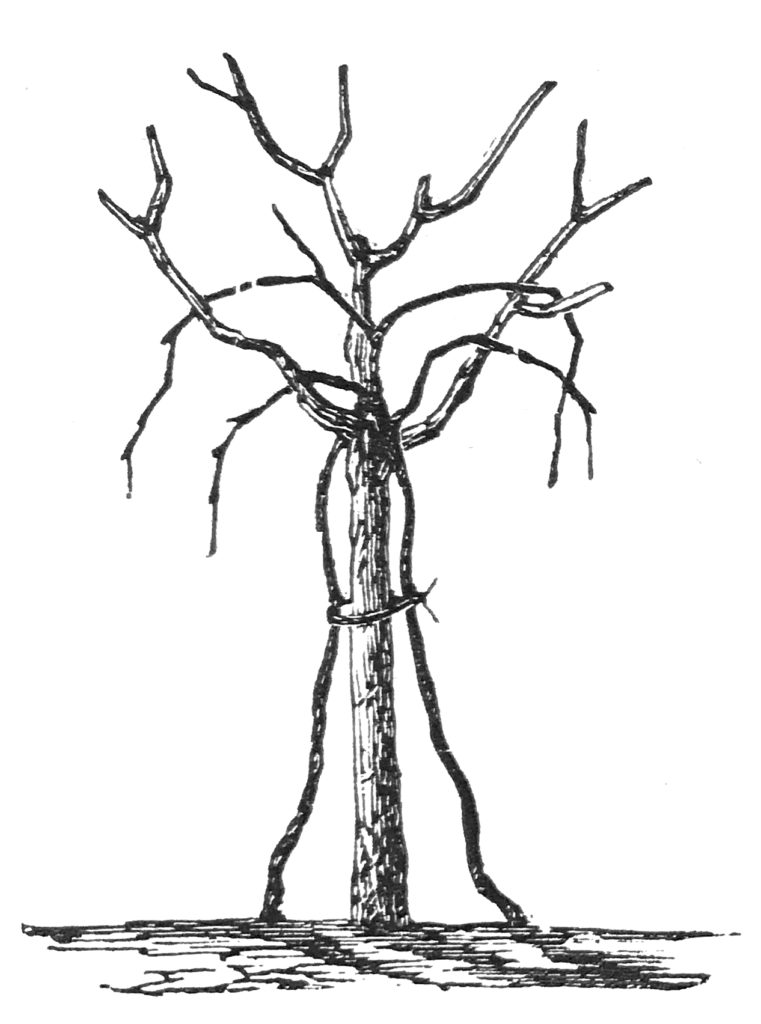

La consociazione vegetale in vigna è parte integrante della nostra tradizione, anche se in molti territori questa impostazione è andata perduta. Nella millenaria storia delle vigne d’Italia, la viticoltura più comune era promiscua, con filari di viti alternate ad altre coltivazioni. Addirittura gli alberi erano il sostegno stesso delle viti. Vi ricordate la vite "maritata" all'albero di origine etrusco-romana, che è rimasta nelle campagne del centro-nord Italia fino a metà Novecento? (Ne ho parlato diverse volte, soprattutto qui e qui).

Il mio non vuole essere un discorso finto-ingenuo o passatista, del tipo che prima era meglio o altre cose simili. Sicuramente, l'epoca moderna della viticoltura ci ha fatto imparare tantissimo, ma ha avuto anche degli eccessi indiscutibili. Ormai abbiamo capito che la viticoltura deve essere sostenibile sotto tutti i punti di vista: non solo per una produzione ottimale ma anche per la tutela dell'ambiente e della nostra salute. Per arrivare a questo risultato, dobbiamo fare la migliore sintesi possibile fra le diverse vie, prendendo il meglio di ciascuna.

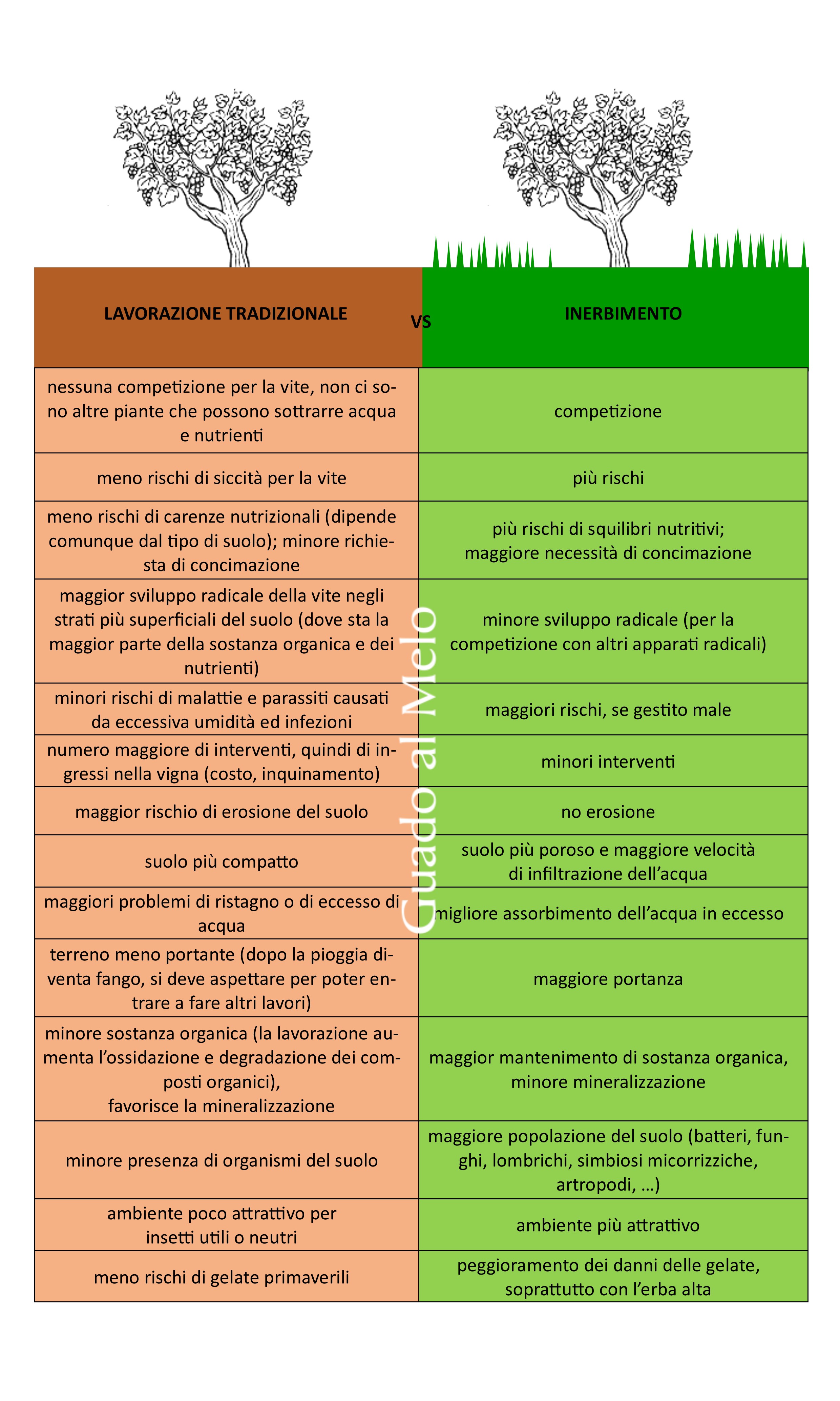

La ricerca sta dimostrando sempre più che la consociazione delle viti con altre specie vegetali contribuisce a migliorare diversi aspetti della viticoltura, nell'insieme di una gestione generale agronomica volta alla sostenibilità. Vediamo, in breve, i vantaggi principali.

L'aspetto positivo più immediato è quello paesaggistico. Al di là del fascino che possono avere le linee geometriche di estensioni enormi di monoculture, è sicuramente più bello ed appagante un paesaggio dove si alternano diversi elementi. La bellezza non è un fattore trascurabile, ci riempe occhi e cuore. Tuttavia, la consociazione non si ferma ad una bella cartolina ma dà vantaggi ancora più profondi, sia di naturale ambientale che agronomica, come ora vedremo.

Un ambiente ricco di specie vegetali diverse permette una maggiore preservazione della biodiversità e dell'ambiente. Oggi si parla tanto di biodiversità della vigna e dell'utilità della lotta biologica. Credo che sia facilmente intuibile che sia difficile però la permanenza di insetti o altri organismi utili in una monocultura, dove magari anche si eccede con l'uso di fitofarmaci. Un ambiente con numerose specie vegetali è molto più attrattivo. Presenta fioriture a scalare per tanti mesi, oltre che offre diversi habitat. La vigna in questo modo diventa anche un “corridoio verde”, che può essere percorso da piccoli animali, nei loro spostamenti fra boschi, macchie e cespugli.

La ricerca ha dimostrato come la presenza di alberi, arbusti ed erba influisce sul micro-clima della vigna. I cambi climatici stanno portando ad innalzamenti delle temperature medie, che stanno causando sempre più fenomeni di accellerazione delle maturazioni delle uve. Diventano sempre più frequenti anche eventi meteoreologici estremi, come precipitazioni torrenziali, siccità accentuata, ecc. La presenta di vegetazione non è certo risolutiva, ma migliora diverse situazioni. Ad esempio, siepi ed alberi possono essere d’ostacolo al vento. La presenza di una ricca vegetazione migliora l’idrometria locale, grazie alla traspirazione-evaporazione delle foglie. Diminuiscono anche gli effetti delle gelate. Negli ambienti più caldi, invece, una parziale ombreggiatura contrasta gli stress dovuti ad eccessi termici e di irraggiamento solare, ...

Migliora la qualità del suolo: alberi, arbusti e copertura erbosa influiscono in modo importante con la loro massa radicale. Determinano un aumento della materia organica e dell’attività biologica della rizosfera. Uno dei problemi più importanti del nostro clima mediterraneo è la scarsa presenza media di sostanza organica nei suoli, per via di cicli di mineralizzazione troppo accellarati dalle alte temperature. Le numerose radici che esplorano il suolo a diverse profondità facilitano gli scambi di materia, oltre che contribuiscono a mantenere una certa porosità che tampona gli eccessi di acqua da un lato e, dall’altro, riduce gli essicamenti e l’erosione.

In generale, cambia il flusso di tutti gli ambiti energetici (irradiazione luminosa, turbolenza dei venti, ciclo dell’acqua e dei nutrienti). Ad esempio, degli studi hanno evidenziato le differenze del ciclo della fissazione del carbonio in situazioni di vigneto “nudo” rispetto a vigne in consociazione, a netto vantaggio delle seconde.

In particolare, la presenza di una ricca vegetazione determina un effetto positivo sul microbiota della rizosfera. Il suolo è più vivo, ricco di funghi, batteri, lombrichi, ecc. Aumenta la presenza delle micorrizie, perchè queste non colonizzano solo le viti ma anche altre specie arboree. Questi funghi, come dimostrato, hanno effetti positivi sulla capacità fotosintetica delle piante ma anche sulla loro capacità di esplorare il suolo per l’approvvigionamento di sali minerali ed acqua. Il micelio extra-radicale delle micorrizie può colonizzare nello stesso momento più piante, sia viti che altre, creando una sorta di cenosi inter-specifica. La presenza di più specie vegetali può portare ad una maggiore differenziazione delle micorrize presenti, rispetto alla monocoltura, aumentando la probabilità della loro diffusione e sopravvivenza. Si è anche visto che la presenza di comunità diversificate di micorrizie velocizza il tempo di colonizzazione delle radici di giovani piante.

La consociazione tradizionale deriva da usi antichissimi, a volte fatti con sapienza, a volte casuali. Oggi l’agroecologia della vigna permette degli studi approfonditi sulla particella per capire la disposizione migliore dei diversi alberi, la scelta delle specie da inserire, sia come essenze che come taglia, ecc.

Credo che però la presenza di essenze locali, anche spontanee, crei una consociazione specifica molto più interessante rispetto a progetti troppo costruiti, rientrando anche nel concetto generale di specificità del genius loci (o terroir viticolo, chiamatelo come preferite) di quella vigna. Non dobbiamo dimenticare che uno dei principali fini della viticoltura sostenibile è quello minimizzare gli input umani. Credo sia un controsenso una costruzione artificiosa di una "falsa" naturalità, oltrettutto se ha necessità di continui interventi umani per essere mantenuta. Una gestione ottimale dovrebbe condurre ad un agro-ecosistema che si equilibri il più possibile da solo.

Ad esempio, nel caso del manto erboso, il prato spontaneo ha dei vantaggi indubbi rispetto il seminato. Numerosi studi hanno dimostrato che l'accumulo di azoto disponibile nel suolo grazie al sovescio di certe leguminose non sia così diverso da quanto si possa ottenere col prato spontaneo. Se non ci sono grossi impedimenti, perché non lasciar fare alla natura, evitando le continue semine? I vantaggi ecologici e di gestione sono evidenti: si limitano gli usi del trattore (si riducono i consumi di carburante e si evitano troppi ingressi che compattano il suolo), diminuiscono le spese in generale (è inutile comprare il seme quando il prato si rigenera da sé), ecc. Credo che sia un controsenso parlare di biodiversità in vigna e poi impostare la monocultura anche nel prato. Quello spontaneo sviluppa numere specie diverse che fioriscono a scalare, in modo da creare un ambiente più in sintonia con le stagioni, molto più attrattivo per la micro-fauna locale.

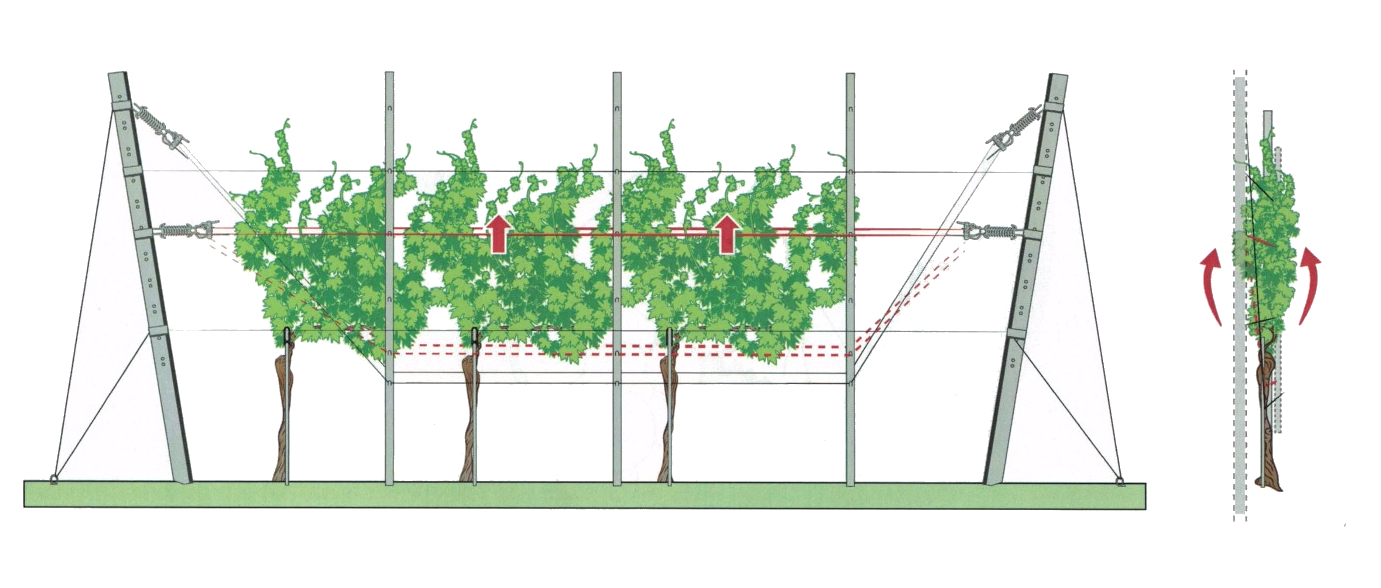

Concludo tornando a quella che è la massima forma di consociazione della vite con altre specie vegetali: la vite "maritata" l’albero che a Guado al Melo stiamo studiano da diversi anni in campo. Questa forma antica tradizionale è snobbata dal mondo produttivo. C'è molta chiusura nel mondo del vino italiano intorno a questo tema: è un sistema che viene visto come vecchio e superato.

Curisamente, sto trovando invece sempre maggiore interesse per le viti maritate nella letteratura francese di settore. Sempre più mi capita di leggere articoli e testi sull'argomento, come nello speciale della Revue des Oenologues che cito in fondo.

Come ho già raccontato nella parte finale di questo post, i Romani dall'Italia la portarono anche nel resto d’Europa, Francia compresa. I francesi, storicamente, hanno abbandonato la vite maritata molto prima di noi, ma stanno tornando a riscoprire questa forma d'allevamento come nuova strada per un possibile futuro della viticoltura. Ad esempio l'OIV ha premiato fra i migliori libri del 2020 per la viticoltura sostenibile (o "durable", come dicono in Francia), un libro che parla di consociazione fra viti ed alberi, fra cui anche la vite alberata. Sto parlando de “La vigne et ses plantes compagnes” di Léa Darricau e Yves Darricau, ed. La Rouergue (2019).

Il mio vuole essere anche un invito a svegliarsi per il mondo del vino italiano. Come è già successo troppe volte per tanti altri aspetti del vino, aspetteremo di capire l’importanza di questa nostra tradizione quando i francesi l'avranno rilanciata e rivendicata nel mondo come loro? A quel punto ci sembrerà interessante? Meditiamo!

"Pratique viticoles inspirantes - Agroécologie en action au service du vivant", Revue des Oenologues.., Dossier Spécial, Nov. 2020, n.177

“Agroecology as a science, a movement and a practice. A review” A. Wezel*, S. Bellon, T. Dore´, C. Francis, D. Vallod, C. David (2009), Agronomy for Sustainable Development29(4):503-515

"Vine Roots", by E. Archer and D. Saayman, 2018 The Institute for Grape and Wine Sciences, Stellenbosch University

"La nuova viticultura", a cura di A. Palliotti et al., 2015, Edagricole.

Buone Feste

Per questo Natale ho scelto l’immagine di una Madonna col Bambino sotto una pergola di uva, di scuola tedesca. Il loro volto è sereno, come la serenità che dovremo cercare di ritrovare col nuovo anno.

Un caro augurio a tutti voi

Michele Scienza, secondo Wine Advocate uno dei produttori più creativi di Bolgheri

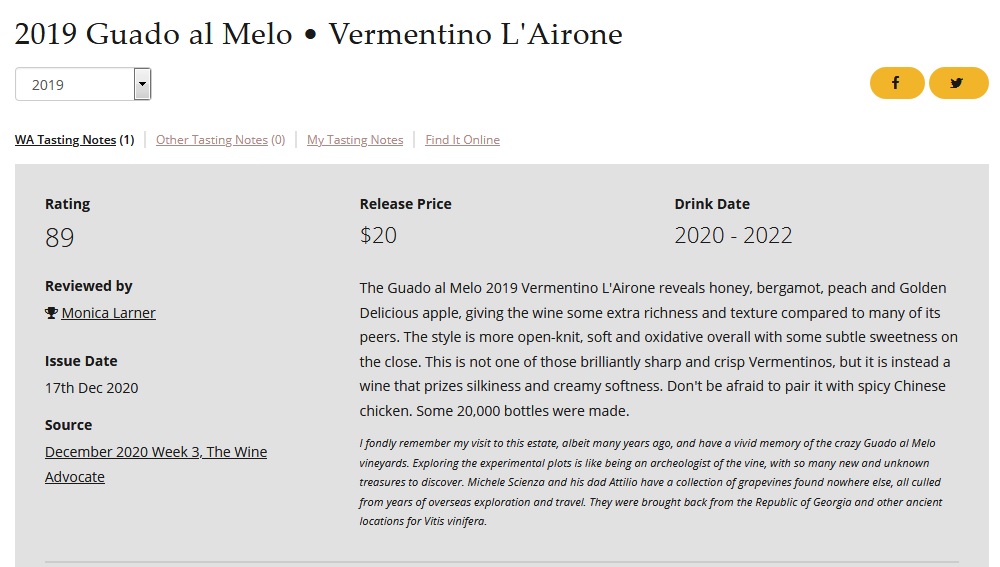

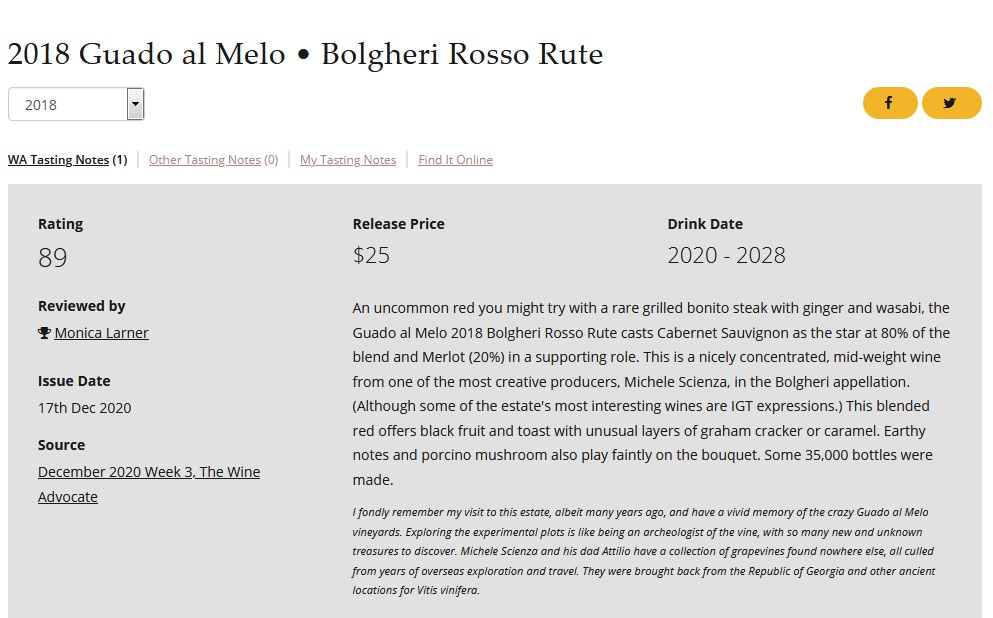

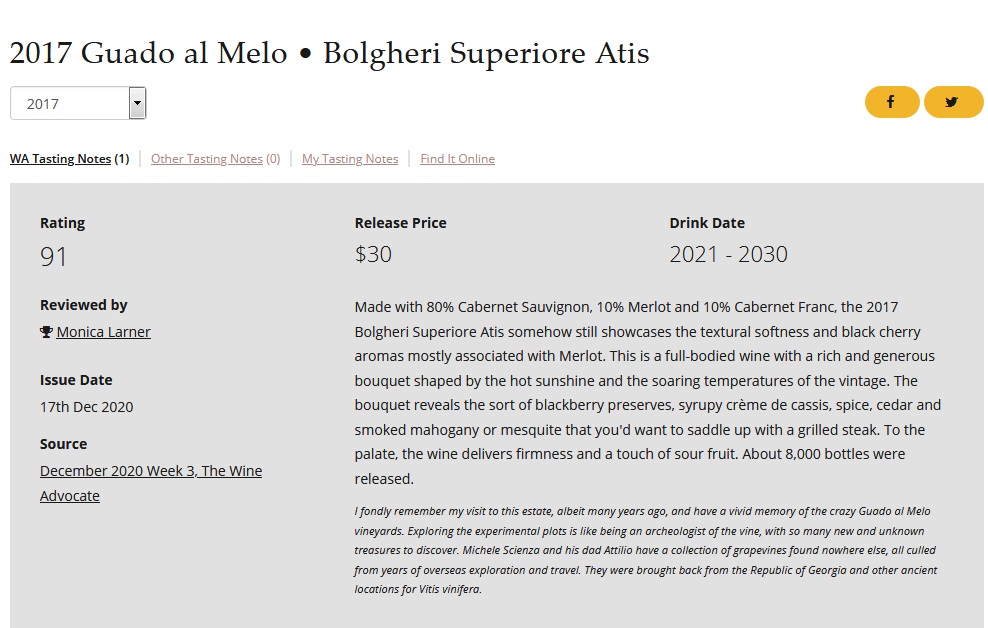

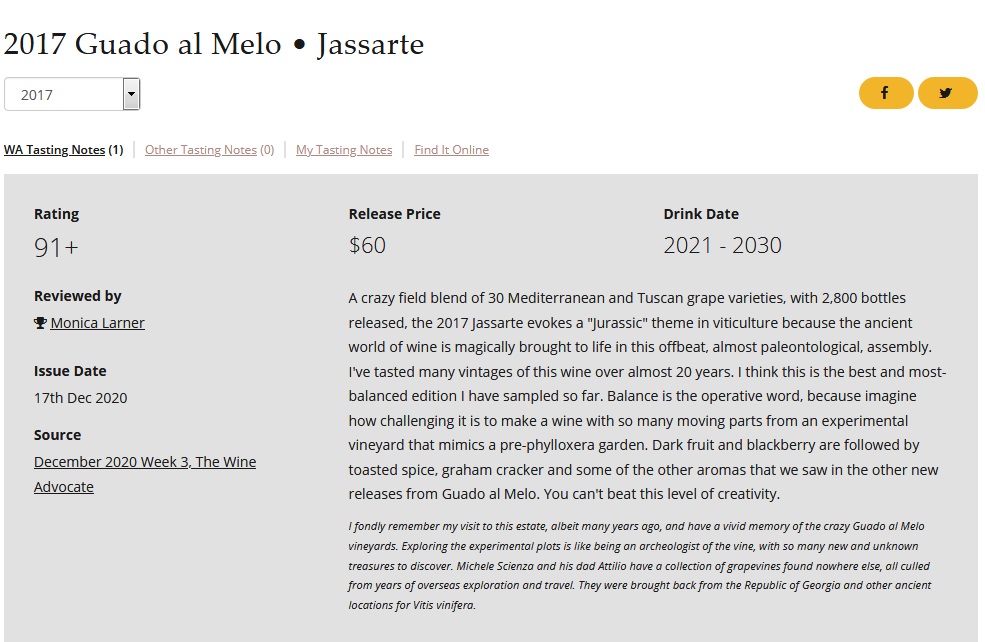

La rivista americana Wine Advocate ha pubblicato il suo giudizio sulle ultime annate presentate della nostra DOC Bolgheri, col parere di Monica Lerner. Potete trovare l'articolo al link qui sotto ma, visto che è leggibile solo per gli abbonati, eccovi un breve resoconto.

Intanto, ringraziamo di cuore Monica Lerner ed il suo staff!

La cosa che più ci soddisfa è che siamo definiti come i produttori più creativi di Bolgheri. Gli aggettivi che più usa per noi (ed i nostri vini) sono: "folli", "insolito", "diverso dai suoi pari", ecc. Da parte nostra, ci sembra strano passare per bizzarri perchè siamo fra i pochi a produrre vini secondo antiche tradizioni vinicole italiane. Ognuno però ha il suo legittimo punto di vista! Ad ogni modo, siamo orgogliosi di fare vini che sono riconosciuti come non banali (o scontati).

Così mette in nota su di noi: "Ricordo con affetto la mia visita a questa tenuta, anche se molti anni fa, e ho un vivo ricordo dei folli vigneti di Guado al Melo. Esplorarne le trame sperimentali è come essere un archeologo della vite, con tanti tesori nuovi e sconosciuti da scoprire. Michele Scienza e suo padre Attilio hanno una collezione di viti che non si trovano da nessun'altra parte, tutte raccolte in anni di esplorazioni e viaggi oltreoceano. Sono stati riportati dalla Georgia e da altri luoghi antichi per la Vitis vinifera".

Così mette in nota su di noi: "Ricordo con affetto la mia visita a questa tenuta, anche se molti anni fa, e ho un vivo ricordo dei folli vigneti di Guado al Melo. Esplorarne le trame sperimentali è come essere un archeologo della vite, con tanti tesori nuovi e sconosciuti da scoprire. Michele Scienza e suo padre Attilio hanno una collezione di viti che non si trovano da nessun'altra parte, tutte raccolte in anni di esplorazioni e viaggi oltreoceano. Sono stati riportati dalla Georgia e da altri luoghi antichi per la Vitis vinifera".

Ecco la sua impressione sui nostri vini.

Abbiamo dovuto scegliere fra i nostri bianchi da mandare in degustazione e abbiamo deciso per l'Airone Vermentino. Sicuramente lo ha apprezzato molto, visto che ha preso un punteggio strepitoso per la sua categoria e prezzo (89). Questa è la sua descrizione, che potete confrontare con la vostra impressione, visto che è un vino già in vendita: "Il Vermentino L'Airone Guado al Melo 2019 rivela miele, bergamotto, pesca e mela Golden, che conferiscono al vino una certa ricchezza e consistenza in più rispetto a molti dei suoi pari. Lo stile è più aperto, morbido e nel complesso ossidativo, con una sottile dolcezza sulla chiusura. Non è uno di quei Vermentini taglienti e croccanti, ma è invece un vino che privilegia setosità e morbidezza cremosa."

Grande apprezzamento anche per il Rute 2018 (89) che ricordo, è stato anche amato dal Gambero Rosso al punto da dargli i TreBicchieri: "Un rosso insolito ... Questo è un vino di medio corpo, ben concentrato, di uno dei produttori più creativi, Michele Scienza, nella denominazione Bolgheri ... Questo rosso da taglio presenta aromi di frutta nera e pane tostato con insoliti sentori di di crakers Graham* o caramello. Nel bouquet si sentono più leggere anche note terrose e di fungo porcino”.

Ho cercato cosa sono questi crakers Graham* ed ho trovato che sono biscotti molto friabili fatti con una miscela particolare di farina integrale. Quindi, potrebbe significare un aroma un po' dolce e caramellato, tipo biscotto Digestive? Qui ho trovato anche una ricetta, se volete provarla.

Con l'Atis 2017 alziamo il livello (ed il punteggio, 91): "Mostra la morbidezza materica e gli aromi di amarena per lo più associati al Merlot (mia nota: come sapete, in realtà il Merlot è una percentuale bassissima, la prevalenza è Cabernet sauvignon). È un vino corposo, con un bouquet ricco e generoso modellato dal caldo sole e dalle alte temperature dell'annata. Il bouquet rivela note di conserva di more, crema di cassis, spezie, cedro e mogano affumicato o mesquite che vorresti cucinare con una bistecca alla griglia. Al palato il vino esprime fermezza e un tocco di agrumi".

Il suo preferito è stato sicuramente il Jassarte (91+), col quale si sbizzarisce a sottolinearne la particolarità: "Una pazza miscela di 30 vitigni mediterranei e toscani, ..., Jassarte 2017 evoca un tema "giurassico" in viticoltura perché l'antico mondo del vino viene magicamente portato in vita in questo assemblaggio insolito, quasi paleontologico. Ho assaggiato molte annate di questo vino in quasi 20 anni. Penso che questa sia l'edizione migliore e più equilibrata che ho provato finora. Equilibrio è la parola chiave, perché immaginate quanto sia difficile produrre un vino con così tante variabili, da un vigneto sperimentale che imita un giardino pre-fillosserico. La frutta scura e la mora sono seguite da spezie tostate, cracker Graham e alcuni degli altri aromi che abbiamo visto nelle altre nuove annate di Guado al Melo. Non puoi battere questo livello di creatività".

Nella parte generale dell'articolo sulla DOC Bolgheri, viene presentata in generale l'annata 2017. Sicuramente non è stata facile ma, al di là di aver comportato una riduzione importante della produzione, secondo noi non è neppure stata così negativa. Il paragone col Sahara è quanto meno azzardato. Viceversa, è un territorio che dimostra sempre un'ottima capacità di resilienza. Secondo noi Bolgheri ha sopportato molto bene l'aridità dell'annata, a conferma della sua straordinaria vocazione viticola.

La Maremma aspra e selvaggia di Bolgheri e Castagneto

Ai giorni d'oggi il nostro territorio è un giardino mediterraneo di grande bellezza, dove si producono vini di prestigio mondiale. Nell'epoca antica, come ho raccontato qui e qui, era una fiorente zona agricola, al centro di un ottimo sistema di comunicazione e di commerci. Nelle diverse aziende agricole romane del territorio, poste come oggi nell’area pedecollinare e di pianura intorno alla via Aurelia, si producevano e commerciavano vino, olio d’oliva e cereali.

Invece, nel lungo periodo intermedio fra questi due estremi, la costa toscana meridionale subì una trasformazione drammatica: divenne un territorio povero, dominato da paludi, con un’agricoltura poco più che di sussistenza ed anche isolato. E così rimarrà per secoli. Come è stato possibile?

Sicuramente la natura del luogo ha avuto un ruolo importante. Le paludi costiere naturali hanno dilagato senza più l’intervento umano di costante gestione e cura del territorio, iniziato con gli Etruschi e perfezionato in epoca romana.

La questione geografica è sicuramente determinante ma non è sufficiente a spiegare questa involuzione, che dipese comunque soprattutto da motivi politici e sociali, strettamente concatenati fra loro. La Maremma, forse troppo lontana dai centri di potere di allora, divenne solo una terra da depredare, senza che i dominatori si preoccupassero minimamente del suo sviluppo. Questa gestione e la povertà locale resero la situazione sociale molto stagnante, con un'impostazione feudale che impedì per secoli la nascita di una classe di proprietari terrieri più dinamici, in grado di guidare un importante sviluppo dell'agricoltura (viticoltura compresa) e di tutto il territorio, come successe invece in altre parti della Toscana.

Per lunghi secoli, quindi, la Maremma non è stata il luogo solare di vacanze che è oggi. Era una Maremma aspra e selvaggia, una terra di povertà e di abbandono, che è rimasta più o meno tale fino al XIX, per alcune zone anche per la prima metà del XX secolo.

È la Maremma che Dante cita nella Divina Commedia come paragone per la triste foresta dei suicidi, un bosco intricato e malevolo, pieno di sterpi e di bestie temibili. La definisce con quelli che reputa i suoi confini: Cecina a nord e Corneto a sud (il nome medievale di Tarquinia):

“[…] non han sì aspri sterpi né sì folti

quelle fiere selvagge che ‘n odio hanno

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.”.

È la Maremma che ancora nell'Ottocento rendeva precaria la vita dei suoi abitanti e dei lavoratori stagionali con la malaria, come ricordato in questo famoso canto popolare toscano:

"Tutti mi dicon Maremma, Maremma..

ma a a me mi pare una Maremma amara

l'uccello che ci va perde la penna

io c'ho perduto una persona cara.

Sia maledetta Maremma, Maremma,

sia maledetta Maremma e chi l'ama.

Sempre mi piange il cor quando ci vai

perché ho timore che non torni mai ...".

("Maremma amara", canzone popolare toscana)

Il nostro comune di Castagneto Carducci è nella parte più a nord della Maremma, detta Alta Maremma o (in passato) anche Maremma Pisana.

La produzione del vino di allora.

In tutta Italia, la produzione del vino nell'Alto Medioevo fu notevolmente ridimensionata rispetto alla fiorente epoca romana, ma non scomparve mai del tutto. Molto diversa fu la storia nell'Europa centro-settentrionale, dove la viticoltura era stata portata dai Romani. Dove la coltivazione era resa difficile e costosa da un clima non proprio favorevole, scomparve quasi del tutto. Sopravvisse solo grazie agli ordini monastici e alla Chiesa. Alla produzione religiosa se ne affiancò poi una signorile, di nobili e principi, per i quali il vino era un simbolo di prestigio e di potere.

Invece nel mondo mediterraneo come l'Italia, dove la vite cresce rigogliosa senza troppa fatica, la produzione rimase sempre molto diffusa anche nel mondo contadino. Già alla fine dell'Alto Medieovo era ritornata a buoni livelli quantitativi, con la ripresa di traffici e commerci. Quasi tutti gli Statuti Comunali italiani si preoccuparono di regolamentare la produzione del vino, i dazi e quant'altro.

In generale si persero però le raffinate tecniche romane e si tornò ad una produzione più primitiva. Ci vorrenno secoli per recuperare molte di queste conoscenze. Per avere una trasformazione veramente sostanziale, si dovranno poi aspettare le scoperte e le innovazioni della seconda metà dell'Ottocento.

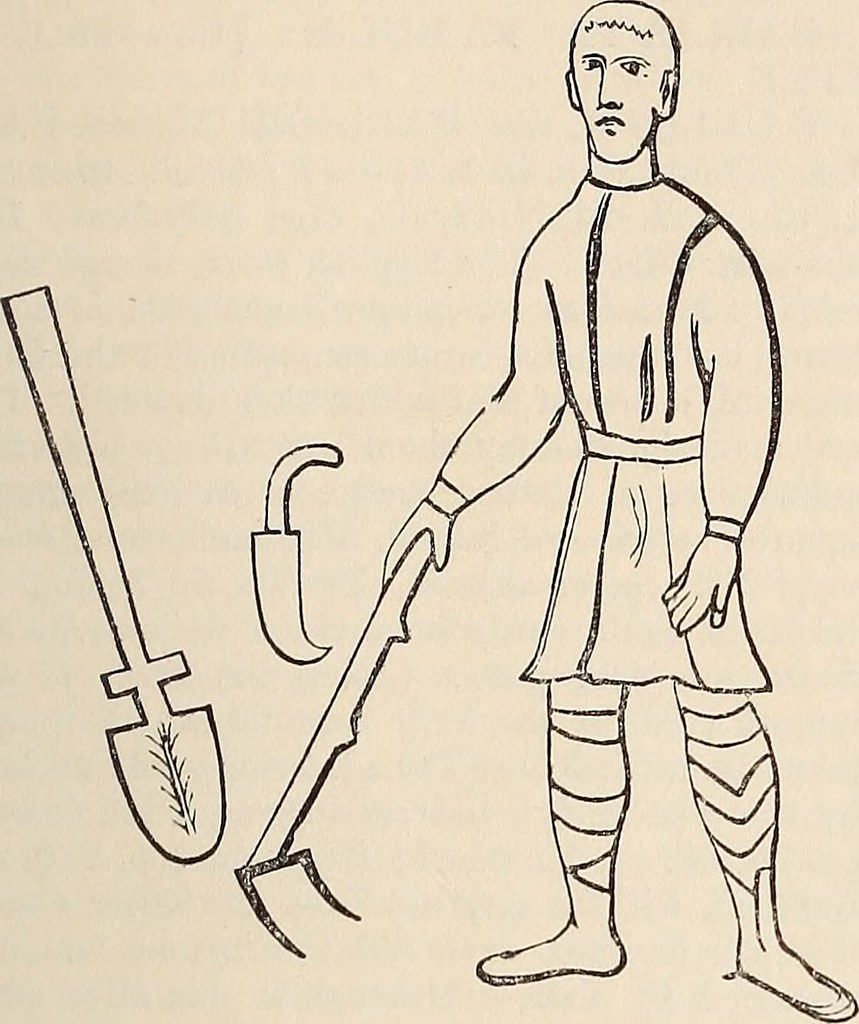

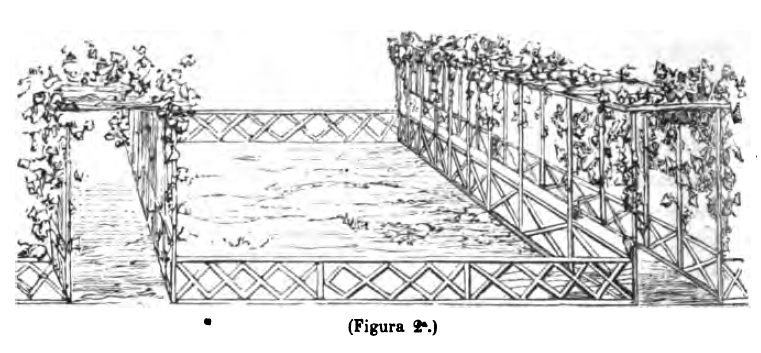

La viticoltura medievale fu caratterizzata in generale da vigne chiuse e protette, realizzate a ridosso dei villaggi e anche dentro le mura di borghi e città. Gli spazi da sfruttare erano ristretti e quindi prevalse la coltivazione della vite bassa. Dal Rinascimento, col ritorno ai campi aperti, nell'Italia centrale tornerà invece a prevalere la vite maritata all'albero. Come già raccontato qui in epoca romana, l'una e l'altra forma (con tutte le varianti locali) non spariranno mai del tutto in Italia. Prevarrà l'una o l'altra a seconda delle epoche storiche e delle tradizioni locali.

Anche nel nostro territorio la vite ed il vino non sparirono neanche nelle epoche più buie. La presenza delle vigne intorno a Castagneto è citata fin dal primo documento scritto dell’Alto Medioevo (754 d.C.) ed in quelli successivi, con un certo incremento nelle proprietà signorili del Seicento e, soprattutto, del Settecento.

Ho raggruppato questo lungo periodo perchè purtroppo non abbiamo notizie su come fosse la viticoltura ed i vini locali di queste epoche. Sappiamo solo che fu una produzione essenzialmente legata ad un consumo locale, senza sviluppo ulteriore per via delle difficoltà generali del territorio di allora. Un salto produttivo ci sarà solo con l’Ottocento, ma di questo parlerò in un prossimo post.

Una particolarità è che i contadini maremmani, a fianco della produzione nelle vigne, continuarono ancora ad usare per secoli l’uva selvatica delle lambruscaie, gli aggregamenti di viti selvatiche nei boschi da cui migliaia di anni prima aveva avuto origine la viticoltura (vedete qui). Come descritto da Emilio Sereni, in Italia non c'è quasi mai stata una separazione netta fra l'ambiente agricolo-pastorale e quello naturale. Mi piace pensare che questa tradizione non sia morta e stia tornando nell'idea di agro-ecologia che stiamo cercando di applicare ai nostri giorni.

Vediamo ora come il paesaggio e l'agricoltura del nostro territorio si sono trasformati in questi lunghi secoli, quando la Maremma era ancora aspra e selvaggia.

La Maremma dei villaggi di altura.

Tra la parte finale dell'Impero Romano e l'inizio dell'Alto Medioevo, ci fu un vuoto politico, accompagnato da incursioni barbariche e guerre che trasformarono drammaticamente il nostro territorio, come tutta l'Italia. Fra il VI e VIII secolo l'area fu quasi spopolata e gli insediamenti si spostano sempre più sulle colline. Cercavano di sfuggire al progressivo avanzamento delle paludi costiere ma anche di allontanarsi dalla via Aurelia, fino ad allora asse centrale del territorio ma che ormai era diventata la porta di ingresso di barbari ed eserciti.

Si tornarono spesso ad occupare i luoghi di abitazione pre-romana, dove era più facile proteggersi e nascondersi, con vicini fonti e boschi per il sostentamento, visto che l'agricoltura non era più sufficiente.

Nel giro di poche generazioni si persero infatti molte delle conoscenze e delle tecniche in ogni campo. I villaggi tornarono ad essere fatti di capanne. In alcune zone della Toscana si ritornò addirittura ad abitare le grotte. L’uso della pietra sarà recuperato solo verso il IX-XI secolo, prima per le mura difensive, le dimore signorili e poi il resto.

In questo periodo è nata la struttura del paesaggio della Maremma la cui impronta è visibile ancora ai giorni nostri:

- La parte di pianura costiera era dominata da acquitrini, canneti e boscaglia.

- La zona pede-collinare e di prima collina era quella abitata e coltivata. Qui si formarono gli insediamenti che poi diventeranno i borghi medievali ed i castelli. Le coltivazioni erano poste intorno ai villaggi. Più a ridosso delle case (e poi anche dentro le mura) c’erano le vigne, gli orti, gli olivi ed altri alberi da frutto, ben protetti dagli animali selvatici e no, oltre che dagli umani. I cereali ed altre colture (come le fibre tessili) erano coltivati in spazi un po’ più ampi e un poco più discosti dai villaggi. I singoli appezzamenti erano detti mansi, realizzati sui diversi fianchi delle colline, per sfruttare le diverse esposizioni al sole.

- Le colline vicine erano invece dominate dai boschi, il vero asse centrale per la vita e l’economia dell’epoca.

[one_third][info_box title="" image="" animate=""]Dal VI secolo cominciò il dominio longobardo, col centro del ducato a Lucca. Nel 730 d.C. circa venne nominato un signore locale, il “comes” (conte) Ratcauso, inviato nel territorio soprattutto con l’incarico di difendere le risorse minerarie dagli attacchi dei pirati. Castagneto è nominato per la prima volta in un documento del 754 d.C., nell’elenco dei beni dati in dotazione alla nascente Abbazia di Monteverdi, fondata dal figlio di Ratcauso, Walfredo. Bolgheri viene citata per la prima volta in una bolla papale del 1075, col nome di Sala del Duca Allone, quando già i Franchi avevano preso il sopravvento sui Longobardi. La presenza del castello è segnalata nel 1158. Altri castelli sorsero sulle colline intermedie: il Castello di Castiglioncello di Bolgheri e quello di Segalari.

I pochi resti attuali della Torre di Donoratico (non l'attuale Donoratico, che è nato a fine Ottocento) segnano invece un sito di lunghissima stratificazione abitativa. Vi ricordate che ne ho già parlato in epoca etrusca e poi in quella romana (qui)? Gli archeologi vi hanno trovato anche resti di capanne della prima epoca longobarda (dette grubenhaus), della metà circa del VIII sec. Più tardi il villaggio di capanne divenne un piccolo borgo fortificato e poi un castello. Questo luogo fu definitivamente abbandonato nel XVI secolo, forse a seguito di un assedio o di una pestilenza (o entrambi). Questo abbandono definitivo, dopo millenni di continuità abitativa, rimane un mistero per gli studiosi. [/info_box][/one_third]

I nuovi insediamenti di collina non comprendevano quasi mai edifici religiosi. Le chiese rimasero per lo più dove erano nel Tardo Impero, in pianura, vicino alle principali vie di comunicazione romane. Questa è un’altra caratteristica tipica del paesaggio di campagna toscano: villaggi di altura e chiese pievane di pianura, dove si incontravano anche abitanti di diversi insediamenti. Solo più tardi, dopo il IX-X secolo, le chiese entreranno nei villaggi, costruite dai nuovi signori come segno di prestigio.

La Maremma dei boschi

In tutta Europa, in quest’epoca, il bosco si riprese buona parte del territorio, in quel fenomeno generalizzato detto “reazione boscosa”, durato almeno fino al X secolo. Allo stesso tempo il bosco divenne il centro dell’economia, per via di un’agricoltura ormai secondaria. Nel nostro territorio, dove l’agricoltura non si svilupperà mai più di tanto almeno fino al XIX secolo, il bosco rimase centrale molto a lungo. Ancora oggi domina buona parte delle nostre colline e della cultura del territorio.

Nel bosco si raccoglieva la legna per tutti gli usi, prima solo di sussistenza, poi divenne un’importante risorsa economica, il cui monopolio era nelle mani dei governi e dei loro feudatari. Il legname ed altri prodotti erano trasportati via mare da porti naturali lungo la costa, posti spesso agli sbocchi dei torrenti: il Renaione, il Seggio, la Bassa (a mezzo miglio a sud del Forte), il Paradù. Oggi sono bellissime località balneari.

Nei boschi si cacciava e si raccoglievano i frutti spontanei. Qui da noi erano molti estesi i castagneti (non a caso il capoluogo del comune si chiama Castagneto), ben più di oggi. Le querce davano le ghiande, usate per gli animali ma anche per l’uomo. Dal frassino si prendeva la manna, un dolcificante estratto per secoli in Maremma. La raccolta finirà all’inizio dell’Ottocento, quando divenne comune il consumo di zucchero di canna importato. Poi c’erano vari frutti: more di rovo, corbezzoli, funghi, ecc. Il bosco è stato per secoli il regno dei carbonai, sia per una produzione d'uso domestico che per l'alimentazione dei forni fusori del ferro, una delle principali risorse economiche da sempre delle nostre terre.

Gli animali erano per lo più allevati allo stato brado nei boschi e nei pascoli incolti. La predominanza era dei maiali, lasciati nei boschi quasi tutto l'anno e messi in stalla solo d’inverno. A lungo sono stati la principale fonte di grasso, in sostituzione all’olio d’oliva, la cui coltivazione era in decadenza dopo l'epoca romana.

Le boscaglie semi-paludose dell'area costiera erano invece adatte all'allevamento brado dei bufali, gestiti dai bufalai e dai butteri. La presenza del bufalo selvatico è molto antica, testimoniata almeno in epoca romana. Eppure il naturalista francese Buffon nel XVIII scrisse che il bufalo fu introdotto in Italia dai Longobardi e in diversi testi viene riportata questa teoria. I bufali girovagarono per la nostra pianura fino ai primi decenni dell’Ottocento, quando si passò ad un allevamento solo nelle stalle. Oggi è completamente scomparso.

La Maremma dei contadini e dei nobili

La prima aggregazione dei villaggi, nati nel periodo di vuoto di potere, diede il via a comunità contadine più o meno paritarie, dove spesso l’agricoltura era gestita in modo comunitario o per famiglie.

La trasformazione dei villaggi in nuclei fortificati avvenne più o meno fra il IX e XI secolo, col riaffermarsi anche di una gerarchia di potere locale. Secondo gli studiosi, alcune figure indussero le famiglie più deboli a cedere le proprietà in cambio di protezione, accumulando nel tempo ricchezze, prestigio e cariche decisionali. L’accentramento comprese anche le terre agricole, con la nascita della proprietà fondiaria, che divenne sempre più grande, organizzata intorno alle curtes (corti). L’azienda curtense era simile al colonato del tardo Impero Romano (che ho spiegato nella parte finale di questo articolo). Era suddivisa in piccoli mansi, affidati ai coloni. Una parte dei campi era invece gestita direttamente dal signore, con il lavoro di servi e delle corveé obbligatorie dei contadini.

La mezzadria, che avrà un ruolo centrale in buona parte della Toscana a partire dall’anno mille, qui si diffuse tardissimo, non prima del XVIII-XIX sec. I contadini della Maremma non hanno vissuto quasi mai nelle campagne, se non in epoche recenti, per via anche delle frequenti incursioni dei pirati, come testimoniato dalle tante torri di avvistamento disseminate lungo la costa. I coloni lavoravano di giorno nei campi e di notte rientravano al sicuro delle mura fortificate del borgo. Questo antico uso li priverà a lungo del diritto alla casa colonica e al bestiame.

La povertà dilagante e la lunghissima impostazione feudale hanno polarizzato per secoli le classi sociali locali, non permettendo per molto tempo la nascita di classi intermedie che, ovunque, sono state promotrici delle trasformazioni e degli sviluppi dei territori.

[one_third][info_box title="" image="" animate=""]Alla fina dell’età longobarda e carolingia si affermano nuovi protagonisti lungo la nostra costa: le famiglie dei conti (Aldobrandeschi, Ardengheschi, Gherardeschi, ecc…) e i vescovi delle diocesi maremmane, i cui poteri, su uomini e terre, disegnano un nuovo ordinamento.

I conti della Gherardesca iniziano la loro storia certa con la metà del XII secolo, quando il territorio passò sotto la Repubblica di Pisa, e mantennero il potere anche col passaggio successivo sotto la Repubblica Fiorentina (inizio XV secolo). I tre centri principali divennero in questo periodo comuni autonomi: Donoratico (non quello attuale, ma sulla collina) (1407), Bolgheri (1409) e Castagneto (1421), in continuo conflitto con i conti. La sua residenza era il castello di Castagneto e per questo divenne il capoluogo della Comunità.[/info_box][/one_third]

Visto che tutto o quasi apparteneva ai fedautari, l'accesso ai beni del territorio da parte delle comunità era regolamentato dagli “usi civici”, diritti di uso da parte degli abitanti per il pascolo, la raccolta nel bosco, la pesca, ecc. Alcuni erano diretti discendenti dei diritti sul demanio pubblico di epoca romana, altri erano novità. Ad esempio, dopo la raccolta del proprietario nel castagneto, era concessa la raccolta dei poveri, detta “ruspo”. C’era lo “ius pascendi”, che permetteva di far pascolare il bestiame nei terreni dove il proprietario aveva già fatto il raccolto. Lo “ius lignandi” permetteva di raccogliere nei boschi del signore o del comune un po’ di legna per gli usi famigliari. Non era mai possibile la caccia, soprattutto di animali di grossa taglia, che rimaneva esclusiva dei signori. La contesa dei diritti di uso fra le comunità locali e le famiglie nobiliari furono occasione di numerose dispute e scontri fino a metà Ottocento.

Dal XIII secolo circa in poi, nella Maremma fatta di povertà e di fortissime disuguaglianze sociali, nacque anche il brigantaggio, che il deputato fiorentino Oreste Massari, nell’Ottocento, definì come "la protesta selvaggia e brutale della miseria contro le antiche e secolari ingiustizie”. La massima concentrazione di briganti fu nella Maremma più a sud, vicino al confine con lo Stato Pontificio, luogo di maggiori traffici. La fine del brigantaggio maremmano viene fissata con l’uccisione dell’ultimo grande brigante, Domenico Tiburzi, nel 1896.

La Maremma della transumanza.

Comunque, il periodo di relativa pace del primo Medioevo portò in tutta Italia un innalzamento della popolazione. Si tornò ad avere una contrazione dei boschi a favore dell’agricoltura. In Maremma però durò poco e non ebbe molti effetti positivi. Ad esempio, non si fece nulla per bonificare le aree acquitrinose che, anzi, si allargarono ancora di più dopo la decadenza politica seguita alla sconfitta di Pisa del XIII sec.

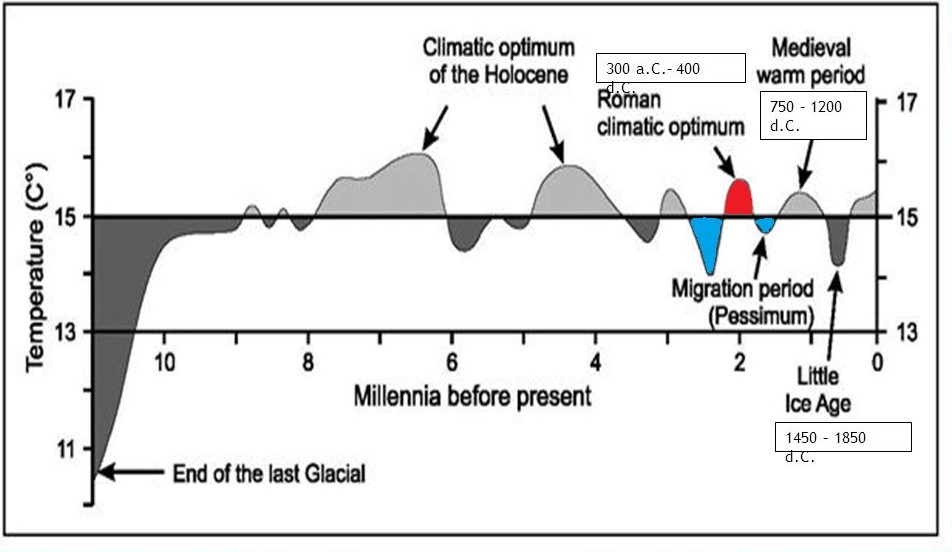

L’inizio della Piccola Glaciazione, all’inizio del 1300, portò carestie ed epidemie, come quella della Peste Nera. La Toscana ne fu colpita duramente. In Maremma la popolazione diminuì dell’80%. Il caso più eclatante fu Grosseto, che passò da 1200 a 100 abitanti. A Castagneto la popolazione venne praticamente dimezzata. La povertà del territorio e le difficoltà resero la Maremma un territorio sempre scarsamente popolato. I governi cercarono a più riprese, anche nei secoli successivi, di stimolare l’immigrazione, senza molto successo.

I luoghi incolti ed i boschi erano utilizzati da sempre per la pastorizia e la transumanza ma dal Basso Medioevo, con l'abbassamento della popolazione, questo divenne un vero business per i governi ed i loro feudatari. L'affitto dei pascoli dilagò, influendo in modo determinante sul mancato sviluppo agricolo della Maremma.

Nell’Alta Maremma arrivavano greggi dal Casentino, dal Mugello, da Lucca, da Bologna e fin da Perugia, attratti dal clima mite locale, dal tardo autunno fino all’inizio della primavera. Veniva pagava una tassa per ogni capo, detta “fida”, per cui i pascoli affittati erano detti “fidati”, regolati in modo centralizzato dalla “Dogana di pascolo”. Le Bandite, termine che si trova in diversi toponimi locali, erano alcuni pascoli che rimanevano riservati all’uso dei residenti. Le "bandite per usi" erano gratuite, mentre le "bandite per fida" richiedevano comunque una tassa.

Questa economia fu incrementata ancor di più dal XVI secolo in poi. Il paesaggio venne sempre più pesantemente modificato dall’aumento delle greggi transumanti e dall’uso dell’incendio (qui detto “debbio”, anch'esso rimasto nei toponomi) per il loro allargamento. La grande diffusione della macchia mediterranea che c’è ancora oggi sulle colline, cioè la vegetazione colonizzatrice dopo che un bosco è stato distrutto dal fuoco, è segno di un ambiente molto poco naturale, frutto dell’azione costante dell’uomo.

[highlight background="#B2BA97" color="white"]La macchia mediterranea è una fase intermedia dell'evoluzione della vegetazione spontanea nel nostro ambiente. Le fasi sono le seguenti. Il ciclo si può concludere se non subentrano disturbi esterni. Dopo un incendio rinascono le piante erbacee e si forma la prateria. Dopo di che si sviluppano piccoli arbusti (come la fillirea, il timo, il cisto, ecc.). In terreni dove questi arbusti sono inframmezzati da numerose rocce (e non si andrà molto oltre), si parla di gariga. Quando gli arbusti diventano predominanti, abbiamo la macchia bassa. Poi possono subentrare arbusti più alti (corbezzolo, mirto, ginestra spinosa, lentisco, ecc.), che formano la macchia alta, quella che nel linguaggio comune si identifica di più col nome di macchia mediterranea. Fra questi arbusti alti, ad un certo punto diventeranno sempre più numerosi dei veri e propri alberi (la roverella, il leccio, il pino d'Aleppo, ecc.). Questa formazione mista si chiama forteto. Poi gli alberi diventano sempre più predominanti e si arriva all'evoluzione finale, il bosco vero e proprio.[/highlight]

Una Maremma che, con difficoltà, si avvia a diventare agricola.

[one_third][info_box title="" image="" animate=""] La Repubblica Fiorentina divenne poi Granducato mediceo (1569), ma la situazione non cambiò molto e furono mantenute le stesse impostazioni feudali. Nel 1737 subentrò alla guida del Granducato di Toscana la dinastia degli Asburgo-Lorena. Verso la fine del secolo s'aprì una prima epoca di riforme, alcune delle quali contribuirono un po' a muovere la stagnante situazione sociale e portarono finalmente alla nascita di una nuova (piccola) classe di proprietari agricoli. Dal 1799 al 1814 la Toscana fu occupata dai francesi. Questo comportò l’abolizione dei feudi ed i conti divennero proprietari a tutti gli effetti. Dopo di che tornarono i Lorena. Cercarono di stimolare la coltivazione degli incolti, incentivando di fatto però ancora la grande proprietà terriera. [/info_box][/one_third]

Nel Seicento e nel Settecento, i conti, per via delle basse rendite delle terre, furono spinti anche a farle fruttare di più con affitti o cessioni, che diedero il via ad un primo allargamento dell’agricoltura. Era un timido inizio: infatti ancora a metà settecento la pianura era occupata per buona parte da aree boscose e paludose, le colline dai boschi e dai pascoli.

Il ramo dei conti di Bolgheri aumentò gli affitti ai coloni. Questi iniziarono i primi disboscamenti vicini al villaggio, per scopi agricoli. I contadini rimanevano però ancora senza diritto alla casa colonica ed al bestiame. Erano detti mezzaioli e dovevano dividere i prodotti a metà col proprietario. Un altro tipo di contratto, il cui nome è rimasto nei toponimi locali, era il “terratico”, in cui l’accordo era che per ogni sacco di grano avuto per la semina, il proprietario aveva indietro due sacchi del prodotto. A fine ‘600 il conte si riprese alcune delle terre affittate, per iniziare ad occuparsi anche personalmente di agricoltura.

Nell’area intorno a Castagneto, sotto un ramo diverso della famiglia della Gherardesca, invece si ebbero più le “allivellazioni”. Il "livello" era un tipo di contratto agrario nato in epoca longobarda, simile all'enfiteusi romana. Era un affitto più vantaggioso per l'agricoltore, spesso di lunga durata, col quale il contraente godeva pienamente del bene in cambio di un canone in denaro (un po' più simile agli affitti moderni). C’era l’obbligo di migliorare il fondo ma anche la possibilità di riscattare la proprietà o di vendere il livello. Di fatto, spianava la strada all'acquisizione della proprietà.

Le prime rare allivellazioni risalgono al Seicento, dette “vecchie allivellazioni”. Nel 1784, il granduca Pietro Leopoldo allivellò diversi beni ecclesiastici e comunitari. Nel 1788 ci furono i “livelli antichi”, con cui i della Gherardesca diedero diverse terre ai castagnetani in cambio della cessione degli usi civici della comunità. L’ultimo risale al 1849, quando il conte cedette al comune diversi terreni che poi, a sua volta, allivellò ai cittadini. Ad ogni allivellazione, si aveva una trasformazione del paesaggio, con la crescita delle coltivazioni agricole.

In questo periodo l’agricoltura, fino ad allora praticamente di sussistenza, iniziò finalmente a crescere. Si coltivava principalmente la classica triade: grano, vite e ulivo. A fine Settecento si sviluppò anche la coltivazione del mais, portato dai lavoratori stagionali detti “lombardi” (anche se principalmente arrivavano dell’Appennino tosco-emiliano).

Questo timido incremento agricolo non fu però facile: ci si mise di mezzo anche la natura. Per quasi tutto il Settecento la regione fu periodicamente invasa dalle cavallette, catastrofe biblica sconcertante, mai successa prima e finora mai ripetuta (per fortuna). A Piombino, il 23 giugno 1711, verso le ore 18.00, comparve sul mare una massa scura e una nube di locuste ricoprì rapidamente tutta la campagna. Le invasioni di cavallette si ripeterono periodicamente fino al 1786, allargandosi fino a Castagneto e a Sassetta, a sud fino a Massa Marittima e Gavorrano, distruggendo numerose terre coltivate.

Nella seconda metà del Settecento il granduca spinse alla realizzazione delle prime case coloniche che, per questo motivo, furono chiamate “leopoldine”. Purtroppo, per limitare i costi, furono depredati resti di edifici abbandonati. Scomparvero così praticamente tutti i reperti ancora esistenti di epoca antica, come gli ultimi tratti originari della via Aurelia ed i resti di ville romane. Vi ricordate della lapide di cui vi ho parlato qui? Fu ritrovata nel muro di una stalla. A metà Ottocento scomparvero in questo modo anche i resti della villa romana detta Del Mosaico (vedi qui). Lo stesso successe per i resti di edifici medievali come l’abbazia di Santa Maria in Aschis, San Colombano, parti del Castello di Donoratico (all'epoca i resti erano molto più estesi di oggi), ecc.

Accusati dal Granduca di tenere male le loro terre, i conti iniziarono a fare anche le prime opere di bonifica delle aree paludose e di miglioramento della viabilità. A fine Settecento iniziò la costruzione di quello che diventerà il famoso viale dei cipressi di Bolgheri.

Qui ci fermiamo, alle soglie del periodo della più grande trasformazione del territorio. Vedremo poi come l’Ottocento fu il secolo della prima importante espansione della viticoltura nel nostro comune.

Qui finisce formalmente l'epoca, per il nostro territorio, della Maremma aspra e selvaggia.

L’ampliamento della bonifica e lo sviluppo di colture specializzate dell'Ottocento trasformarono definitivamente questo territorio in agricolo, facendolo uscire da quella che era la definizione dell’epoca di Maremma, la cui appartenenza era allora ritenuta disonorevole:

“da disdegnare a ragione l’antico e diffamato nome” (Beccarini, 1873).

"Il paesaggio come risorsa", di Mauro Agnoletti, Edizioni ETS, 2009.

"Vini Bolgheri e altri vini di Castagneto", di Luciano Bezzini, Enrico Guagnini. Casa Editrice Le Lettere, 1996.

"Dominare e gestire un territorio: ascesa e sviluppo delle signorie forti nella Maremma toscana centrosettentrionale tra X e XII secolo", Giovanna Bianchi, Archeologia Medievale, XXXVII, 2010, pag. 93-103.

"Castello di Donoratico, i risultati delle prime campagne di scavo (2000-2002), a cura di Giovanna Bianchi, Ed. All'Insegna del Giglio, 2004

"Il discorso del vino", di Pietro Stara, ed. ZeroinCondotta, 2013

"L'insediamento altomedievale nelle campagne toscane", di Marco Valenti, Ed. All'Insegna del Giglio, 2004

"Storia del paesaggio agrario", di Emilio Sereni, Ed. Laterza, 1961

Benvenuto Antillo 2019: varietà tradizionali e un'anfora meravigliosa.

Antillo è il nostro Bolgheri Rosso con cui abbiamo voluto esplorare l’anima più tradizionale del territorio.

Antillo è il nostro Bolgheri Rosso con cui abbiamo voluto esplorare l’anima più tradizionale del territorio.

La storia locale del vino è antica, come in tutta Italia. Oggi Bolgheri è legata essenzialmente alle varietà internazionali, ma nel passato erano presenti anche altre più antiche. Fra quelle rosse c'erano soprattutto il Sangiovese, il Canaiolo nero, la Malvasia nera, l'Alicante (chiamato Cannonau in Sardegna ), ecc. Tutte queste varietà erano sempre vinificate come blend, di campo o di cantina (molte di queste stanno nella vigna Campo Giardino e danno vita al Jassarte).

Il Sangiovese era comunque quello maggioritario e, col Canaiolo, rimarrà la varietà rossa principale per quasi tutto il Novecento. Infatti, queste saranno le due varietà più importanti della prima DOC nata sul territorio, nel 1983, impiegate nella produzione del Bolgheri DOC Rosato.

Il declino del Sangiovese iniziò negli anni '80, il decennio che ha visto, con i primi anni '90, le trasformazioni più radicali della produzione locale. Nonostante ciò, quando fu fatta la sostanziale modifica del Disciplinare del 1994, venne comunque mantenuto, ammesso nella produzione dei vini rossi e rosati di Bolgheri per un massimo del 70%. Nel 2011, con una nuova modifica del Disciplinare, fu ridimensionato ancor di più, ammesso al massimo per il 50%.

La persistenza nel Disciplinare non ne ha comunque evitato la quasi scomparsa: oggi nei vigneti di Bolgheri rappresenta meno del 1% delle varietà a bacca rossa. Noi siamo fra i pochi ad averlo mantenuto nelle nostre vigne e fra i pochissimi ad impiegarlo in un vino Bolgheri DOC.

Abbiamo voluto mantenerlo per questioni storiche. Abbiamo la testimonianza della presenza del Sangiovese nelle nostre vigne dall'inizio circa dell'Ottocento, da quando il nostro podere (nel 1820-1821) entrò a far parte della grande tenuta Espinassi Moratti, che ha lasciato una documentazione molto dettagliata.

Riproporre questo storico legame vitigno-territorio non è però solo un'operazione nostalgica, ma ci permette di far nascere un vino dal carattere molto ben definito, che si differenzia notevolmente dagli altri nostri Bolgheri (Rute e Atis, il Bolgheri Superiore), i quali rappresentano invece la nostra espressione della produzione locale contemporanea.

Antillo è il nostro Bolgheri più giovane, caratterizzato da una grande freschezza e da profumi molto fruttati. Il blend col Cabernet sauvignon accentua la complessità ed arricchisce la struttura. Infine, una piccola parte di Petit Verdot contribuisce alla sua vivacità, oltre che donare note speziate.

L'annata 2019 ha presentato dei contrasti climatici intensi, ma in generale la giudichiamo molto buona. Dopo un inverno piovoso, la primavera è partita calda e secca, per poi precipitare in un maggio di pioggia e temperature basse, con ritardo in tutte le fasi successive delle viti. L’estate ha avuto picchi di grande caldo, ma senza umidità. Il periodo della vendemmia è stato più tardivo del solito, come atteso, ma sempre caratterizzato dal bel tempo. Abbiamo raccolto il Sangiovese ed il Petit Verdot il 24 settembre, il Cabernet sauvignon nei primi giorni di ottobre. L’annata ha originato un vino che, come al solito, è molto piacevole e di buona beva, piacevolmente acidulo, con intensi aromi fruttati, soprattutto di fragola e ciliegia, e profumi speziati, dove prevale il pepe nero. La grande freschezza controbilancia una struttura che non è trascurabile (è oltre 30 g/l di estratto secco) e lo rende di grande beva.

In questo vino tutto parla della vigna, dal nome (Antillo significa “luogo soleggiato”, descrizione perfetta per il nostro territorio) al disegno in etichetta, che rappresenta foglie e grappoli di vite prese da un’anfora etrusca.

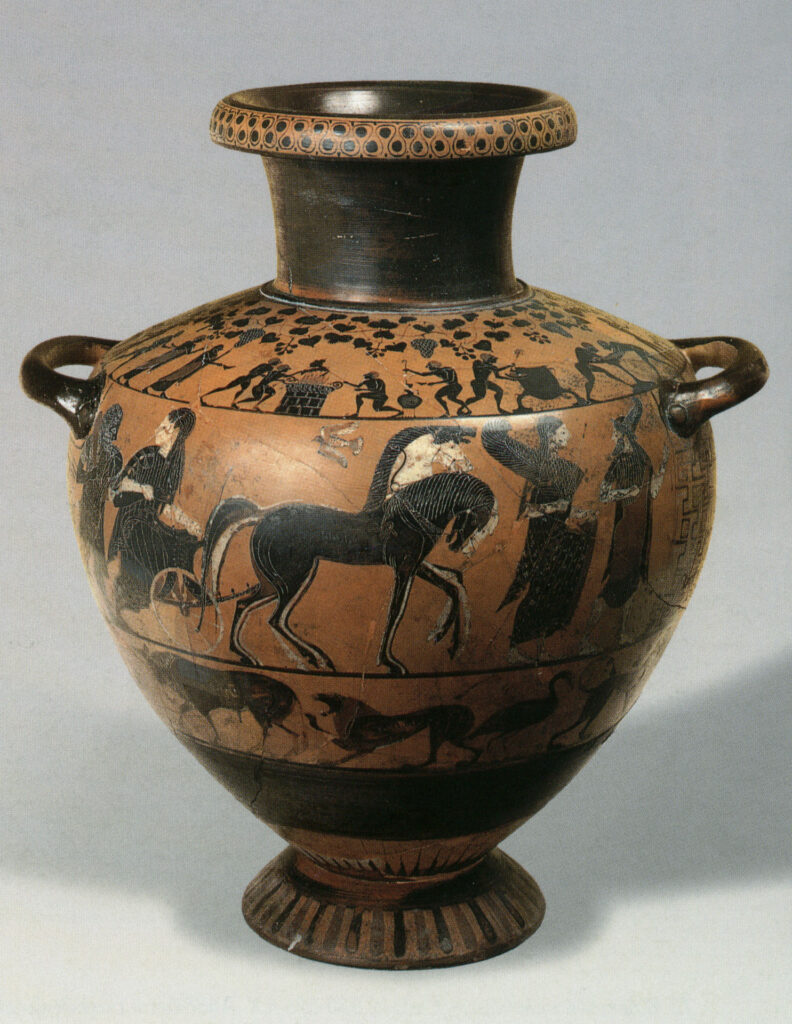

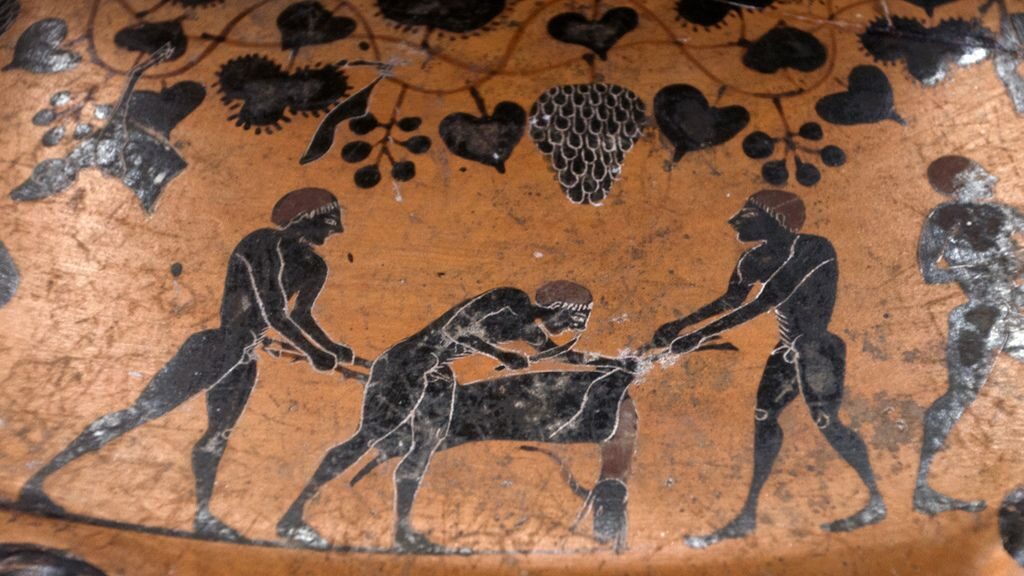

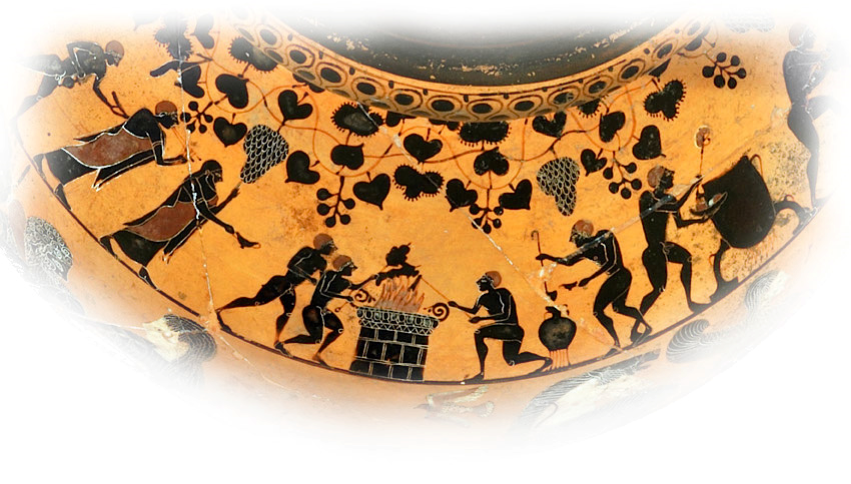

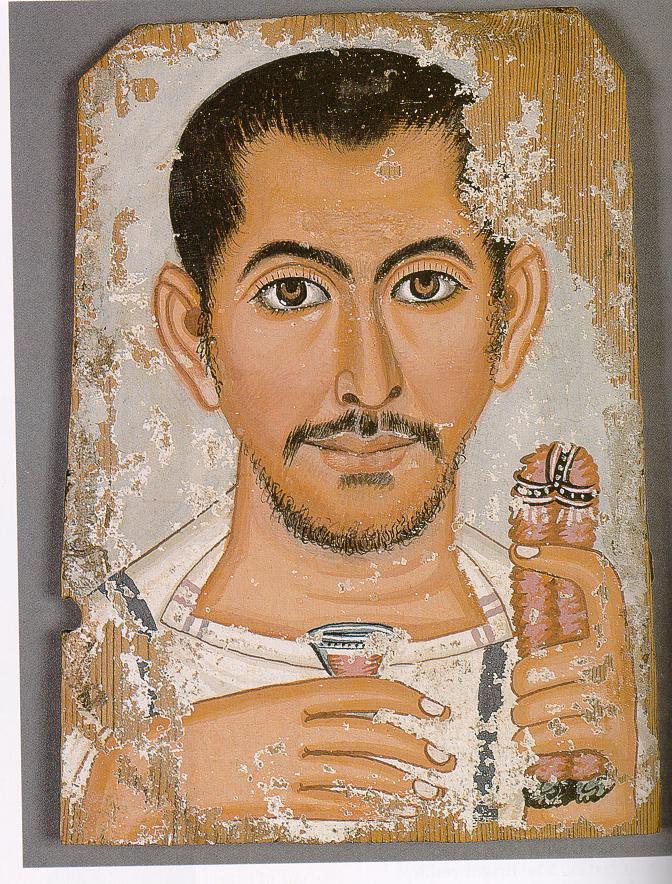

Il gioco di foglie e grappoli dell'etichetta dell'Antillo viene dalla Hydria Ricci, una famosa anfora del 530 a.C. circa, rinvenuta a Cerveteri e conservata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Ricci è il nome dell'archeologo che l'ha rinvenuta. Cos'è una hydria? Con questo nome si indica la particolare forma d'anfora che era usata nei banchetti antichi per contenere l'acqua. Da qui era attinta e mescolata al vino, prima del consumo.

Sulla spalla, a girare tutt'intorno, c'è l'intreccio di tralci di vite e di edera, da cui ho elaborato l'etichetta dell'Antillo. La vite e l'edera sono i due simboli di Dioniso. Vedete le foglie che sono diverse? Quelle dell'edera sembrano il segno picche delle carte, quella della vite sono trilobate e con dei puntini sui margini, forse per simulare il seghettamento. Si riconoscono bene i grappoli di uva dai frutti a bacche dell'edera.

Sotto quest'intreccio si vede una sequenza di azioni molto animate di personaggi che preparano e svolgono sacrifici animali, che poi cuociono, ed attingono il vino da anfore. Un personaggio barbuto (a sinistra, nel particolare dell'anfora qui sotto) regge in mano il kantharos, coppa a due manici usata per il vino e simbolo di Dioniso. Con l'altra mano indica un grande grappolo che sta sopra di lui .

Sembra che questa scena complessa celebri l'introduzione all'umanità della coltivazione della vite, con i sacrifici necessari per garantirsi un buon raccolto. Il personaggio importante potrebbe essere lo stesso Dioniso oppure Icario, il primo uomo (secondo i miti greci) a ricevere dal dio l'insegnamento della viticultura, oppure Maleas, il timoniere di quel mito in cui si racconta di quando gli etruschi rapirono il dio del vino (che ho raccontato qui). Sul corpo dell'anfora ci sono scene mitologiche che si ricollegano alle storie di Eracle ed Achille.

Non mi dilungo: se volete conoscere nel dettaglio queste belle storie ed i loro simbolismi, vi rimando a questo breve filmato dove il direttore del museo di Villa Giulia racconta tutto questo in modo molto chiaro.

https://youtu.be/g9LFjG4En2M

Attilio Scienza racconta la storia della varietà

Terzo appuntamento del ciclo L&L: Liber&Lectio, una serie di incontri dove esperti e studiosi approfondiscono argomenti di grande attualità, ma che hanno radici antiche, prendendo spunto dalla presentazione dei loro recenti lavori.

Attilio Scienza (Università degli studi di Milano) e Serena Imazio (esperta in Biologia molecolare) affronteranno l'affascinante tema delle ORIGINI DEL VINO. Con la presentazione del libro “La stirpe del vino. Nobili ascendenze e incroci bastardi dei vini più amati” verrà ricostruita per la prima volta la famiglia del vino: muovendosi fra analisi del DNA, archeologia, antropologia, mito e letteratura, raccontando l'origine e la storia dei grandi vitigni. Che è anche la storia dei territori in cui sono nati o hanno trovato casa, e la storia degli uomini che alla vite hanno dedicato la loro vita.

IL LIBRO DI ATTILIO SCIENZA E SERENA IMAZIO: LA STIRPE DEL VINO. NOBILI ASCENDENZE E INCROCI BASTARDI DEI VINI PIU' AMATI.

In principio fu il Pinot: capriccioso, poco produttivo, instabile nel colore, eppure capace di regalare vini così eleganti e profumati che generazioni di uomini, innamorati del suo succo, lo hanno curato e diffuso. E il Pinot li ha ripagati: mutevole per natura, ha dato origine al Pinot bianco e al Pinot grigio; incrociandosi, ha generato lo Chardonnay e forse il Traminer, dal quale derivano il Cabernet Sauvignon e il Merlot. In Italia ha per nipoti Marzemino, Lagrein e Refosco. La sua storia è esemplare: oggi in Europa si contano circa diecimila vitigni, diversissimi fra loro, che discendono però da pochi avi fondatori. L'analisi genetica ha rivelato insospettabili storie di incroci, scambi e migrazioni - come la probabile origine meridionale del Sangiovese -, che vanno a intrecciarsi con racconti di conquiste, viaggi ed esplorazioni. Furono i mercanti a introdurre vitigni esotici, come moscati e malvasie, e gli uomini che si allontanavano dalla loro terra a portare con sé le proprie radici sotto forma di piante, andando a contaminare il patrimonio locale, fino a creare nuove varietà.

INTERVENTI

Remo Pedon, Presidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Danilo Gasparini, presidente del Consiglio Scientifico della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Attilio Scienza, Università degli studi di Milano

Serena Imazio, esperta in Biologia molecolare

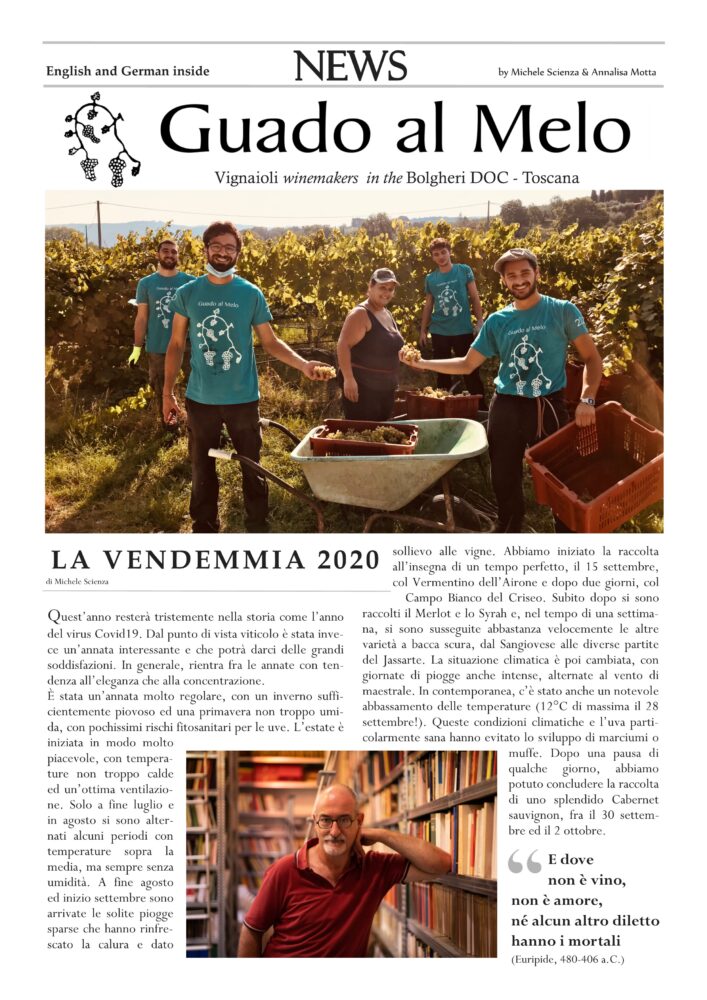

5 grappoli di Bibenda all'Atis 2017

Grazie mille allo staff della guida Bibenda che assegna anch'essa il massimo riconoscimento al nostro Atis 2017, il Bolgheri Superiore DOC.

Grazie a chi ci ha visitato, nuovi orari

Con la fine di ottobre finisce anche la nostra apertura stagionale.

Michele, io, Katrin e Jadranka ringraziamo chi ci ha visitato in questi mesi.

Abbiamo degustato insieme i nostri vini, avete visto dove e come lavoriamo, esplorato la storia e cultura del vino nel nostro piccolo museo. Vi abbiamo raccontato di Bolgheri, di vignaioli Etruschi, di viti selvatiche rese domestiche, di tecniche artigianali e cura della vigna, di co-fermentazioni, di vigne moderne e pre-fillosseriche, di innovazione sostenibile e tanto altro. Per noi è stato un grande piacere.

Da ora in poi sono possibili ancora tour guidati con degustazione, esclusivamente su prenotazione, oltre che la possibilità di acquistare il vino in orario di ufficio (o con spedizione a casa).

Naturalmente, tutto questo sarà possibile salvo nuove limitazioni legate al Covid-19.

Minicorso on line sulla Toscana (e Guado al Melo) con ASPI e Paolo Porfidio

Viticoltura e migrazione: fra insetti pestiferi e voglia di riscatto.

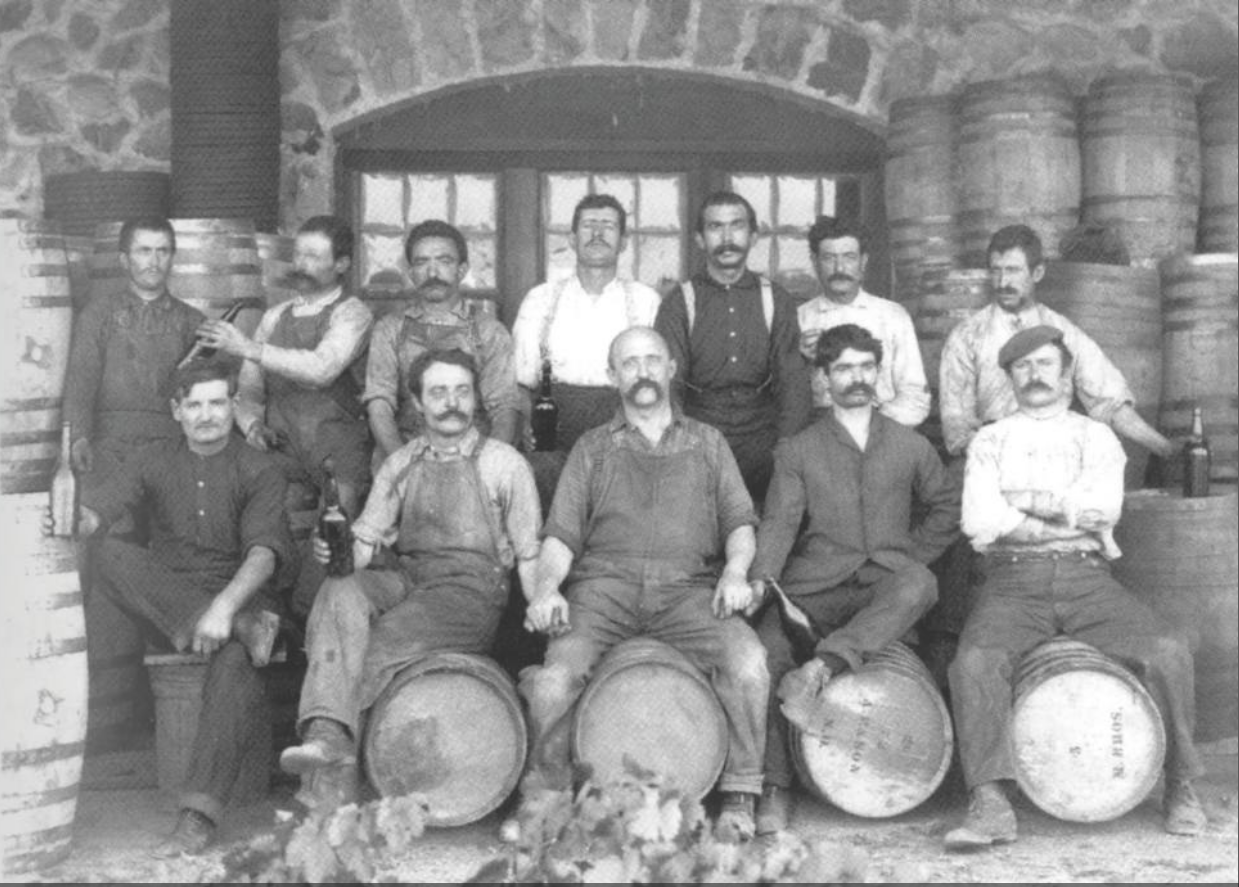

Mi sono imbattuta per la prima volta nel legame fra viticoltura e migrazione quando ho studiato il tema della fillossera e ne ero stata affascinata. Mi ero ripromessa di fare degli approfondimenti ed eccovi un primo risultato.

La viticoltura o meglio le crisi viticole, come quella scatenata dalla fillossera, sono state una causa importante di migrazione. In effetti, questo insettino ha fatto danni incredibili, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. Devastò letteralmente le vigne d'Europa e la crisi economica che ne derivò fu una delle cause che spinsero milioni di europei a migrare altrove. In Italia colpì verso la fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, con la devastazione di intere regioni viticole. Tutta la nostra viticoltura ne uscì profondamente trasformata, al punto che si parla di una viticoltura pre e post fillosserica. Alcuni territori ce la fecero a ripartire, alcuni più velocemente, altri più lentamente. Altri non ce la fecero proprio o, comunque, non sono più riusciti a tornare alle produzioni vinicole precedenti.

Ho scoperto, però, che la viticoltura non è stata solo una causa ma spesso anche motivo di riscatto per chi migrava. I tanti vignaioli che furono costretti a partire dall'Italia, a causa della fillossera o per tanti altri motivi, hanno portato con sé un enorme baglio di conoscenze e professionalità che spesso sono tornati loro utili nei luoghi di destinazione. In alcuni paesi di arrivo, i nostri migranti hanno contribuito a gettare le basi di un settore economico che, in alcuni casi, è diventato anche molto importante.

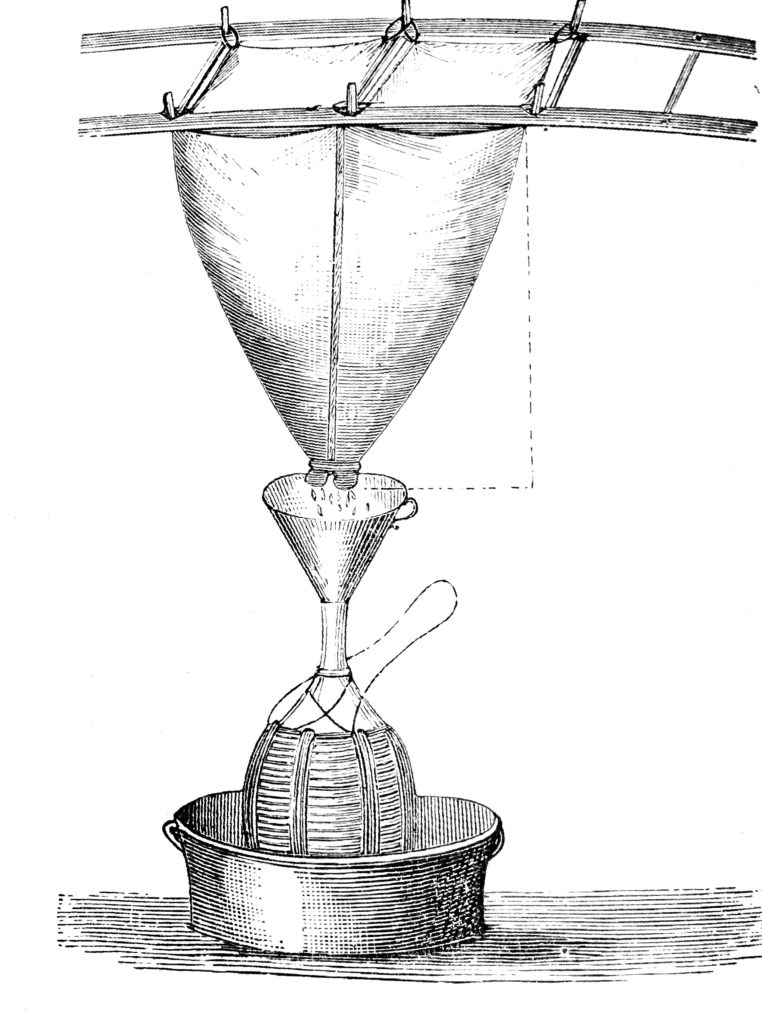

I vignaioli hanno portato con sé conoscenze, hanno modellato i paesaggi ed introdotto a volte anche le nostre pregiate varietà di uva. Questo è avvenuto, in alcuni casi, anche illegalmente. Infatti era spesso proibito importare piante nei paesi di destinazione e questo ostacolo fu superato in diversi modi. I semi furono cuciti negli orli degli abiti, i sarmenti nascosti sotto le ampie gonne di allora. Le talee erano celate sul fondo dei bagagli, avvolte in sacchi di iuta ed infilate dentro alle patate per non farle seccare. C'è chi ha pensato di costruire, coi sarmenti della vite, gabbie per i polli, contando sul fatto che i doganieri si sarebbero concentrati sul contenuto e non sul contenitore.

Le storie di emigrazione viticola sono tantissime. Molte di quelle che racconto le ho trovate negli articoli e nei libri di Flavia Cristaldi e degli altri autori, citati in fondo, che vi invito a leggere per intero. Alcune delle storie che riporto sono grandiose, altre piccole, alcune sono continuate nel tempo, altre sono finite purtroppo presto.

Iniziamo però a capire perché partirono.

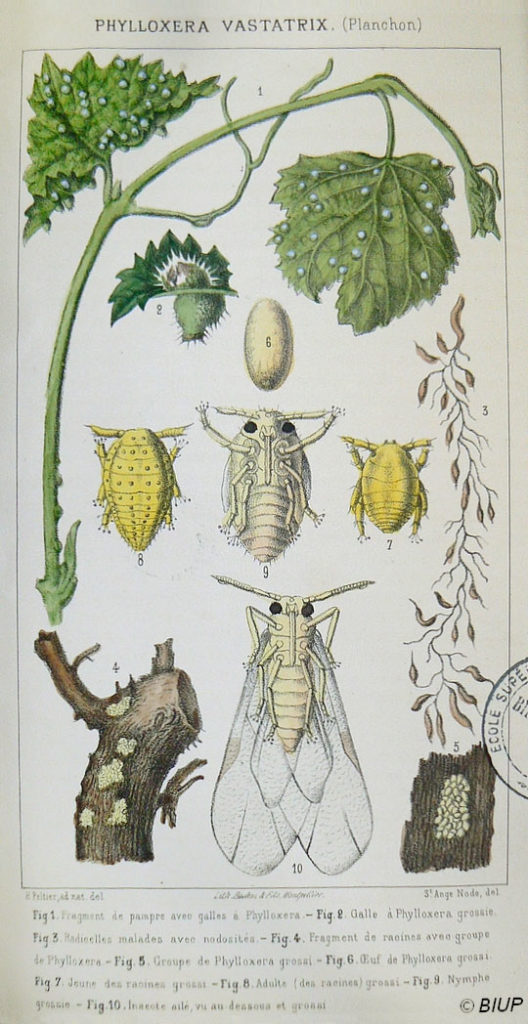

L’insetto che sconvolse la vita di migliaia di vignaioli

Le malattie e le avversità agricole hanno segnato spesso la storia dell’umanità. Nei secoli hanno causato carestie, morti, crolli di imperi, migrazioni di massa... Questo articolo di Silvia Kuna Ballero ne fa un elenco significativo: “Le malattie delle piante che hanno scritto la storia umana”.

Le malattie e le avversità agricole hanno segnato spesso la storia dell’umanità. Nei secoli hanno causato carestie, morti, crolli di imperi, migrazioni di massa... Questo articolo di Silvia Kuna Ballero ne fa un elenco significativo: “Le malattie delle piante che hanno scritto la storia umana”.

Nell’Ottocento, i traffici di merci e persone si erano intensificati come non mai. Tutti questi movimenti portarono ad una notevole circolazione di fitopatologie, con conseguenze a volte devastanti. L’esempio più eclatante è stata la grande carestia irlandese, causata dalla peronospora della patata, oltre che dalle scellerate politiche inglesi. Morirono oltre un milione di persone e almeno due milioni dovettero migrare altrove.

La vita dei contadini italiani dell’Ottocento e dell'inizio del Novecento già non era rose e fiori: spesso e volentieri era al limite della sopravvivenza. Bastava poco per sbilanciare questo fragile equilibrio, portando intere famiglie alla disperazione: l'arrivo di un'alluvione, di una siccità prolungata, malattie che colpivano piante o animali, ... L'arrivo di nuove e devastanti malattie della vite diede il colpo di grazia a molte di queste esistenze precarie.

Il primo problema della viticoltura ci fu intorno a metà Ottocento, causato dell’oidio, una malattia fungina arrivata dall’America. Causò danni economici ed alcune migrazioni, ma la soluzione fu trovata abbastanza rapidamente, grazie allo zolfo. La fillossera arrivò più tardi, nella seconda metà del secolo, e fu la causa principale della distruzione delle vigne e di migrazioni di massa. Potete trovare i miei approfondimenti sull'argomento qui, qui, qui, qui e qui, dove racconto come venne scoperta la malattia, le difficoltà, le polemiche e la difficile strada per trovare una soluzione.

In breve, questo parassita attacca principalmente le radici e porta alla morte la vite europea (Vitis vinifera L.). Devastò prima la Francia, poi tutto il continente europeo ed il resto del mondo, ovunque (o quasi) ci fosse una vigna. Ci vollero circa trent’anni per capire come risolvere il problema e molti altri per uscirne. La soluzione venne dall’idea geniale di innestare la pregiata vite europea su radici di vite americana, naturalmente resistente al parassita.

Questo però significò ripiantare da capo tutte le vigne, con interventi economoci importanti, con la perdita irrecuperabile di viti centenarie e di chissà quante varietà antiche minori. Molti vignaioli non ce la fecero a reggere la crisi. Molti non ebbero neppure la possibilità economica di ricostruire le proprie vigne. Ci fu chi si trasferì nelle città, andando ad infoltire il proletariato urbano. Altri dovettero migrare più lontano.

Ho cercato dei dati complessivi sulle implicazioni della fillossera sulla migrazione italiana ma, per ora, ho trovato solo storie di singoli territori.

La crisi della fillossera colpì duramente anche perchè nel XIX sec. la viticoltura in Europa si era espansa come non mai. Stava diventando, in modo sempre più diffuso, un settore economico importante. L'arrivo stesso della fillossera in Francia, la prima nazione a subire l'invasione del parassita, spinse altri territori ad incrementare le proprie vigne per sfruttare il momento di crisi del vino francese. Ad esempio, in Puglia ed in Sicilia ci fu una vera e propria corsa all'impianto, con l'eliminazione della maggior parte del grano. L’isola di Salina, nel 1880, basava quasi tutta la sua economia sul vino, con l’esportazione di 26.000 ettolitri all'anno. Tuttavia, la fillossera arrivò inesorabilmente anche in queste terre, che ormai dipendevano quasi esclusivamente dal vino per vivere. Migliaia di persone furono gettate sul lastrico e molte furono costrette a migrare. Nel 1895 la fillossera aveva distrutto in Sicilia quasi centomila ettari di vigneto. Nel 1904 risulteranno distrutti altri 230 mila ettari, che verranno riconvertiti per buona parte a colture granifere. Le isole Eolie furono praticamente spopolate: dal 1891 al 1914 si conta che partirono quasi diecimila persone.

I fenomeni di spopolamento sono sicuramente più eclatanti in territorio isolati, come isole o vallate. Un esempio più vicino a noi è rappresentato dall’isola d’Elba. Nell’Ottocento il vino era uno dei settori trainanti dell’economia locale. L’oidio causò una prima crisi ed un'ondata migratoria fra il 1850 e il 1860. Negli anni '70 la produzione vinicola non si era solo ripresa, ma aveva anche superato quella precedente. Negli anni ’90 però la fillossera fece stragi, costringendo ad una partenza di massa della popolazione, soprattutto verso l’Australia ed il Sud America. La viticoltura, più tardi, ripartì di nuovo, ma non è più riuscita a tornare ai tempi d’oro d’allora.

Per quanto riguarda il nostro territorio, l'attuale Bolgheri DOC, Mauro Agnoletti (Università di Firenze) cita la fillossera fra le principali cause che portarono all'arresto e alla progressiva diminuzione della viticoltura a Castagneto e Bolgheri nel corso del primo Novecento, dopo il boom ottocentesco. In questo periodo la campagna verrà dedicata sempre più all'orto-frutta, ai cereali e soprattutto all'olivo, che si diffuse allora in monocultura in tutta la provincia di Livorno, con un incremento del 300%. Le vigne torneranno a crescere solo dagli anni '60, ancor di più negli anni '80 -'90 e negli ultimi decenni.

Abbiamo capito perché molti vignaioli partirono. Vediamo ora alcune storie di dove sono andati.

Trentini in Bosnia, fra vino e religione.

La migrazione in Bosnia è poco conosciuta anche perchè di piccola entità. Il Trentino, all'epoca ancora sotto l'Impero Austro-ungarico, fu devastato dalla fillossera e dalle malattie del baco da seta. A peggiorare la situazione ci furono due alluvioni, nel 1882 e nel 1883. Moltissimi contadini partirono per le Americhe, ma una parte di questa migrazione fu indirizzata dalle autorità austriache verso l'attuale Bosnia Erzegovina, appena entrata a far parte dell'Impero (nel 1878), dopo che era stata dominio turco. Era una strategia etnica: volevano creare insediamenti cattolici in aree fino ad allora musulmane. Così, fra il 1874 e il 1914, alcune famiglie trentine della Valsugana e della Valle dell’Adige furono spinte verso i Balcani.

I Trentini ebbero la possibilità di scegliersi le zone più adatte alle loro necessità, con l'invio di esploratori (Augusto Parotto di Villa Agnedo, Giuseppe Martinelli di Aldeno e Domenico Clazzer di Roncegno). Trovarono terreni adatti alla viticoltura e al granoturco vicino a Mahovljani. Qui avviarono una fiorente attività viticola, che divenne famosa nella regione.

Purtroppo la piccola avventura finì male. Nel 1934 giunse anche lì la fillossera e distrusse tutto quello che era stato realizzato. I vignaioli non ce la fecero a ricominciare e furono costretti a cercarsi altri lavori. Molti se ne andarono, per tornare in quella che era diventata nel frattempo la loro nuova patria, l'Italia. Il governo fascista indirizzò molti di essi verso le nuove terre della bonifica in Lazio, dove ricominciarono col lavoro inscritto nel loro DNA: piantare viti.

Napoletani, siciliani (e polli) in Nord d’Africa

In Nord Africa anticamente c’era stata la viticoltura, sviluppata dai Romani. Era poi praticamente sparita per via dei divieti islamici al consumo di vino. Vi fu riportata dai francesi, che la espansero soprattutto dopo la crisi della fillossera in patria. In Algeria, diverse di queste vigne furono affidate agli esperti migranti napoletani.

In Nord Africa anticamente c’era stata la viticoltura, sviluppata dai Romani. Era poi praticamente sparita per via dei divieti islamici al consumo di vino. Vi fu riportata dai francesi, che la espansero soprattutto dopo la crisi della fillossera in patria. In Algeria, diverse di queste vigne furono affidate agli esperti migranti napoletani.

In Tunisia arrivarono invece i siciliani, molti da Pantelleria (nella foto), distante solo 70 Km. I Francesi avevano imposto il divieto d’importare vitigni stranieri, ma i siciliani non ne vollero sapere di coltivare altro che le varietà della loro tradizione. Le importarono illegalmente, ingannando i gendarmi usando i tralci di vite per realizzare gabbie per i polli. Portarono soprattutto lo Zibibbo e crearono un’ampia zona viticola nel nord della Tunisia, dove il paesaggio fu modellato come un piccolo pezzo di Sicilia. Uno dei centri più prosperi fu quello di Bou-Ficha, dove le brezze marine stemperavano il terribile caldo africano. Le vigne erano fatte di viti ad alberello, spesso dentro le buche per proteggerle dal vento e dal caldo. Sui terreni scoscesi realizzarono terrazzamenti con muretti a secco, diffondendo nella regione questa nostra cultura millenaria. Nel 1964, pochi anni dopo l’indipendenza della Tunisia (avvenuta nel 1956), il governo decise di nazionalizzare le terre degli stranieri, costringendo gli immigrati ad andarsene. Molti italiani partirono per la Francia, diversi tornarono in patria dove ricominciarono a fare viticoltura, soprattutto nell’Agro Pontino.

La colonizzazione italiana della Libia non è qualcosa di onorevole da ricordare. Comunque, convinse alcuni disperati a partire per cercare fortuna altrove. Nel 1932, ogni podere da affidare ad un colono, nella Cirenaica e in Tripolitania, comprendeva anche 2 ettari di vigneto. Furono portati diversi vitigni del sud e delle isole, come il Catarratto, l’Inzolia, il Nerello ed il Bombino. Tutto finì con l’abbandono delle colonie.

Piemontesi in Sudafrica.

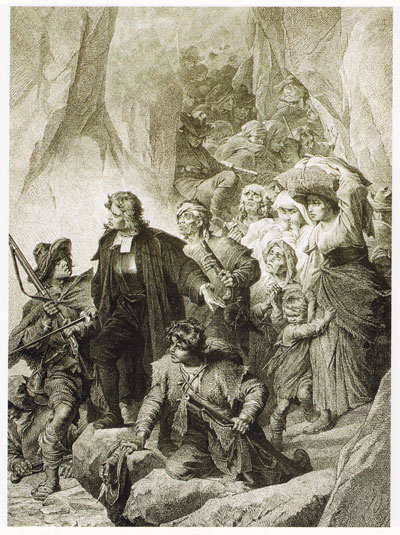

Questa storia è forse la meno conosciuta e la più antica fra quelle che racconto. Riguarda la viticoltura in Sud Africa, che era iniziata a metà del Seicento con la colonizzazione olandese, con risultati non proprio esaltanti. Ad un certo punto, però, lo sviluppo vinicolo della colonia trasse vantaggio da un importante evento politico che sconquassò l'Europa. Il 18 ottobre 1685 il re francese Luigi XIV revocò l’Editto di Nantes, proibendo il culto evangelico in Francia e scatenando persecuzioni ed esodi di massa. Luigi spinse in questa direzione anche il vicino Duca Vittorio Amedeo di Savoia, andando a colpire soprattutto la comunità valdese del Piemonte.

Le valli piemontesi divennero luoghi di massacri e persecuzioni. I fuggitivi, con gli ugonotti francesi, cercarono rifugio in zone di Europa più tolleranti, fra cui i Paesi Bassi. Il governo olandese cercò però di ridurre il numero dei profughi sul proprio territorio dirottandoli verso la colonia sudafricana. Avevano anche capito il valore del patrimonio di conoscenze che quei contadini portavano con sé. Simon van Der Stel, Governatore dell'epoca della colonia, scriveva al Consiglio Olandese:«Riteniamo di incontrare tra i rifugiati francesi e piemontesi che verranno, uomini esperti nella coltivazione della vite e dell’ulivo, che istruiranno i vecchi coloni che ignorano del tutto questa coltura».

Molti si rifiutarono di partire. Aspettarono in Germania il cambiamento politico e fecero ritorno nelle loro valli. Altri invece partirono per il Sudafrica, mescolati agli Ugonotti. L’arrivo dei francesi e dei piemontesi fece cambiare il passo allo sviluppo viticolo della colonia. Furono concentrati nella valle del Drakenstein e nei pressi di Stellenbosch. Gli furono date in concessione fattorie e terreni, in un programma organizzato di espansione agricola. Poi, se ne perdono le tracce, perché furono costretti ad assimilarsi alla cultura locale, obbligati anche a cambiare cognome: Botta divenne Botha, Lombardo divenne Lombard o Luumbard, Jourdan divenne Jordaan o Jordan, ecc.

Secoli più tardi, altri italiani arriveranno con le migrazioni dell’Otto-Novecento. Non saranno molti, ma alcuni saranno decisivi per le trasformazioni del vino sudafricano. Il piemontese Michele Angiolo Zoccola arrivò a Johannesburg dall’Inghilterra nel 1888, come immigrato di successo. Acquistò il Gran National Hotel e una fattoria di 1600 ettari, che chiamò Lombardy Estate (oggi Wynberg). Fu il primo a impiantare viti nel Transvaal, che fino ad allora era ritenuto inadatto, con grandi risultati.

Il toscano Francesco Eschini, originario di Pontremoli, arrivò a Città del Capo dall’Argentina, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Iniziò con la gestione di una pensione e capì che nella produzione sudafricana di allora mancava un vino semplice, da pasto. Iniziò la produzione in collaborazione con un possidente locale, poi creò la sua azienda, Bellville Winery, influenzando con le sue scelte la produzione nazionale, che in quel momento si stava trasformando dopo le distruzioni della fillossera.

Più recentemente, l’enologo friulano Giorgio della Cia si trasferì negli anni '70 del Novecento ed introdusse i tagli bordolesi ed i lunghi invecchiamenti, contribuendo ancora una volta alla trasformazione della produzione vinicola del Sudafrica.

Vignaioli e platani italiani in Brasile

A fine Ottocento il governo brasiliano, con la fine della schiavitù, cercò di attirare emigranti europei per far avanzare la colonizzazione del paese. La ricerca si basò su principi di scelta razzista: non riuscendo ad attirare più di tanto gli immigrati nord europei, ripiegarono sul nord Italia. Furono mandati emissari nelle valli lombarde, trentine e venete con la promessa di un viaggio pagato e terre che si sarebbero potute riscattare dopo pochi anni.

Molti dei nostri immigrati contadini si stanziarono nel sud del Brasile, dove, con poco o nulla, iniziariano ad impiantare le vigne ed altre coltivazioni. All’inizio producevano in situazioni veramente estreme: c’era chi vinificava nelle vasche da bagno. Nello Stato del Rio Grande do Sul nacquero villaggi con toponimi italiani, come Nova Bassano, Nova Brescia, Nova Milano, Nova Roma do Sul, São João do Põlesine, Vale Vêneto, ecc. Poi furono costretti a cambiarli con nomi più brasiliani.

L’inizio fu difficile e, oltre tutto, anche qui la fillossera arrivò e distrusse le nuove vigne appena fatte ma questo non bloccò i vignaioli. Con l’introduzione della vite innestata, si riuscì a superare questo problema e le vigne poterono prosperare. La viticoltura fu anche estesa anche ad altre zone, come allo Stato di Santa Catarina e nella valle del São Françisco. Col tempo questa produzione, inizialmente molto povera, si affinò, furono importati strumenti e macchinari dall’Italia, le vigne si ingrandirono. Sono poi arrivati enologi e tecnici italiani, … Viceversa i giovani del luogo sono venuti a studiare in Italia, come il caso dei discendenti di immigrati trentini, che hanno mandato i figli a studiare alla scuola enologica di San Michele all’Adige.

Molti di questi immigrati arrivavano dal Nord Italia, per cui realizzarono le vigne col sistema delle loro cultura viticola, soprattutto basata sui tutori vivi, cioè la vite alberata (la vite "maritata" all'albero di antica tradizione etrusca e romana, vedete qui), sistemi a pergola e a tendone. Non usarono però alberi autoctoni e, come sostegni per la vite, fecero venire dall’Italia i platani (Platanus acerifoglia L.), essenza che non era presente in Brasile. Ancora oggi, in certe zone vinicole brasiliane, si possono vedere filari di vecchi platani che affiancano le vigne moderne (nella foto, la Vale dos Vinhedos). Sono i resti viventi di questa vecchia migrazione di uomini e piante.

I Rey del Vino veneti in Argentina.

La dinamica iniziale fu simile al Brasile, ma il governo argentino cercò subito gli immigrati italiani e spagnoli, perché voleva mantenere affinità culturale per i nuovi arrivati. I viticoltori italiani, soprattutto di origine veneta, si stabilirono inizialmente nella provincia centro-occidentale di Mendoza. Grazie a loro la produzione di vino diventerà uno dei pilastri economici della regione. Due veneti, in particolare, Antonio Tomba e Giovanni Giol, partirono dal niente e crearono aziende vinicole così grandi ed importanti da venire proclamati dai presidenti argentini "Rey del Vino", Re del Vino.

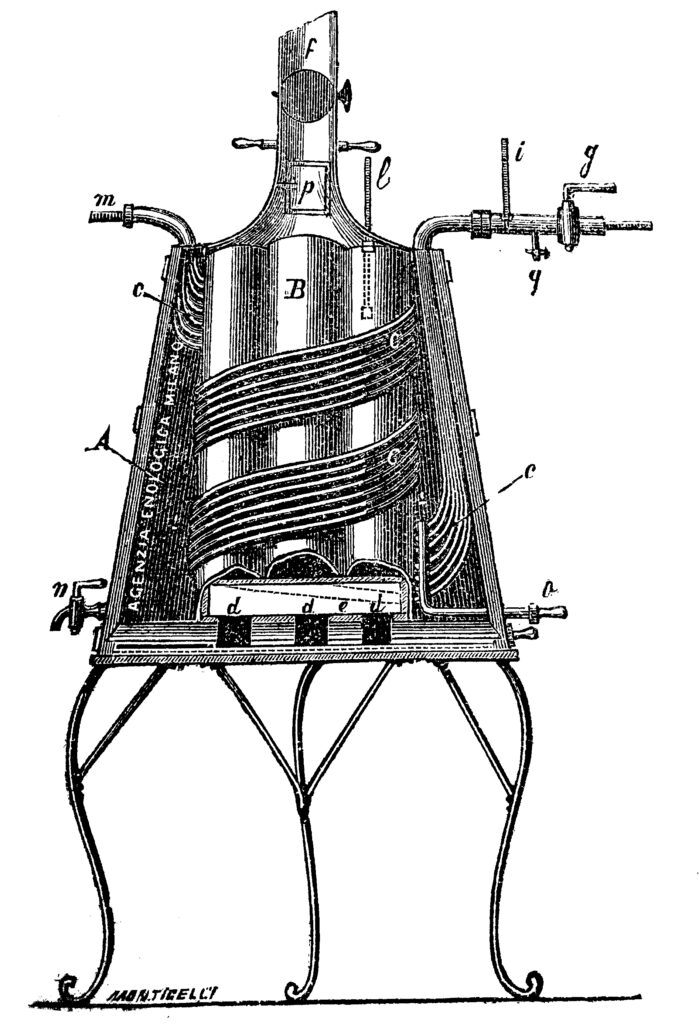

Antonio Tomba era di Valdagno (Vicenza). A 17 anni era scappato di casa e si era unito ai garibaldini. Arrivò in Argentina nel 1873 e, dopo essersi arrangiato con diversi lavori a Buenos Aires, si spostò nella provincia di Mendoza e qui aprì un emporio. L’attività commerciale ebbe successo, sposò una ragazza che era figlia di proprietari terrieri ed iniziò a piantare vigne. Creò così la sua Bodega (azienda viti-vinicola) che a fine secolo era la più grande d’America. Fece scalpore il suo “vinodotto”, un sistema di tubi e pompe che dalla cantina portava il vino direttamente alla stazione ferroviaria, per riempire le cisterne sui vagoni. Nel 1899, a cinquant'anni ed ormai malato, volle tornare a casa, ma morì sul transatlantico, in mezzo all'oceano.

Antonio Tomba era di Valdagno (Vicenza). A 17 anni era scappato di casa e si era unito ai garibaldini. Arrivò in Argentina nel 1873 e, dopo essersi arrangiato con diversi lavori a Buenos Aires, si spostò nella provincia di Mendoza e qui aprì un emporio. L’attività commerciale ebbe successo, sposò una ragazza che era figlia di proprietari terrieri ed iniziò a piantare vigne. Creò così la sua Bodega (azienda viti-vinicola) che a fine secolo era la più grande d’America. Fece scalpore il suo “vinodotto”, un sistema di tubi e pompe che dalla cantina portava il vino direttamente alla stazione ferroviaria, per riempire le cisterne sui vagoni. Nel 1899, a cinquant'anni ed ormai malato, volle tornare a casa, ma morì sul transatlantico, in mezzo all'oceano.

Giovanni Giol era partito per l’Argentina senza niente a vent’anni, nel 1886. Anche lui arrivò a Buenos Aires e cercò di arrangiarsi. Poi iniziò a seguire la costruzione delle linee ferroviarie verso l’interno del paese, vendendo vino ai lavoratori italiani, con la damigiana caricata su una carriola. Gli affari andarono bene e nel 1887 poté affittare una vigna a Mendoza e iniziò a produrre il vino da sé. L’attività crebbe, nacque la sua prima Bodega, che poi crebbe ancora. Ad inizio ‘900 Giovanni Giol aveva un impero di 750 ha di vigne, oltre il vino che comperava. Nel 1912, giunto alla mezza età, volle tornare a casa e lo fece da immigrato di successo. Poté comperare vaste proprietà nella sua terra natia e continuò la sua attività di produttore di vino.

Questi sono solo i due esempi più folgoranti dei molti migranti italiani che contribuirono a fare della provincia di Mendoza una piccola eden dorata del vino. A metà ottocento la provincia contava circa 500 ettari di vigne, all'inizio del Novecento erano diventati oltre dodicimila, negli anni ’30 oltre trentamila. Il successo diede un po' alla testa: ad inizio Novecento, il municipio acquistò i cancelli per il parco cittadino a Parigi, uguali a quelli di Versailles. Il noto agronomo italiano Dalmasso, in visita in Argentina in quegli anni, scrisse: “Parlare di bodegas grandiose non è davvero esagerato. Là veramente, più che grandioso, si può dire che tutto è colossale”.

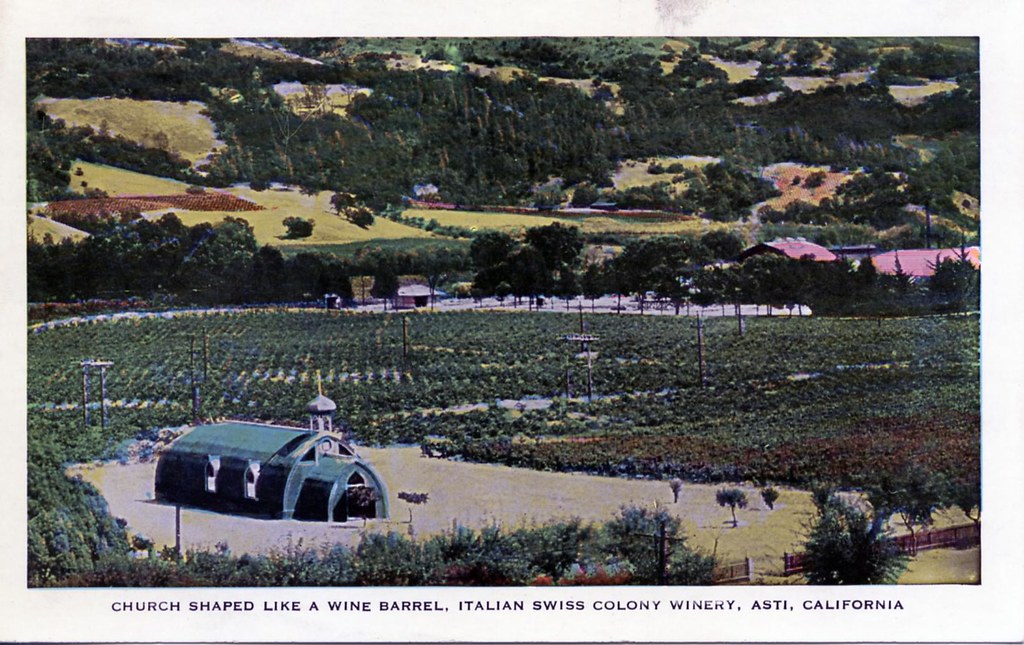

Il sogno americano in una botte di vino.