“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Gandhi)

Veniamo da una famiglia di vignaioli e l’approccio sostenibile è nato con l’azienda stessa. Da sempre aderiamo al sistema di viticoltura integrata. Nel 2009 abbiamo aderito alla prima certificazione italiana di sostenibilità, chiamata Magis. Dal 2022 è nato lo standard unico nazionale di sostenibilità, la certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) a cui aderiamo oggi.

Ma cosa significa tutto questo?

Fare vino sostenibile significa, in poche parole, lavorare bene ora cercando di preservare le risorse per le generazioni future.

L’idea che le attività umane potessero influenzare negativamente l’ambiente è antica. È stato però negli anni ’60 del Novecento che l’industrializzazione irresponsabile delle campagne ha portato alla nascita di una coscienza ambientalista.

Nacque allora l’idea che era possibile far nascere con la ricerca una nuova agricoltura, capace di rispondere alle esigenze umane, ma più rispettosa per l’ambiente e la salute. Nacque quindi la viticoltura (agricoltura) integrata. La ricerca ha permesso nel tempo un’evoluzione continua delle pratiche, per rendere sempre più basso l’impatto sull’ambiente e sulla salute.

Negli anni ’90 ci fu un salto importante. Nacque il concetto più ampio di sostenibilità agricola, unendo alle pratiche agricole rispettose dell’ambiente anche il concetto dell’economicità della produzione e il rispetto dall’ambito sociale.

Ecco alcuni termini chiave e le nostre scelte:

È l’ambito della sostenibilità che comprende i metodi di lavoro nella gestione della vigna. Si tratta di un sistema che si è evoluto nel tempo, regolamentato dalla Regione, che ammette solo le migliori pratiche, prese dalla tradizione e dalle migliori innovazioni, che abbiano dimostrato l’effettiva efficacia e il più basso impatto ambientale. Bisogna privilegiare sistemi di lotta biologica e di prevenzione. Qualunque intervento deve essere fatto in modo mirato e differenziato: solo dove serve, quando serve e in modo diverso a seconda delle necessità di ogni micro-zona, introducendo sistemi accurati di sorveglianza. Alcune pratiche basilari di viticoltura integrata sono ormai obbligatorie per tutte le aziende viti-vinicole italiane, ma l’adesione completa a questi principi è su base volontaria.

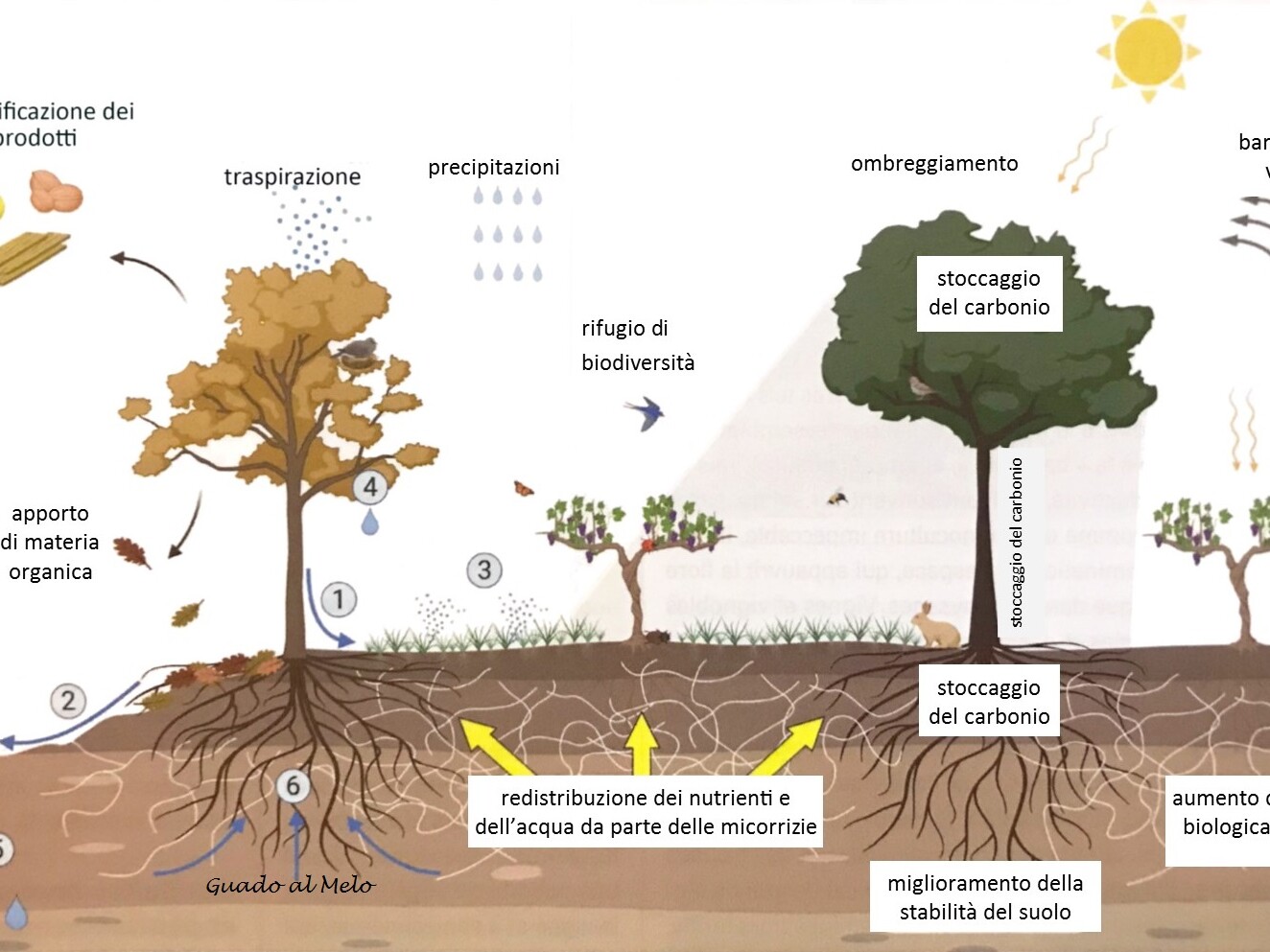

Il grande salto di qualità che ha portato alla nascita della viticoltura integrata è dipeso soprattutto dal grande sviluppo dagli anni ’50 in poi delle conoscenze sulla biologia delle piante e degli organismi patogeni. In particolare, è nata l’ecologia, la scienza che studia i meccanismi di interazione fra le popolazioni animali e vegetali che vivono un certo ambiente. Gli studi hanno evidenziato sempre più l’importanza della gestione della vigna come un ecosistema complesso, un sistema ecologico integrato dove i vari attori intervengono in modo sostanziale nel ciclo dei nutrienti, nell’implementare la qualità del suolo, nel contenimento di parassiti e malattie.

La biodiversità nella vigna ha valore non solo ambientale ma anche agronomico. La ricchezza di flora nella vigna e nei suoi dintorni favorisce la frequentazione del vigneto di micro-fauna utile al contenimento di alcuni parassiti della vite. I microorganismi del suolo (batteri, funghi, micorrize, …) degradano la sostanza organica e mettono a disposizione gli elementi minerali alle radici delle piante. I lombrichi modificano per digestione le comunità di batteri e protozoi del suolo ed operano una selezione positiva sui funghi, migliorano la disponibilità di acqua e di ossigeno lungo il profilo, favoriscono la crescita della flora e le sviluppo di microorganismi agonisti degli aggressori delle radici della vite.

La qualità del suolo è fondamentale per la vitalità e salute delle viti. La gestione intensiva dei vigneti si è rivelata controproducente perché ne peggiora sempre più le caratteristiche e richiede quindi input umani sempre maggiori. Viceversa una copertura ben gestita e un alto indice di biodiversità migliorano nel tempo l’equilibrio della vigna. Interventi a basso impatto tutelano il suolo evitandone il compattamento e l’accumulo di inquinanti nel terreno.

La gestione sostenibile fa sì che la vigna presenti un impatto un ridotto sul paesaggio. Le nostre vigne sono piccole e ben integrate, alternate con siepi, alberi, olivete e boschi. La gestione ecologica le rende dei “corridoi verdi” che possono essere percorsi da piccoli animali che si spostano lungo il territorio e nei boschi circostanti. Una recinzione bassa a larghe maglie protegge le nostre vigne dai cinghiali, ma permette il passaggio di piccola fauna non troppo dannosa. La cantina interrata si mimetizza nel paesaggio.

La vigna in realtà non è esigente in fatto di acqua, sempre che sia coltivata nell’ambiente adatto, con suoli che permettono l’espansione radicale come i nostri. Per gli spazi intorno e sul “tetto verde” della cantina abbiamo scelto di utilizzare specie autoctone che non richiedono irrigazione, come gli ulivi e altre essenze della macchia mediterranea. I lavori di cantina comportano in genere un alto consumo di acqua, soprattutto per la pulizia e l’igiene. Per contenerlo, abbiamo realizzato un sistema di raccolta e riciclo dell’acqua piovana, col risparmio di almeno il 40% dell’acqua dell’acquedotto. Le acquee reflue di cantina sono purificare con un biodigestore.

La cantina interrata consente un risparmiamo di almeno il 70% rispetto ad una pari cantina fuori terra. Mantiene infatti, in modo naturale, temperature ed umidità adatte al vino. Lucernari e pozzi luce ben studiati permettono di illuminare con luce solare le zone di lavoro più vissute. In cantina sono stati scelti corpi illuminanti e macchinari a basso consumo energetico. Il consumo di carburanti è limitato grazie al concetto della viticoltura integrata votata alla diminuzione degli ingressi nel vigneto.

I principi della bioarchitettura, che hanno ispirato la nostra cantina, mettono insieme diversi punti cardine della sostenibilità. Completamente interrata, la struttura si inserisce in modo totalmente rispettoso nel paesaggio. Inoltre la costruzione ipogea permette di non impiegare energia per condizionare la maggior parte degli ambienti interni. Infatti tutto l’anno vi sono temperatura e umidità adeguate. L’illuminazione naturale dei luoghi di maggior lavoro avviene grazie a pozzi di luce accuratamente studiati. Un sistema annesso di raccolta e riciclo dell’acqua piovana preserva le risorse idriche. Infine, le acquee reflue sono purificate con un sistema di biodigestore.

Un’attività è sostenibile anche se è in grado di essere autosufficiente, di garantire quindi un reddito alle persone che vi lavorano e all’indotto. L’agricoltura sostenibile non trascura anche gli aspetti sociali di un’attività: il suo rapporto col territorio, il rispetto per le persone ed il paesaggio, … Comprende anche la preservazione degli aspetti culturali della propria attività, che vanno tramandati e divulgati. Pone grande importanza all’attenzione del rispetto dei diritti e della salute dei lavoratori: la sicurezza sul lavoro, la valorizzazione e la formazione degli stessi.

Approfondimenti dal nostro blog:

Ci siamo: ci certifichiamo come vino sostenibile

26 Giugno 2022

Giorno della Terra: a che punto siamo in viticoltura?

22 Aprile 2022

Radici, la vita sotterranea della vite (2)

22 Luglio 2021

Webinar domani con Michele Scienza

14 Febbraio 2021