I Romani erano grandi viticoltori. Al momento del loro apice agricolo, avevano raggiunto conoscenze empiriche di lavoro in vigna molto approfondite (pur con i dovuti limiti). Ci vorranno secoli, dopo, per recuperare queste competenze. Fra queste conoscenze, l’elemento veramente dirompente della viticoltura romana, che marcherà la cultura viti-vinicola italiana (ed europea in generale) fino ai nostri giorni, fu la comprensione del legame inscindibile fra vino e territorio.

Sono conoscenze costruite in secoli di storia, dalla viticoltura primitiva delle origini fino a quello che è considerato l’apice, la seconda parte del I secolo a.C. In questo periodo scriveva quello che è considerato il primo agronomo della storia, Columella. La sua opera “De Re Rustica” è così preciso e particolareggiato da essere considerato il primo vero e proprio trattario agrario in assoluto. Chi scriverà dopo di lui riprenderà essenzialmente i suoi contenuti e non per poco tempo: Columella rimarrà come riferimento principale per l’agricoltura almeno fino alla fine del XVIII secolo.

La scelta del suolo, del clima e delle varietà

Columella fa numerose riflessioni circa la scelta del luogo della vigna, in relazione al suolo e al clima, e alla conseguente scelta delle varietà più adatte. Non tutte le sue considerazioni sono corrette, alla luce delle nostre conoscenze, anche se molte lo sono, seppure generiche. Quello che è rilevante è cogliere come allora si capisse l’importanza di queste relazioni.

Il terreno migliore non deve essere né troppo argilloso e neppure troppo sciolto (oggi diremmo di medio impasto), ma si avvicini di più a quest’ultimo. Ne sia troppo magro ma neppure troppo fertile, meglio però verso il secondo. Non è il migliore il terreno scosceso neppure l’estrema pianura, meglio comunque un piano più o meno inclinato (per far drenare l’acqua). Si deve comunque investigare la tipologia della terra anche sotterranea e non guardare solo alla superficie. La cosa migliore comunque è fare delle prove con i diversi tipi di terreno, per capirne le diverse risposte produttive.

In generale, comunque, se il terreno è adatto a dare vino gradevole e prezioso, meglio piantare una vite che non sia troppo produttiva ma neppure troppo poco. Se invece il terreno non è tanto buono, meglio mettere una vite molto fertile per averne comunque una buona rendita nella quantità.

Nel piano si ha vino più in abbondanza, nelle colline quello più gradevole. Le vigne inclinate verso il nord sono più fertili, ma quelle verso il sud danno il vino dal gusto migliore. Nei luoghi freddi è meglio avere l’esposizione a sud, in quelli tiepidi è meglio l’est, purché in entrambi i casi non siano esposti a venti provenienti da quelle direzioni.

Conosciamo i nomi di molte varietà romane, infatti sono state elencate in diversi testi antichi. È veramente difficile riuscire a collegarle a quelle moderne. I nomi erano mutevoli già allora. Quelle che sono nominate da Catone, non lo sono più da Columella e Plinio, che scrivono 200 anni dopo. Anche questi due autori, che sono contemporanei, presentano a volte delle discordanze. Ad ogni modo, non faccio l’elenco delle varietà, anche perché si possono trovare ovunque. Mi sembra più interessante la parte in cui Columella spiega la scelta delle viti in relazione ai territori.

Egli scrive che, quando si deve fare una vigna, ci si informi di persona sulle viti migliori da piantare e non si affidi ad altri l’acquisto delle barbatelle (viviradicem). Meglio ancora che si faccia il vivaio (vitiarium) interno e questo non deve essere posto in un suolo di qualità peggiore di quello della vigna.

L’agricoltore deve capire che le varietà di viti che resistono alla nebbia sono adatte alla pianura, invece sono più adatte al colle quelle che tollerano bene la siccità ed i venti. Così nel terreno pingue e fertile si pianterà la vite magra e poco feconda, nel terreno magro la vite più vigorosa, nel terreno denso la vite forte e che produce molti sarmenti. Nel terreno umido non sono adatte le viti che producono acini grossi e molli, ma vengono meglio quelle con acino piccolo e duro. Nel terreno ben drenato possono crescere invece varietà diverse.

Non bisogna però fare solo attenzione al terreno ma anche al clima. Dove c’è più freddo e nebbia, si mettono le viti più precoci, i cui frutti maturano prima oppure quelle che hanno acino robusto e duro. Dove c’è tanto vento e tempesta, si metteranno anche qui viti robuste e con acini duri. Dove c’è molto caldo ci possono stare le più tenere e che hanno i grappoli più compatti. Nei luoghi più placidi e sereni nel clima si può mettere ogni sorta d’uva, ma stanno meglio quelle più precoci.

Il vignaiolo avveduto oltre alle viti migliori, dovrebbe mette sempre diverse varietà, perché ciascuna può rispondere in modo diverso alle avversità di ogni annata.

In questi capitoli si intuisce anche che la prassi più comune di allora era quella di vigne con più varietà mescolate insieme, alla rinfusa, come rimasto in Italia per i secoli a venire. Secondo Columella però è meglio disporle in modo separato ed elenca i vantaggi di questa scelta. Non tutte fioriscono e maturano allo stesso momento. Se si raccolgono insieme le uve con diversa maturità si creano problemi: se si aspettano le uve più tardive, le prime sono mangiate dagli uccelli e danneggiate dai venti e dalle piogge. La separazione permette anche al vignaiolo di sapere come potare, difficile nelle vigne con le varietà mescolate, visto che in quel momento non ci sono neppure le foglie a far capire la tipologia. Allo stesso tempo, ogni specie potrà essere piantata nella parte di vigna più adatta alle sue caratteristiche, per suolo o con la giusta esposizione.

Tuttavia l’autore ammette che è difficile attuare questo principio, anche perché la maggior parte dei vignaioli non sa distinguere le diverse varietà. Sembra qui di rileggere i testi degli agronomi dell’Ottocento, che cercavano di traghettare la viticoltura di allora verso forme più razionali. Ad ogni modo, Columella scrive che la miglior cosa, se non è possibile altrimenti, è piantare insieme quelle varietà che hanno gusto simile e maturità simile.

La vigna con più varietà è chiamata da Plinio vitis conseminea, da Columella conseminales vinea.

La nascita del concetto di “terroir” e Genius Loci

Nel suo e in altri testi latini si sottolinea ed esamina come ogni suolo e clima richiedano la scelta delle varietà di uve più opportune, scelte diverse di approccio di lavoro e la produzione di tipologie di vino diverse. Questo, legato al fatto che i Romani identificavano il vino essenzialmente col luogo di provenienza e l’annata di produzione, ci fa capire che furono i primi a concepire e a lasciarci in eredità quel concetto fondamentale che noi oggi chiamiamo comunemente “terroir”.

Nel suo e in altri testi latini si sottolinea ed esamina come ogni suolo e clima richiedano la scelta delle varietà di uve più opportune, scelte diverse di approccio di lavoro e la produzione di tipologie di vino diverse. Questo, legato al fatto che i Romani identificavano il vino essenzialmente col luogo di provenienza e l’annata di produzione, ci fa capire che furono i primi a concepire e a lasciarci in eredità quel concetto fondamentale che noi oggi chiamiamo comunemente “terroir”.

I Romani non avevano esplicitato questo aspetto culturale del vino con un termine specifico, così come non sarà fatto nelle epoche successive, in Italia e nel resto d’Europa. Eppure era un sentire comune diffuso e vivo.

È stato fatto in epoca più recente, all’interno di quel lungo processo di trasformazione del settore viti-vinicolo del XX secolo che è alla base della nascita del vino moderno. In particolare, se ne discusse molto nel secondo dopoguerra.

In questo periodo molti studiosi ed esperti iniziarono a riflettere profondamente sul concetto di territorio viticolo, come elemento basilare della nostra cultura, capace di marcare in modo unico le caratteristiche di un vino.

La sua definizione non è semplice, in quanto è composto da molti fattori. Il primo, quello più scontato, è sicuramente quello territoriale in senso stretto, legato alle caratteristiche geografiche e quindi pedo-climatiche, cioè di suolo e di clima, con le tutte le sfumature di variabilità che ci possono essere nelle micro-situazioni di singole vigne o addirittura di particelle (l’esposizione, la presenza di barriere ai venti, zone di maggiori umidità, ecc.). In relazione a queste differenze pedo-climatiche, vi sono poi le diverse risposte che ogni varietà di uva può dare in un determinato territorio o micro-territorio. Inoltre bisogna considerare le variazioni annuali di questi elementi, legate all’annata. Non intervengono però solo però gli elementi “naturali”. Altri aspetti imprescindibili dipendono dall’altro grande protagonista della nascita del vino, l’uomo: le tradizioni locali, le loro trasformazioni nel tempo, la modellazione del paesaggio, la storia, la cultura viticola, le scelte produttive, modi diversi di concepire la propria relazione con l’ambiente ed il proprio lavoro, …

Era però necessario trovare un nome per esprimere questo concetto così denso. La parola “territorio” è limitante, troppo di uso comune e quindi possibile causa di fraintendimento. L’errore più scontato, che ancora oggi molti fanno, è quello di ridurlo alle sole caratteristiche pedo-climatiche. Si iniziò così a pensare d’introdurre termini diversi, in grado di comprendere questa complessità. Nacque così l’uso di Genius Loci e di terroir.

Sono diversi? No, esprimono più o meno lo stesso concetto, ma nascono in due ambiti culturali diversi.

Il Genius Loci

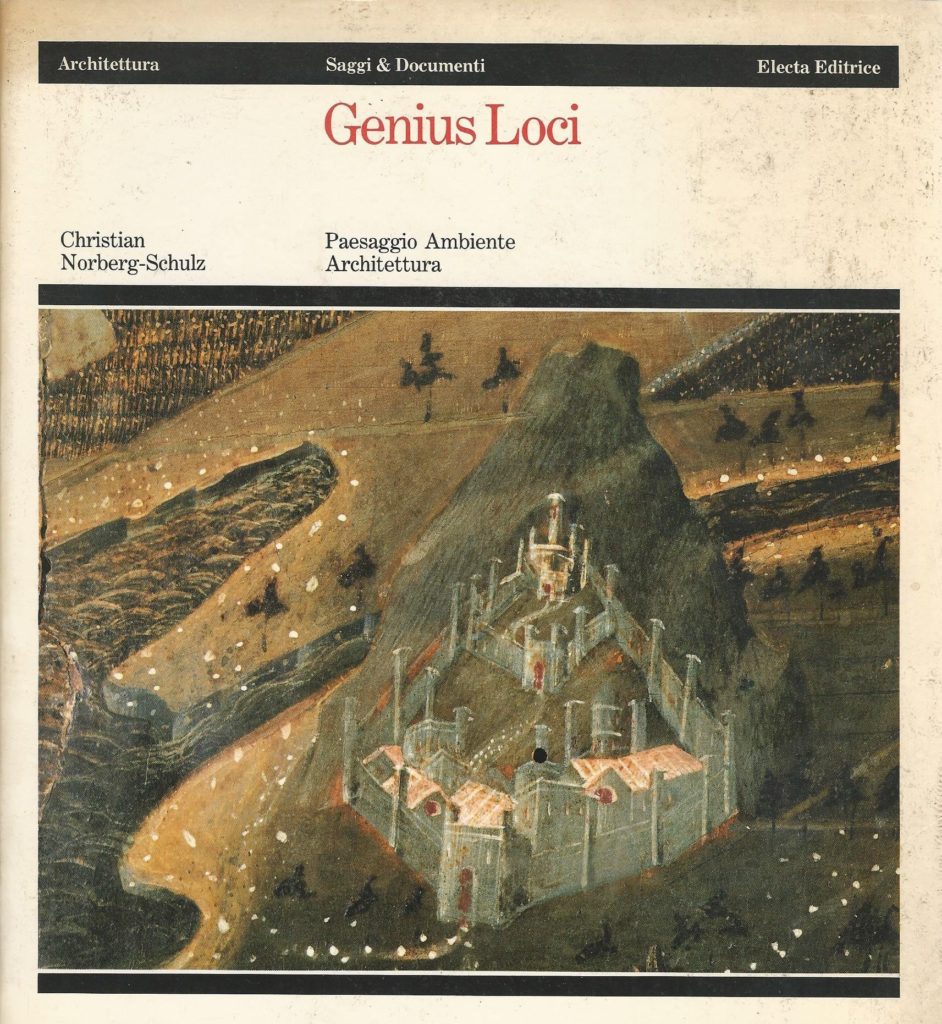

La locuzione Genius Loci, di origine romana, fu ripresa in epoca moderna prima di tutto in architettura, inserita nella storica riflessione sul concetto di “luogo”. Da qui fu traslata al concetto di territorio viticolo.

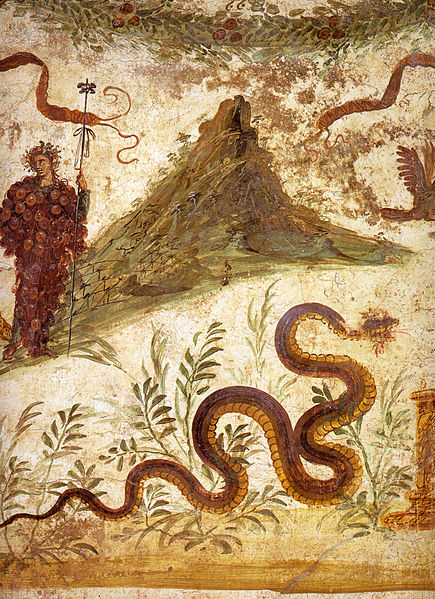

Il Genio, Genius (da gignere= creare, generare), nell’antica Roma era uno spirito tutelare, un nume benevolo che vegliava su ogni persona, a metà fra gli uomini e gli dei. Più o meno lo stesso concetto era presente nella cultura greca, dove era chiamato daimon. Non era solo del singolo individuo, ma anche di collettività: c’erano anche Genii della famiglia, della Province, dello Stato, di associazioni varie, ecc. Il concetto era anche esteso ai luoghi, col nome di Genius Loci, il genio del luogo. Si trattava di un custode benevolo che veglia su di esso e sulle persone che lo abitavano o anche una sorta di sua personificazione.

Il Genio, Genius (da gignere= creare, generare), nell’antica Roma era uno spirito tutelare, un nume benevolo che vegliava su ogni persona, a metà fra gli uomini e gli dei. Più o meno lo stesso concetto era presente nella cultura greca, dove era chiamato daimon. Non era solo del singolo individuo, ma anche di collettività: c’erano anche Genii della famiglia, della Province, dello Stato, di associazioni varie, ecc. Il concetto era anche esteso ai luoghi, col nome di Genius Loci, il genio del luogo. Si trattava di un custode benevolo che veglia su di esso e sulle persone che lo abitavano o anche una sorta di sua personificazione.

Secondo Servio “nullus locus sine Genio est” (nessun luogo è senza un Genio).

Virgilio, nell’Eneide, lo descrive come un viscido e grande serpente che esce strisciando dalle viscere della terra (libro V, 84-75). Infatti era spesso raffigurato come un serpente, un animale considerato simbolo di fortuna. La sua immagine sui muri di un edificio era l’espressione della volontà di mettersi sotto la tutela del Genius Loci. Spesso è raffigurato come un serpente che si avvolge intorno all’altare, dove sale per divorare le offerte che gli sono state fatte.

Per avere la sua benevolenza bisognava rispettare il luogo, invocarne il protettore e fargli offerte di profumi, fiori, frutti, focacce e vino. Il Genio allora sarebbe stato benevolo, si sarebbe palesato riempiendo il luogo di sacralità. Se invece la persona fosse stata ostile al luogo, lo avesse devastato, esaurito le sue risorse, allora si sarebbe inimicata il Genio. Egli allora si sarebbe negato, avrebbe svuotando il luogo della sua presenza, causando quindi sventura.

A volte è rappresentato come una figura umana, circondata da simboli di piante ed animali propri del luogo. Un’immagine molto più comune dei Genii era invece quella della figura alata, da cui sono derivate le raffigurazioni degli angeli cristiani.

Queste credenze saranno comunque assimilate nel cristianesimo nelle figure degli angeli custodi e dei santi patroni.

Ad introdurlo per primi nel dibattito moderno sul significato di “luogo” furono gli architetti Aldo Rossi, alla fine degli anni ’60 e, soprattutto, il norvegese Christian Norberg-Schulz, un decennio dopo. Il latino Genius Loci iniziò così ad essere usato per definire la molteplicità complessa di quegli elementi che costituiscono l’identità più profonda di un Luogo. Comprende l’insieme delle sue caratteristiche intrinseche, fatte da elementi geografici e strutturali, naturali e artificiali, ma anche da elementi immateriali e mutevoli, come le stratificazioni storiche, culturali, il modo stesso in cui viene percepito dall’osservatore, il suo “carattere”, i colori, le variazioni della luce, ecc.

Poco tempo dopo, il prof. Attilio Scienza, prendedono ispirazione dal dibattito architettonico, propose l’introduzione dell’uso della locuzione Genius Loci nell’ambito viti-vinicolo, per richiamare in modo potente quel legame fra vino e territorio ereditato dai Romani, scandagliato ed approfondito dal dibattito moderno intorno al territorio viticolo descritto sopra.

La nascita del “terroir”

Più o meno nello stesso periodo, anche in Francia stava maturando questa riflessione, partita dal medesimo retroterra culturale: tutti i territori viticoli europei sono figli ed eredi della viticoltura Romana.

I francesi esplicitarono questo concetto col termine di terroir, che si è iniziato ad usare con questo significato più o meno dalla metà del ‘900. Fino ad allora, questa parola era un sinomimo di suolo, di terreno, di territorio, non di uso comune nella Francia moderna. Era un arcaismo impiegato per lo più nell’ambito agricolo. L’aspetto curioso è che, nel XVIII-XIX secolo, era usato in senso spregiativo. Il « goût de terroir » indicava un sapore negativo del vino. «On dit que le vin a un goût de terroir, quand il a quelque qualité désagréable qui lui vient par la nature de la terre où la Vigne est plantée » (Louis Liger, Dictionnaire pratique du bon ménager de campagne et de ville. Ribou, Paris, 2 t., 449 & 407 p.). “Si dice che il vino che ha il gusto di territorio, quando ha qualche qualità sgradevole che gli viene dal tipo di terra dove la vite è stata piantata”.

Soprattutto negli anni ’70-’80, il prof. Attilio Scienza si impegnò sulla diffusione e riflessione intorno al territorio viticolo come Genius Loci, nell’ottica di rimarcarne l’importanza produttiva e culturale, ma anche di sottolineare la nostra primogenitura, in quanto italiani, di un’eredità culturale nata in Italia, usando un nome latino.

Purtroppo il mondo del vino italiano non colse allora la centralità di questo aspetto, oltre che la grande valorizzazione del vino italiano nel mondo che ne sarebbe derivata. Quando ha iniziato a capire l’importanza di raccontare l’atavica relazione fra vino e territorio, ha accettato supinamente il terroir, alla francese, che nel frattempo si era ormai imposto. Infatti i nostri vicini, a differenza nostra, ne avevano capito l’importanza ormai da decenni, lo avevano coltivato e diffuso. Infine, è stato amplificato e consolidato in modo universale dagli scrittori di settore anglosassoni. Oggi spesso i francesi sostengono anche di averlo inventato (non solo come termine)! Sic transit gloria mundi.

Non posso nascondere di essere di parte. La mia anima latina mi fa amare di più il Genius Loci, anche perchè mi sembra che esplori profondità maggiori! Niente mi appare così affascinante come l’immagine di un Genio che ci dispensa favori o sventura per quanto noi amiamo e rispettiamo la nostra terra!

Comunque, al di là di primogeniture e parole, resta il fatto che niente come il Genius Loci (o il terroir) sia in grado di rappresentare l’anima più vera del vino artigianale, da oltre duemila anni. C’è chi dice che sia qualcosa di impalbabile, difficile da spiegare nel dettaglio, da capire in modo razionale mentre si assaggia un vino. D’altra parte è la sua natura: in parte si spiega con la scienza, ma ha anche qualcosa di sfuggevole, complesso, più facile da capire col lato intuitivo della nostra mente. Quando fai questo lavoro però ti accorgi che niente comunque è più vivo e vero di esso.

Bibliografia

Columella, “De re rustica” , 65 d.C.

Giangirolamo Pagani, 1794, Rustici Latini Volgarizzati, Lucio Giunio Moderato Columella, ed. Vittorio Curti Venezia.

Attilio Scienza et al., 2010, Atti del Convegno “Origini della viticoltura”.

Luigi Manzi, 1883, “La viticoltura e l’enologia presso i Romani”.

Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937, “Storia della vite e del vino in Italia”.

Emilio Sereni, 1961, “Storia del paesaggio agrario italiano”,

Marcella Peticca, “Genius Loci: perdita e riscoperta del luogo”, 2015, Università di Bologna.

P. Prévost, P. Morlon, J. Salette, “Le Mots de l’Agronomie”, 2017, https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Terroir

https://www.romanoimpero.com

Le immagini senza didascalia sono mosaici ed affreschi di epoca romana.