Finora ho parlato dell’epoca romana nel nostro territorio (qui e qui), del fatto che vi si producesse vino e che questo avesse una commercializzazione europea.

Com’era però questo vino?

Come possiamo immaginarci oggi il gusto dei vini romani?

Prima di tutto ricordiamoci che il periodo romano fu molto lungo e con grandi cambiamenti sotto tutti gli aspetti. I vini della Roma arcaica erano sicuramente molto simili a quelli dell’antica Grecia e a quelli Etruschi. In quelle epoche remote, le tecniche produttive limitate producevano vini dal gusto “difficile”, il cui consumo richiedeva sempre l’aggiunta di spezie, aromi, miele e quant’altro (vedete qui).

A Roma però vi fu una notevole evoluzione agronomica e tecnica nei secoli, arrivando ad una situazione produttiva ben diversa, che cercheremo di capire.

Per conoscere la viticoltura e la produzione di vino romano ci sono 5 opere fondamentali, i cui autori erano chiamati in passato i Rustici Latini (rustici in quanto parlano di agricoltura). Si tratta di Catone, Varrone, Columella, Plinio e Palladio, a cui farò riferimento spesso in questi post sul vino ai tempi di Roma antica.

Ciascuna delle loro opere “fotografa” un momento storico diverso della lunga evoluzione dell’agricoltura romana (stiamo parlando, per l’Impero d’Occidente, di circa tredici secoli). Capire una cultura, un’epoca, non può prescindere anche dal suo divenire, come giustamente ha sempre sottolineato Emilio Sereni: il paesaggio agrario non è statico ma estremamente sottoposto ad una viva e perenne elaborazione storica.

Aiuti meno specifici, più sporadici ma non meno interessanti, arrivano da altri autori non di settore. Si tratta di storici, geografi, letterati, ecc., come Strabone, Galeno, Cicerone, Virgilio, Orazio e tanti altri.

Purtroppo sappiamo anche che ci è arrivata solo una parte minima della letteratura antica. Ad esempio Varrone, nell’introduzione al suo De re rustica, elenca cinquanta opere agronomiche in greco a cui lui fa riferimento, ormai perdute.

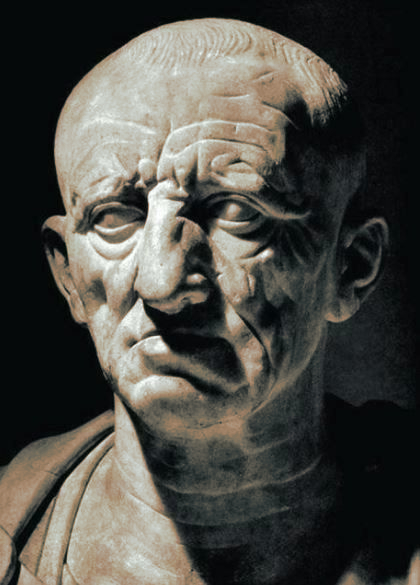

IL MANAGER: Catone (Marcus Porcius Cato, detto Censorius, il Censore, Tusculum Lazio 234- Roma 149 a.C.), militare ed uomo politico, scrisse il suo De agri cultura (o De re rustica) in epoca Repubblicana, pubblicato nel 160 a.C. Si tratta di una serie poco strutturata di consigli pratici rivolti al pater familias, il proprietario agricolo, soprattutto per spingerlo a passare da un’agricoltura antica, di sussistenza (o poco più), a quella più redditizia dell’azienda agricola con fini economici. Siamo agli albori dell’allora nascente villa romana. Catone vuole riproporre i valori antichi e pone come modello del vero civis Romanus (il cittadino romano) il “vir bonus colendi peritus”, l’uomo onesto e bravo coltivatore, che impugna la spada al momento del bisogno. Lo stile è scarno, con un latino con diversi arcaismi.

IL MANAGER: Catone (Marcus Porcius Cato, detto Censorius, il Censore, Tusculum Lazio 234- Roma 149 a.C.), militare ed uomo politico, scrisse il suo De agri cultura (o De re rustica) in epoca Repubblicana, pubblicato nel 160 a.C. Si tratta di una serie poco strutturata di consigli pratici rivolti al pater familias, il proprietario agricolo, soprattutto per spingerlo a passare da un’agricoltura antica, di sussistenza (o poco più), a quella più redditizia dell’azienda agricola con fini economici. Siamo agli albori dell’allora nascente villa romana. Catone vuole riproporre i valori antichi e pone come modello del vero civis Romanus (il cittadino romano) il “vir bonus colendi peritus”, l’uomo onesto e bravo coltivatore, che impugna la spada al momento del bisogno. Lo stile è scarno, con un latino con diversi arcaismi.

L’INTELLETTUALE: Circa 120 anni dopo, abbiamo la testimonianza di Varrone, Marcus Terentius Varro, uomo politico ed erudito (Rieti, 116 a.C. – Roma, 27 a.C.). Pubblicò il suo De re rustica nel 32 a.C. È un tempo di crisi per l’agricoltura, che segue il periodo delle guerre civili. Alla sua epoca la villa agricola è ormai evoluta verso forme latifondistiche sempre più grandi, a discapito dei piccoli agricoltori. È anche diventata un luogo di piacere, di raffinato svago e riposo per i ricchi proprietari. L’opera è sotto forma di dialogo fra lo stesso autore, la moglie e degli amici. I destinatari non sono certo i piccoli agricoltori ma i grandi latifondisti, con tante terre e vasti allevamenti, amanti del guadagno e del lusso. Anch’egli vagheggia a proposito del recupero della mos maiorum, i valori dei padri. Con nobile nostalgia, estetizza anche una vita di campagna idealizzata, più semplice ed appagante di quella cittadina, piena di vizio e corruzione.

L’INTELLETTUALE: Circa 120 anni dopo, abbiamo la testimonianza di Varrone, Marcus Terentius Varro, uomo politico ed erudito (Rieti, 116 a.C. – Roma, 27 a.C.). Pubblicò il suo De re rustica nel 32 a.C. È un tempo di crisi per l’agricoltura, che segue il periodo delle guerre civili. Alla sua epoca la villa agricola è ormai evoluta verso forme latifondistiche sempre più grandi, a discapito dei piccoli agricoltori. È anche diventata un luogo di piacere, di raffinato svago e riposo per i ricchi proprietari. L’opera è sotto forma di dialogo fra lo stesso autore, la moglie e degli amici. I destinatari non sono certo i piccoli agricoltori ma i grandi latifondisti, con tante terre e vasti allevamenti, amanti del guadagno e del lusso. Anch’egli vagheggia a proposito del recupero della mos maiorum, i valori dei padri. Con nobile nostalgia, estetizza anche una vita di campagna idealizzata, più semplice ed appagante di quella cittadina, piena di vizio e corruzione.

L’AGRONOMO: facciamo un salto di circa 90 anni ed arriviamo al trattato De re rustica di Columella (Lucius Iunius Moderatus Columella, Cadice 4 d.C. – 70 d.C.), tribuno militare e poi agricoltore nelle sue proprietà in Lazio. Fu pubblicato tra il 60 e il 65 d.C., in epoca imperiale. Per la precisione e completezza è considerato il primo vero e proprio trattato agronomico della storia. A differenza di tutti gli altri, emerge il fatto che chi scrive si occupava veramente in prima persona della gestione e dei lavori di un’azienda agricola. In esso troviamo l’apice dell’evoluzione delle tecniche agricole romane, un’opera rimasta insuperata per secoli. È incredibilmente dettagliata e precisa per le pratiche viticole. Per le parti di vinificazione comprende invece consigli più frammentari. Secondo Columella l’agricoltore deve occuparsi personalmente della gestione della sua azienda, formandosi adeguatamente su testi validi. Colpisce, data la mentalità dell’epoca, la sua esortazione a trattare gli schiavi con umanità e famigliarità, consultandoli anche nelle scelte di lavoro.

L’AGRONOMO: facciamo un salto di circa 90 anni ed arriviamo al trattato De re rustica di Columella (Lucius Iunius Moderatus Columella, Cadice 4 d.C. – 70 d.C.), tribuno militare e poi agricoltore nelle sue proprietà in Lazio. Fu pubblicato tra il 60 e il 65 d.C., in epoca imperiale. Per la precisione e completezza è considerato il primo vero e proprio trattato agronomico della storia. A differenza di tutti gli altri, emerge il fatto che chi scrive si occupava veramente in prima persona della gestione e dei lavori di un’azienda agricola. In esso troviamo l’apice dell’evoluzione delle tecniche agricole romane, un’opera rimasta insuperata per secoli. È incredibilmente dettagliata e precisa per le pratiche viticole. Per le parti di vinificazione comprende invece consigli più frammentari. Secondo Columella l’agricoltore deve occuparsi personalmente della gestione della sua azienda, formandosi adeguatamente su testi validi. Colpisce, data la mentalità dell’epoca, la sua esortazione a trattare gli schiavi con umanità e famigliarità, consultandoli anche nelle scelte di lavoro.

L’ENCICLOPEDICO: contemporaneo di Columella, Plinio (Plinio il Vecchio, Gaius Plinius Secundus, Como 23- Stabia 79 d.C.) ha dato un notevole contributo col suo capolavoro Naturalis Historia, scritto nel 73 d.C. Si tratta di un compendio generale e vastissimo sulle conoscenze dell’epoca che spazia dalla geografia, all’antropologia, alla botanica, ecc. A volte però si lascia un po’ prendere la mano dal gusto del fantastico e dell’enfatizzazione. Plinio morì in una delle più grandi catastrofi ricordate nella storia, l’eruzione del Vesuvio del 79. Spinto dalla sua curiosità scientifica di osservare il fenomeno, morì per le esalazioni velenose. La sua opera è importante nell’ambito del vino perché fornisce diverse indicazioni sulla viticoltura e produzione vinicola della sua epoca, l’elenco di moltissime varietà di uve e di vini, oltre che l’accenno alla diffusione della viticoltura in Europa.

L’ENCICLOPEDICO: contemporaneo di Columella, Plinio (Plinio il Vecchio, Gaius Plinius Secundus, Como 23- Stabia 79 d.C.) ha dato un notevole contributo col suo capolavoro Naturalis Historia, scritto nel 73 d.C. Si tratta di un compendio generale e vastissimo sulle conoscenze dell’epoca che spazia dalla geografia, all’antropologia, alla botanica, ecc. A volte però si lascia un po’ prendere la mano dal gusto del fantastico e dell’enfatizzazione. Plinio morì in una delle più grandi catastrofi ricordate nella storia, l’eruzione del Vesuvio del 79. Spinto dalla sua curiosità scientifica di osservare il fenomeno, morì per le esalazioni velenose. La sua opera è importante nell’ambito del vino perché fornisce diverse indicazioni sulla viticoltura e produzione vinicola della sua epoca, l’elenco di moltissime varietà di uve e di vini, oltre che l’accenno alla diffusione della viticoltura in Europa.

IL GENTILUOMO DI CAMPAGNA: facciamo un salto di circa duecento anni ed arriviamo all’ultimo grande autore di agricoltura di epoca latina, nel Tardo Impero (IV secolo d.C.), il Palladio (Rutilius Taurus Aemilianus Palladius). Era un ricco e nobile proprietario terriero, autore dell’Opus agriculturae o De re rustica, che è una sorta di calendario rurale, in cui spiega i lavori agricoli per i diversi periodi dell’anno. In realtà non apporta evoluzioni tecniche che vanno oltre Columella. È molto interessante però la sua testimonianza storica, oltre che da un punto di vista linguistico, con un latino già volgarizzato.

IL GENTILUOMO DI CAMPAGNA: facciamo un salto di circa duecento anni ed arriviamo all’ultimo grande autore di agricoltura di epoca latina, nel Tardo Impero (IV secolo d.C.), il Palladio (Rutilius Taurus Aemilianus Palladius). Era un ricco e nobile proprietario terriero, autore dell’Opus agriculturae o De re rustica, che è una sorta di calendario rurale, in cui spiega i lavori agricoli per i diversi periodi dell’anno. In realtà non apporta evoluzioni tecniche che vanno oltre Columella. È molto interessante però la sua testimonianza storica, oltre che da un punto di vista linguistico, con un latino già volgarizzato.

Esistono altri autori classici, come ad esempio Cassiano Basso (le Geoponiche, del VI secolo d.C.) dell’Impero Romano d’Oriente. Sono considerati meno interessanti perché privi di apporti originali. Sono spesso raccolte di citazioni dei precedenti autori. In Occidente, dopo Palladio, ci fu un vuoto di circa otto secoli, fino al primo ed unico testo agronomico medievale considerato rilevante, scritto nel 1304 dal bolognese Pietro De’ Crescenzi (anche lui attinge tanto dai Rustici Latini).

Quello di Columella comunque rimarrà il testo agrario di riferimento per l’Occidente almeno fino al ‘700.

A differenza degli Etruschi, abbiamo tante testimonianze dirette, come visto. Possiamo quindi dire che sappiamo molto sui vini di Roma, ma anche che non sappiamo tutto. Infatti questi scritti sono incredibilmente dettagliati per certi aspetti (si veda ad esempio Columella, con le sue lunghe e minuziosissime descrizioni su come propagare le viti) ma anche incredibilmente lacunosi su altri, soprattutto sulla parte dei lavori di cantina. A proposito delle uve e dei vini, abbiamo poco più che elenchi o suggestioni fugaci.

Diversi autori romani inseriscono qua e là l’elogio di un vino pregiato o il disprezzo per uno cattivo, con aggettivi che possono assomigliare a quelli che usiamo oggi, senza però darcene mai una descrizione esaustiva. A seconda dei casi, il sapore del vino è definito austerum, dulce, tenue, pretiosum (usato per vini vellutati, morbidi), solidum o consistens (corposo, strutturato), ardens, indomitus o generosus (per vini con gradazioni alcoliche importanti), fragrans. Si parla anche di vino suave (amabile, serbevole), vetulo (vecchio), fumosus (dal gusto affumicato). I vini effervescenti sono saliens, titillans, spumans, spumescens, resi tali dalla presenza delle bullulae, le bollicine nel tardo latino. Non mancano le critiche per un vino fugens (debole), asperum (acetico), acerbum, agre o acutum (troppo acido), vapidum (svanito), faeculentum (torbido), sordidum (di scarsissima qualità), ecc. Naturalmente c’erano anche all’epoca gli esperti assaggiatori, detti haustores.

Eppure nella nostra testa rimane l’idea dei vini Romani come degli intrugli per noi incomprensibili, aggiunti delle cose più strane. Ne siamo proprio sicuri?

Secondo Plinio i grandi vini si riconoscono proprio dal fatto di essere buoni tal quali. È quindi un peccato guastarli aggiungendovi altro. Viceversa, se il luogo produce vino debole o se le viti sono giovani, consiglia di intervenire in diversi sistemi per migliorare il gusto e prolungare la vita del vino.

Anche Columella dice chiaramente che i vini provenienti dalle uve migliori e dai migliori territori non hanno bisogno di nessun intervento di cantina particolare. Sembra di sentire un vignaiolo artigiano di oggi:

“Riterremo ottima qualunque qualità di vino sia in grado di invecchiare senza condimento, ad esso non si deve mescolare alcuna sostanza da cui il sapore naturale possa restare alterato. Le cose migliori sono infatti quelle che possono piacere per le proprie caratteristiche intrinseche”.

Columella però ci fa un “dispetto”: non ci spiega per filo e per segno come erano le vinificazioni dei grandi vini, quelli che non avevano bisogno di nessuna sofisticazione. Soprattutto le macerazioni sono un grande mistero. Dagli altri autori possiamo aspettarcelo, ma non da lui.

Forse è come un grande cuoco, che non pensa di scrivere tutti i passaggi delle sue ricette perché dà per scontata la loro conoscenza da parte dei lettori. O forse è più minuzioso nel descrivere la viticoltura perchè la conosce meglio, mentre sulla vinificazione riporta (più sinteticamente) l’esperienza di altri. Oppure semplicemente non attribuisce particolare importanza a questi passaggi. Non lo sapremo mai. Come Plinio, si sofferma a lungo solo sui consigli per la manipolazione e le conce dei vini meno pregiati.

Comunque, tutti i testi antichi fanno trasparire due tipologie di vini ben distinte, comune a tante epoche: quelli di alto pregio e quelli di basso livello.

Quelli di alto pregio e di alto prezzo sono descritti come vini molto piacevoli e ricercati, capaci di lunghissimi invecchiamenti.

Provenivano principalmente dalle tenute delle famiglie patrizie romane, situate fuori Roma o, soprattutto, nell’area dell’alta Campania. Questo è un elemento tipico della produzione viti-vinicola di tutti i tempi, compresi i nostri: i migliori vini non sono solo quelli più buoni, ma quelli che arrivano da produttori o zone produttive che riescono ad imporsi per motivi di potere e ricchezza, oltre che geografici. Non si può negare che nel passato spesso le tecniche produttive migliori erano esclusiva di chi, grazie alla propria posizione sociale, aveva un’istruzione più elevata e la possibilità di comperare le migliori tecnologie dell’epoca. Oggi le maggiori capacità economiche permettono essenzialmente un marketing molto più efficace, precluso alle aziende più piccole o comunque meno ricche e strutturate.

La produzione più vasta riguardava invece vini modesti, di basso pregio e costo. Non erano solo più semplici nel gusto, come succede oggi per i vini più economici. Erano vini che subivano numerose manipolazioni e correzioni in cantina e il cui gusto, comunque non eccelso, era spesso coperto con aromi, spezie, miele o mosto cotto, come nell’epoca arcaica.

Partendo da queste fonti per molti versi lacunose, gli storici del vino hanno fatto diverse ipotesi su come potessero essere i vini Romani di pregio. Antonio Saltini li esamina in “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”.

Partendo da queste fonti per molti versi lacunose, gli storici del vino hanno fatto diverse ipotesi su come potessero essere i vini Romani di pregio. Antonio Saltini li esamina in “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”.

Giorgio Gallesio nel 1839 ipotizzava che i vini romani di lusso fossero tutti vini liquorosi, tipo gli attuali vin santi, ma non ci sono evidenze dirette in questo senso.

Hugh Johnson ha scritto (“Il vino, storia, tradizioni, cultura”, 1991) che i vini di pregio romani erano tutti bianchi e dolci, perchè nessun autore ci descrive la fase di macerazione, anzi a volte affermano di togliere abbastanza rapidamente le bucce dopo la spremitura dei grappoli.

La sua ipotesi va però contro l’evidenza che i testi latini parlano ampiamente di vini di molti colori, anche più di quelli che distinguiamo oggi. Addirittura per i rossi si distinguono: sanguineum (sanguigno), purpureum (purpureo), niger o ater (nero o scuro). Poi ci sono album (bianco), fulvum (aranciato o ambrato?), pallidum (Galeno lo descrive come una via di mezzo fra il bianco e il fulvo), rubellum (rosato?). Comunque, in genere, non servono periodi troppo lunghi di macerazione per estrarre colore. Non giocano a favore di questa tesi anche alcune descrizioni dei vini già citate sopra. Ad esempio Orazio, nell’ode XXVII libro I, usa l’espressione severi falerni, che dà più l’idea di un Falerno austero piuttosto che dolce.

Inoltre, il lungo invecchiamento di un vino con residuo zuccherino è molto meno facile che non per uno secco, soprattutto nella produzione enologica del passato, a meno che non si tratti di un vino mutizzato (tecnica con la quale si blocca la fermentazione con l’aggiunta di alcool, che agisce da conservante grazie al fatto che impedisce lo sviluppo di ogni microrganismo; è tipica della produzione di vini dolci da invecchiamento come Marsala, Porto, Madera o diversi Muscat del sud della Francia). Questo tecnica era però sconosciuta ai Romani, per quanto c’è dato sapere; è stata introdotta solo dal XIII secolo.

Tim Unwin ha scritto nella sua “Storia del Vino “(1993) che i vini migliori di Roma erano adatti ad invecchiamenti lunghissimi perché sottoposti a lunghissime macerazioni ad alte temperature, così da estrarre tutto il colore ed il tannino possibile dalle bucce. In realtà sono ipotesi non supportate dalle fonti, come già spiegato sopra. Inoltre, questo sistema produttivo porterebbe ad altri inconvenienti non proprio di alta qualità. In realtà per un lungo invecchiamento è molto più importante la componente acida del vino, che dipende soprattutto dagli equilibri compositivi delle uve.

Saltini è più d’accordo con Dalmasso e Marescalchi (“Storia della vite e del vino in Italia”, Milano, 1931-1933-1937), i quali sostengono che sarebbe comunque molto difficile per noi immaginare dei vini che hanno subito l’affumicamento nell’apotheca e i tempi di invecchiamento pluridecennali, se non centenari, che spesso gli autori latini vantano dei vini più prestigiosi. Peggio ancora, al nostro gusto, dovrebbero risultare le aggiunte “strane” ai vini meno pregiati, come l’acqua di mare o altro.

Secondo me, rimangono comunque tante domande senza risposta. Questo passaggio nel caldo dell’apotheca, cambiava il gusto del vino o serviva solo per scaldare le anfore? Questi tempi d’invecchiamento incredibilmente lunghi sono veri o solo enfatizzazioni per lodare un vino?

Inoltre, alcuni degli interventi romani di cantina sarebbero un po’ da riconsiderare. Ad esempio, in tutti testi che parlano di vino romano si trova sempre la notizia che lo mettevano in anfore impeciate o proprio vi aggiungevano pece. Ho sempre pensato, per ignoranza, alla pece come derivato del catrame. Mi verrebbe ben difficile pensare di bere qualsiasi cosa che abbia questo sapore o ne sia stato a contatto! Ho però approfondito, grazie a Luigi Manzi (“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, 1883) e andando a cercare le analisi moderne degli archeologi su questi composti (Chioffi), scoprendo che in antichità il termine ha anche un altro significato, oggi in disuso o poco conosciuto. Il termine pece, in questo caso, era usato per indicare le resine di alcuni alberi.

Inoltre, alcuni degli interventi romani di cantina sarebbero un po’ da riconsiderare. Ad esempio, in tutti testi che parlano di vino romano si trova sempre la notizia che lo mettevano in anfore impeciate o proprio vi aggiungevano pece. Ho sempre pensato, per ignoranza, alla pece come derivato del catrame. Mi verrebbe ben difficile pensare di bere qualsiasi cosa che abbia questo sapore o ne sia stato a contatto! Ho però approfondito, grazie a Luigi Manzi (“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, 1883) e andando a cercare le analisi moderne degli archeologi su questi composti (Chioffi), scoprendo che in antichità il termine ha anche un altro significato, oggi in disuso o poco conosciuto. Il termine pece, in questo caso, era usato per indicare le resine di alcuni alberi.

Vedremo comunque questi aspetti nel dettaglio più tardi, così come vi spiegherò che altre aggiunte strane in realtà si avvicinano molto ad alcune sofisticazioni del vino di epoche anche recenti.

Comunque, se il gusto di questi vini rimane per noi un grande mistero insondabile, così come alcuni aspetti della loro vinificazione, possiamo però dire, col Manzi, che essi raggiunsero sicuramente elevati livelli produttivi, data la cura minuziosa del lavoro sia in vigna che in cantina che traspare da tutti questi testi.

Saltini non è d’accordo col Manzi su questo punto, ma io credo che sia più facile comprendere i vini romani per uno studioso dell’Ottocento rispetto a noi. I sistemi antichi di produzione erano sicuramente più vicini a quelli della sua epoca che ai nostri, senza considerare tutti i nostri pregiudizi. Ad esempio Columella consiglia di vinificare, per i grandi vini, solo uva sana e ben coltivata. Conoscevano molto bene già l’importanza della temperatura in fase di vinificazione, spostando le anfore al caldo o al freddo a seconda del momento o della tipologia dei vini. Producevano già vini frizzanti, sapevano già dell’importanza della pulizia di attrezzi e cantina, ecc. Naturalmente mancava però loro tutta quella conoscenza sugli aspetti microbiologici, la cui scoperta farà da spartiacque nel XIX secolo per la nascita del vino moderno.

Mettendo insieme tutti questi elementi, cosa possiamo pensare dei migliori vini romani?

Mettendo insieme tutti questi elementi, cosa possiamo pensare dei migliori vini romani?

Credo che possiamo azzardare di avvicinarli ai vini di lusso di epoche più recenti, che avevano un livello abbastanza simile di conoscenze e di sviluppo tecnico in vigna e in cantina. Potrebbero quindi non essere così diversi dei migliori vini prodotti fra il Seicento e l’Ottocento.

Sono i corsi e i ricorsi storici. Consideriamo che le grandi conoscenze dei Romani andranno quasi del tutto perse nel Medioevo, anche se in parte conservate nelle biblioteche dei monasteri. Molte di queste tecniche saranno poi “riscoperte” nei secoli successivi, soprattutto dal Seicento in poi. Di fatto, per tutte queste epoche non ci sarà un cambiamento sostanziale rispetto agli apici raggiunti in epoca Romana. Il vero ed importante salto in conoscenze e tecnologia, che ci porterà verso la produzione del vino moderno, partirà solo nella seconda parte dell’Ottocento.

Ci possiamo immaginare la piccolissima categoria dei vini di lusso di queste epoche come frutto di una produzione molto curata in vigna e da buone tecniche di cantina, anche se molto limitate. Come ci raccontano le fonti storiche, erano caratterizzati da buoni aromi, corpo, probabilmente ottima acidità, che li rendeva adatti a lunghi invecchiamenti. Questi erano possibili grazie ai contenitori (le anfore) ben protetti dagli scambi gassosi grazie ai rivestimenti interni con resine, le quali coprivano anche il tappo in sughero. Questa capacità d’invecchiamento sarà riproponibile solo dal ‘600 in poi, con l’introduzione delle bottiglie in vetro chiuse dal tappo in sughero, che saranno però usate in modo diffuso dall’Ottocento.

Molto probabilmente avevano note ossidative più o meno spinte e un più o meno intenso spunto acetico, come era comune nei vini fino ad un passato neanche troppo lontano. Ai vini romani dobbiamo aggiungere qualche aroma a noi sconosciuto, come i sapori resinati (più o meno intensamente) rilasciati dai rivestimenti dei contenitori, forse qualche nota affumicata. Sono aspetti gustativi per noi difficili, ma accettabili per un palato antico abituato ad essi.

Il consumo del vino a Roma: sobrietà o vizio?

Nel nostro immaginario spesso associamo il vino dell’epoca romana ai banchetti, con ubriachi in toga che vomitano anche l’anima, complici tanti film o rappresentazioni che esaltano i vizi del mondo antico.

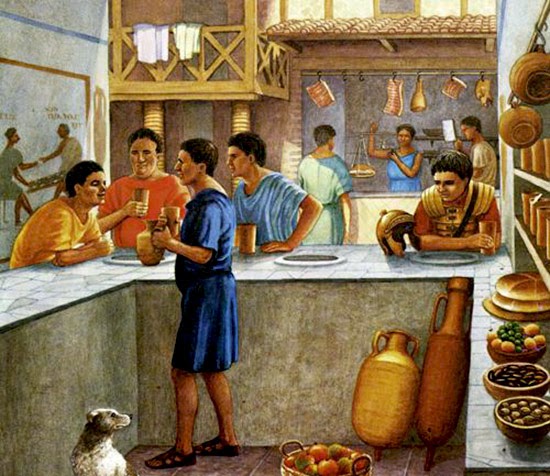

In realtà, è vero che il vino era consumato tanto in epoca romana, ma in genere in modo sobrio. La cultura prevalente era quella che, più o meno, è rimasta in Italia: il vino si beveva quasi esclusivamente ai pasti e senza esagerare, sempre diluito con acqua (per stemperate le alte gradazioni dell’epoca). Le uniche eccezioni, come oggi, erano le feste, i banchetti. Comunque, gli eccessi di certi ricchi non erano certo la norma.

Il vizio dell’ubriachezza, detto temulentia (da temetum la parola più antica per vino in etrusco e latino) era piuttosto mal visto socialmente. Ad esempio, Ottaviano accusò spesso Marco Antonio di amare troppo il vino, utilizzando quest’arma per screditarlo politicamente. Che fosse vero o no, la nomea di ubriacone gli è rimasta appiccicata nella storia.

C’è stata comunque una grande evoluzione del consumo nei secoli. Nelle epoche più antiche il vino non era abbondante, sia perché la produzione era ancora limitata, sia per via del clima più rigido (vedete qui i cambi climatici di epoca romana). Per i Romani più antichi il vino era quindi un bene di lusso, riservato quasi solo ai banchetti, per eventi sociali e religiosi. Col tempo e l’espansione produttiva, verrà introdotto sempre più nei pasti comuni. Seneca racconta che gli avi di solito si concedevano un po’ di vino solo alla fine del pasto e consideravano dei ghiottoni quelli che lo bevevano anche durante.

I cos tumi rigidi della Roma più antica vietavano il vino alle donne. Il vino era associato alla perdita del controllo, quindi al rischio di adulterio da parte della moglie. Ai tempi di Romolo, tale Egnazio Mecenio uccise la moglie a bastonate perché beveva vino e fu addirittura lodato per la “punizione esemplare”. Più avanti nella storia di Roma, le donne non rischiavano più la vita solo per un po’ di vino, ma per le signore “per bene” era comunque accettato socialmente solo un consumo moderato. Le cronache giudiziarie riportano, ad esempio, il caso di una donna che venne multata dal giudice, con la perdita della dote, perché aveva bevuto di nascosto più vino “di quanto fosse ritenuto necessario per la salute”.

tumi rigidi della Roma più antica vietavano il vino alle donne. Il vino era associato alla perdita del controllo, quindi al rischio di adulterio da parte della moglie. Ai tempi di Romolo, tale Egnazio Mecenio uccise la moglie a bastonate perché beveva vino e fu addirittura lodato per la “punizione esemplare”. Più avanti nella storia di Roma, le donne non rischiavano più la vita solo per un po’ di vino, ma per le signore “per bene” era comunque accettato socialmente solo un consumo moderato. Le cronache giudiziarie riportano, ad esempio, il caso di una donna che venne multata dal giudice, con la perdita della dote, perché aveva bevuto di nascosto più vino “di quanto fosse ritenuto necessario per la salute”.

Nel tempo comunque la produzione di vino aumentò sempre più, arrivando a grandi produzioni di vino di bassa qualità per le masse e una piccola élite di vini raffinati per i ricchi, ed i costumi si fecero sempre meno severi. Il consumo di vino divenne la consuetudine a tutti i pasti. Nelle Satire di Varrone (I sec. a.C.) si scherza sul pasto senza vino, chiamandolo “prandium caninum”, il pasto dei cani (che non bevono di certo vino).

Arriviamo quindi all’epoca Imperiale, con gli eccessi celebrati nei tanti film in toga, dei quali Plinio dice di vergognarsi anche dal riferire. Nei casi più estremi, si poteva arrivare ad infilarsi una penna in bocca per indurre il vomito e poter ricominciare a bere e a mangiare.

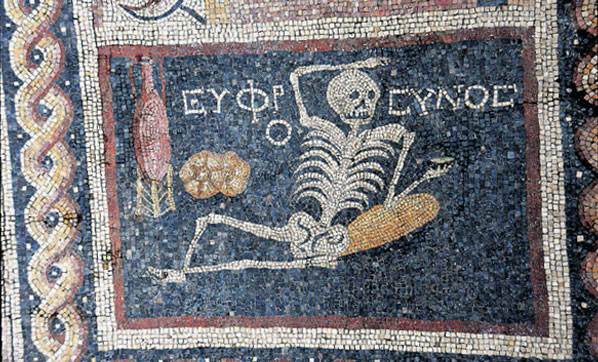

Durante i banchetti, che non erano necessariamente sempre sfrenati, era uso brindare agli Dei, agli amici, agli innamorati o al potente di turno. C’era anche l’uso del nomem bibere: bere tanti bicchieri quante erano le lettere del nome dell’amata o del potente a cui si dedicava il brindisi.

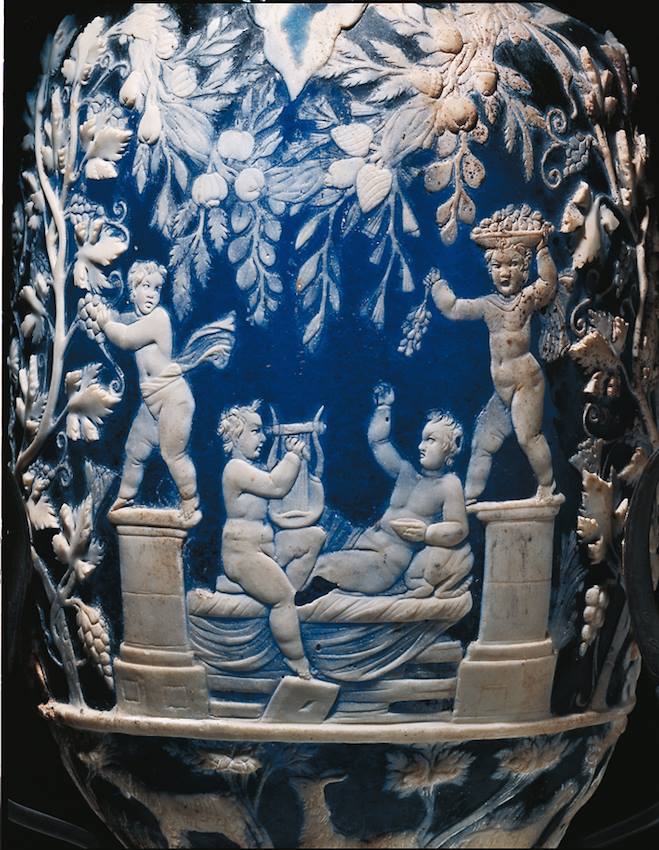

Plinio riporta anche l’uso di “bere le corone”, cioè gli amanti si scambiavano coppe di vino con dentro i petali delle loro corone di fiori ed erbe. Queste corone vegetali, diventate di uso comune ai banchetti, erano nate dalla credenza che, portandole, avrebbero impedito l’ubriachezza. Nel tempo diventarono anche oggetti di lusso, fatte con i fiori più rari e profumati.

Fra le tante leggende nere che circolavano su Cleopatra, si racconta di quella volta che, offesa da Antonio, provò ad avvelenarlo, offrendogli la coppa con i petali della sua corona, che erano stati intrisi di veleno. All’ultimo però si pentì e lo bloccò, prima del sorso fatale. Per dargli comunque una lezione, fece bere la coppa avvelenata, davanti a lui, ad un condannato a morte.

Bibliografia:

Columella, “De re rustica” , 65 d.C.

Luigi Manzi “La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, 1883

Dalmasso e Marescalchi, “Storia della vite e del vino in Italia”, 1931-1933-1937

Emilio Sereni, “Storia del paesaggio agrario italiano”, 1961

Enrico Guagnini, “il vino nella storia”, 1981

Hugh Johnson, “Il vino, storia, tradizioni, cultura”, 1991

Tim Unwin, “Storia del Vino “, 1993

Antonio Saltini, “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”, Rivista di Storia dell’Agricoltura a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998

E. Chioffi, “Anfore, archeologia marina”, Egittologia.net