Eravamo rimasti al gusto del vino romano (vedi qui), poi abbiamo passeggiato a lungo fra le vigne dell’epoca (vedi qui, qui, qui, qui qui, qui). Entriamo finalmente in cantina.

Manca pochissimo alla nostra vendemmia e mi sembra quanto mai appropriato tornare a parlare della vinificazione. Lo faccio però andando alle sue origini, dove tutto ha avuto inizio, cioè all’epoca Romana.

Non vi voglio però raccontare per l’ennesima volta delle anfore in terracotta e altre generalità che conosciamo tutti bene, se non per rapidi accenni. Voglio invece entrare veramente in una cantina dell’epoca, con l’occhio del produttore di vino, e capire le loro tecniche, al di là di miti e pregiudizi.

Avrete di certo letto di chi riporta, con perplessità, che aggiungevano durante la vinificazione tante cose strane: acqua di mare, latte, noccioli d’olive, polvere di marmo, farina di piselli selvatici e altro. In realtà queste pratiche, non sono così assurde come possono sembrare, come vi spiegherò poi. Anzi, rappresentano dei primi approcci rudimentali all’enologia che verrà. In questo periodo nascono infatti diverse delle pratiche enologiche che verranno sviluppate in seguito, sia nel bene che nel male, con sofisticazioni dei vini anche eccessive.

In generale, possiamo dire che al loro apice i Romani avevano una produzione di vino tecnicamente curata, come vedrete, tolti quei diversi aspetti che ci sono incomprensibili (soprattutto per la scarsità d’informazioni) e non trascurando i limiti oggettivi dell’epoca. Questo livello produttivo verrà perso nell’Alto Medioevo, con un netto peggioramento della qualità, e verrà riconquistato solo dopo qualche secolo, prima del salto definitivo verso l’enologia moderna.

Luci ed ombre

Al momento dell’apice, producevano diverse tipologie di vino: fermi, effervescenti, secchi, dolci, passiti, … Tutti questi vini erano abbastanza buoni da essere bevuti tal quali, a parte la solita diluizione con acqua (necessaria per stemperate le alte gradazioni dell’epoca, visto che spesso raccoglievano le uve surmature; si tratta comunque di un sistema naturale di conservazione). Non siamo più nelle epoche più antiche, quando le tecniche produttive erano primitive ed i vini erano così “cattivi” da dover essere sempre corretti al momento del servizio con erbe, spezie e miele ed altro (vedete qui), per renderli bevibili. L’addolcimento col miele rimarrà, ma solo per un “cocktail” particolare, detto mulsum, servito come aperitivo. Rimarranno anche i vini alle erbe, per uso medicinale o per piacere, ma erano prodotti specifici.

La produzione di vino romana si è quindi evoluta notevolmente nei secoli, partendo da sistemi primitivi. Lo ha fatto integrando la conoscenza del tempo (gli autori latini citano molte referenze di testi greci, che a noi non sono pervenuti), attraverso la sperimentazione empirica, oltre che una notevole evoluzione tecnologica degli strumenti (di cui ho già raccontato qui, parlando degli Etruschi). I più avanzati torchi romani non cambieranno praticamente più fino al XIX sec.

Il periodo di apice è rappresentato dai testi dei soliti Columella e Plinio (come abbiamo già visto per la parte di viticultura), della seconda metà del I sec. d.C. Questi testi descrivono una produzione del vino accurata, senza però concederci molti dettagli e spiegazioni. Puntano l’attenzione soprattutto sulle pratiche finalizzate al miglioramento dei vini di bassa qualità, la grande massa della produzione. Accennano anche ad una piccola nicchia di vini di grande pregio che, scrivono, non avevano bisogno di nessuna correzione in fase di vinificazione.

Nel periodo successivo ci saranno solo alcune evoluzioni tecnologiche, come l’invenzione del densimetro, detto allora hydroscopium, uno strumento per valutare la densità dei liquidi. Per quanto ci riguarda, è usato per misurare lo zucchero e l’alcol di mosti e vino (a lato, un disegno di un densimetro più moderno). È citato per la prima volta da Sinesio, in una lettera scritta alla sua maestra Ipazia, a cavallo del IV-V secolo d.C. Sembra però che l’uso comune risalga al VI sec., come racconta il grammatico Prisciano. Questa ed altre conoscenze verranno perse nei secoli successivi. Uno strumento simile verrà di nuovo inventato solo all’inizio del XVII sec.

Rimangono comunque diversi aspetti inspiegabili per noi nella produzione del vino dell’epoca romana. Il più eclatante è rappresentato da quei poeti che decantano vini dall’incredibile invecchiamento, anche di centinaia di anni. Considerando che neppure oggi è possibile avere vini così longevi (che restino bevibili e piacevoli), probabilmente erano solo iperboli o licenze poetiche.

Alcuni passaggi importanti della vinificazione sono totalmente omessi nei testi antichi. Ad esempio non sono mai descritte le macerazioni delle bucce. Questo fatto ha tratto in inganno diversi autori moderni di storia del vino, facendogli scrivere che, all’epoca, si producessero solo vini bianchi. In realtà gli autori latini parlano di un’ampia gamma di colori. Plinio scrive di vino bianco, fulvo (orange wine?), sanguigno (rosso) e nero. Galeno aggiunge anche il rosso pallido (rosato?) ed il pallido, che descrive come una via di mezzo fra il bianco e il fulvo.

Ad ogni modo, i Romani hanno di certo gettato le basi di certe pratiche enologiche, come vedremo, ma non sapevano perché le facevano o perché aggiungevano certe sostanze, non avendo conoscenze chimiche sulle composizioni dei mosti e dei prodotti che utilizzavano. Potevano giusto apprezzarne i risultati finali. L’altro limite insormontabile dell’epoca era l’assoluta ignoranza sulla fermentazione, oltre che sulle alterazioni microbiologiche.

Quindi, potevano essere anche bravi a fare alcuni vini, ma erano sempre in balia della fortuna e del caso. Se qualcosa andava storto, non sapevano porvi rimedio e semplicemente declassavano il vino. Questa fragilità produttiva non appartiene però solo dell’epoca romana, rimarrà molto a lungo. Si inizieranno a capire (e a gestire) questi processi solo con le scoperte di Pasteur sul ruolo dei microorganismi nella produzione enologica, ma dovremo aspettare fino alla seconda metà del XIX secolo. (Se vi interessa scoprire il lungo ma affascinante percorso che ha portato alla comprensione del processo della fermentazione, vi invito a leggere questa mia serie di post, qui, qui, qui, qui).

Infine, non dimentichiamo che, come in ogni epoca passata, coesistevano diverse realtà: le cantine più ricche e dotate degli strumenti più all’avanguardia, quelle (di ogni dimensione) gestite da persone istruite o comunque esperte, fino ai tanti contadini che continuavano a fare il vino in modo molto primitivo.

Alcuni concetti-chiave

I Romani avevano già raggiunto una certa consapevolezza riguardo alcuni concetti chiave della produzione del vino, che verranno recuperati solo secoli dopo la fine dell’era antica.

Primo fra tutti, c’è l’importanza della pulizia. Di certo non sapevano dell’esistenza dei microorganismi, non avevano i nostri prodotti sanificanti, l’acqua corrente nelle cantine e tante altre cose. Avevano però intuito quanto fosse importante pulire tutto per bene. La cura e la perfetta pulizia di ogni contenitore ed attrezzo, prima e dopo ogni uso, è una “mania” per gli autori romani, fin dai tempi più antichi di Catone. Tale modo di operare verrà recuperato, in epoca moderna, solo abbastanza recentemente. La pulizia dei contenitori del vino era facilitata dal rivestimento interno fatto con resina vegetale, rinnovata ad ogni uso, dopo aver raschiato a fondo quella vecchia. Raccomandavano anche di ripulirli attentamente da ogni odore residuo. In una cantina di Stabia, trovata totalmente integra dall’archeologo Fiorelli a fine Settecento, il locale di lavorazione delle uve era rivestito sul pavimento e sulle pareti da un materiale fatto da mattoni triturati e calcina, fino a circa un metro e ottanta d’altezza, col limite segnato da una riga rossa. La calce è il sistema più antico per igienizzare le pareti soggette ad umidità. La sua alcalinità evita lo sviluppo di muffe ed altri microrganismi.

Avevano intuito anche l’importanza della temperatura nel corso della vinificazione. Columella consiglia di portare i contenitori vinari in luoghi caldi o freddi a seconda della necessità o di avere dolii in posizioni diverse. Scrive che, se toccando il dolio si sente salire troppo la temperatura, sicuramente non si avrà una buona vinificazione. Oggi sappiamo che i lieviti fermentativi agiscono bene a determinate temperature. Soprattutto quelle troppo alte possono compromettere il processo. In una cantina di Pompei è stato trovato un sistema ingegnoso per raffreddare le anfore vinarie. Queste era appoggiate ad un’intercapedine in argilla nella quale veniva fatta scorrere acqua fresca. Nella descrizione della produzione di vini spumanti dolci, si legge che le anfore, ben sigillate, erano trasferite ad un certo punto in vasche d’acqua fredda (per bloccare la fermentazione e lasciare un residuo zuccherino). Come ancora oggi, il freddo era un’alleato dei cantinieri per favorire i processi di sedimentazione e poi travaso dei vini. Nei testi tardo-antichi, si sottolinea l’importanza di realizzare le cantine in modo che siano sempre fresche. Se così non era, in passato bisognava sfruttare i cambi stagionali per fare certe operazioni. Per questo motivo spesso gli autori antichi legano certe pratiche a determinate costellazioni (o altro): non è una questione di astrologia, ma il loro modo per indicare il momento stagionale più opportuno.

Avevano anche capito i rischi dell’ossidazione (per loro una generica alterazione). Infatti gli autori scrivono di evitare di esporre il vino all’aria, soprattutto a temperature calde. Nella descrizione di ogni passaggio di cantina, gli autori insistono molto sul fatto di avere sempre i contenitori accuratamente rivestiti internamente (con resine vegetali) e sigillati.

La cantina e la vinificazione

La produzione del vino non era così diversa da quella di una qualunque cantina del passato, almeno fino al XIX sec., salvo che per i contenitori.

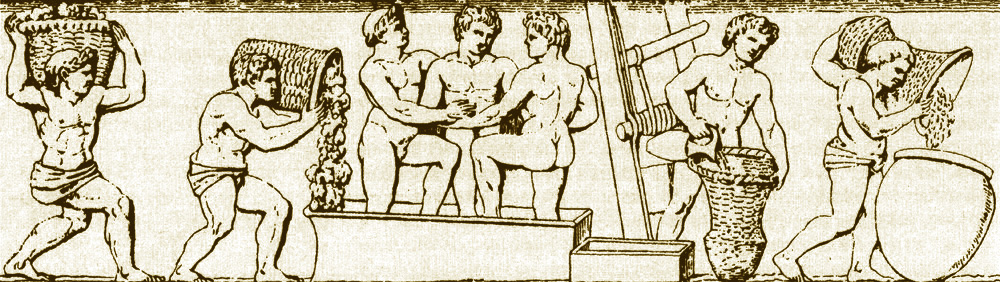

L’uva era pigiata coi piedi nei palmenti. Le vinacce o i grappoli interi (chiusi dentro a cestelli in vimini o altro materiale) erano pressati nei torchi. Come sappiamo, i principali vasi vinari, dove il vino completava la fermentazione, erano dei grossi contenitori in terracotta, rivestiti internamente con pece vegetale, parzialmente o completamente interrati, detti dolii (dolium al singolare). Il loro nome più antico era calpar, già non più in uso ai tempi di Varrone (I sec. a.C.). Esistevano anche vasche chiuse in muratura, anche se meno diffuse.

A cosa serviva l’impeciatura dei contenitori vinari? Si trattava di un rivestimento interno fatto con resine di origine vegetale, che sono sostante di diversa natura prodotte da numerose piante, a volte in seguito a ferite o attacchi parassitari, per cui è spesso anche un antisettico naturale. Da migliaia di anni sono state usate per gli usi più disparati, prima dell’introduzione delle resine o altri materiali sintetici. Spesso sono anche aromatiche e non sappiamo quanto questo rivestimento influisse o meno sul gusto del vino. Sicuramente serviva a rendere questi contenitori il più possibile inerti, come cerchiamo di fare anche oggi. Il rivestimento in resina sigilla la porosità delle anfore, contro i rischi dell’ossidazione e le rende perfettamente impermeabili ai liquidi. Inoltre garantisce una certa pulizia, contro il rischio di contaminazioni microbiologiche, visto che dopo ogni uso i vasi erano accuratamente raschiati dallo strato di resina vecchio e di nuovo rivestiti.

Durante la vinificazione, ritenevano importante la valutazione della schiuma che si forma sul liquido, per capire se la fermentazione stesse procedendo bene o no. In particolare, descrivono una delle alterazioni più comuni del vino (fino a non tanto tempo fa), la fioretta. La descrivono come una velatura chiara, come una tela di ragno sulla superficie del vino. Il vino così alterato diventava insipido e piatto, con spunto acetico o proprio acetificazione. Può succedere soprattutto per vini a bassa gradazione alcolica che restano troppo in contatto con l’ossigeno. Dipende dallo sviluppo di diverse specie di batteri aerobi.

I vini venivano lasciati riposare dopo la vinificazione e, nel mese di maggio, li travasavano in nuovi vasi impeciati. Durante questo passaggio avveniva la sfecciatura. Era il momento finale per classificare la qualità del prodotto, tramite l’assaggio. Veniva ritenuta molto importante l’acidità. Se era troppo scarsa, non lo si considerava un buon segno per la conservabilità e la qualità in generale del vino (come sappiamo bene anche oggi).

Il vino di bassa qualità o da bere giovane era in genere messo dentro a nuovi dolii (vinum doliare), ben chiusi, da dove era prelevato di volta in volta per la vendita o il consumo. Da qui era travasato in brocche e vasi di diverso materiale. Per il trasporto via terra, poteva essere messo anche in un grande otre in pelle, detto culleus o uter vini, posizionato su un carro.

Il vino di bassa qualità o da bere giovane era in genere messo dentro a nuovi dolii (vinum doliare), ben chiusi, da dove era prelevato di volta in volta per la vendita o il consumo. Da qui era travasato in brocche e vasi di diverso materiale. Per il trasporto via terra, poteva essere messo anche in un grande otre in pelle, detto culleus o uter vini, posizionato su un carro.

Quello migliore, era invece travasato in anfore e per questo era detto vino anphorariarum. Qui era conservato, invecchiato e trasportato. Le anfore erano sempre impeciate, accuratamente chiuse con tappi in sughero, sigillati con resina, argilla o gesso. Erano identificate da una nota, cioè una scritta a pennello fatta sull’anfora o su una pergamena o una striscia di cuoio. Questa specie di etichetta era detta pittacium. Riportava la tipologia (ad esempio, l’abbreviazione rubr. stava per vino rosso), il luogo di provenienza e l’anno in cui era stato riposto. Soprattutto dal II secolo d.C. in poi, il vino poteva anche essere messo, per la conservazione ed il trasporto, in barili di legno (cupa), ed era detto vinum de cupa. Già Plinio li descrive, nella seconda metà del I sec. a.C., come tipici della zona delle Alpi.

Per spostare i liquidi (mosto e vino) da un contenitore all’altro, si usavano lunghi sifoni, oppure contenitori di trasporto più piccoli (anfore o altro). In cantine più all’avanguardia, come in una trovata a Stabia, il palmento aveva il pavimento inclinato verso un canale di scolo, dove si potevano inserire dei tubi (fistole) in piombo, che portavano il vino nei dolii sfruttando la pendenza. Per assaggiare il vino, si usava uno strumento detto aulon sysetera, fatto in vetro, simile agli alzavino (o pipetta) usati ancora oggi per prelevare piccoli campioni d’assaggio dalle botti.

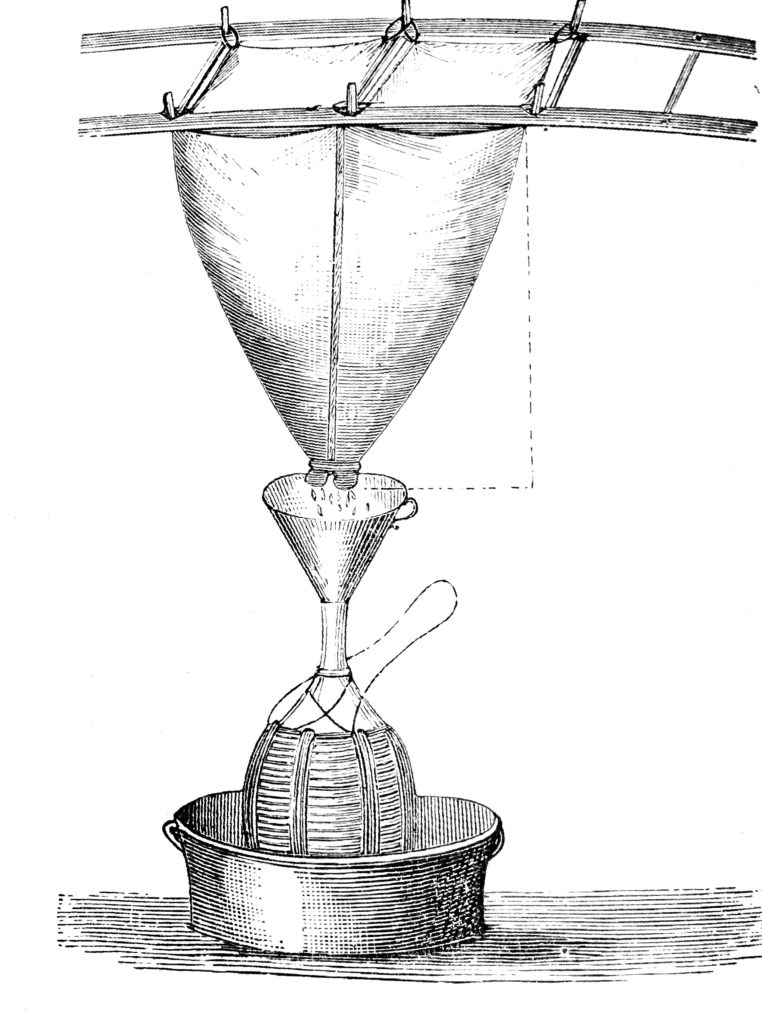

Per eliminare torbidi e fecce, usavano i sistemi in uso da sempre nelle cantine, cioè i travasi, dopo aver lasciato sedimentare il torbido sul fondo. Per la pulizia e filtrazione dei vini, gli autori ci parlano di un colum o saccus vinarius, un cesto o colatoio fatto in vimini, stuoia o giunchi, a forma di cono (sotto, uno simile ottocentesco).

CONTINUA… (qui) con l’approfondimento delle pratiche enologiche.

BIBLIOGRAFIA

“De re rustica”, Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846

Luigi Manzi “La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, 1883

Dalmasso e Marescalchi, “Storia della vite e del vino in Italia”, 1931-1933-1937

Emilio Sereni, “Storia del paesaggio agrario italiano”, 1961

Enrico Guagnini, “il vino nella storia”, 1981

Hugh Johnson, “Il vino, storia, tradizioni, cultura”, 1991

Tim Unwin, “Storia del Vino “, 1993

Antonio Saltini, “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”, Rivista di Storia dell’Agricoltura a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998

E. Chioffi, “Anfore, archeologia marina”, Egittologia.net

“Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana”, a cura d Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.

“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002

“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.