Avere una vigna nell’antica Roma era considerato un affare interessante. Catone la mette al primo posto in agricoltura, come l’attività più redditizia e così sarà per secoli. Tuttavia non era solo una questione economica.

L’agricoltura, ma soprattutto la viticoltura, era considerata l’attività più vicina ai valori fondanti dei padri, al legame salvifico con la terra e la natura, lo stile di vita ideale, un’occupazione in grado di elevare l’uomo moralmente, al contrario del vizio e dalla corruzione della vita di città, … Questa “nobiltà” era anche una questione di classe. Infatti i patrizi erano i proprietari terrieri per eccellenza, per cui lodavano ed esaltavano volentieri questa loro attività peculiare, mentre era un traguardo di affermazione sociale per gli altri. Secondo Cicerone (De Officiis), “fra le occupazioni nelle quali il guadagno è assicurato, nessuna è migliore dell’agricoltura, né più proficua, né più piacevole, né più consone all’uomo libero“. Eppure egli faceva altro nella vita. Ciò non toglie che per lui la viticultura, nello specifico, fosse l’attività vagheggiata per la vecchiaia.

Non manca in tutto ciò, come in tutte le epoche a venire, una buona dose di idealizzazione della vita agricola, soprattutto da parte di chi (poeti, letterati o ricchi proprietari) non si è mai confrontato realmente con la dura vita dei campi e con l’incertezza di un’attività dominata dagli alti e i bassi dell’annata. Comunque, proprio in questo periodo il mondo agricolo entra nell’Arcadia grazie a Virgilio, che definisce così un topos letterario di grande successo nei secoli a venire. L’Arcadia di Virgilio non è più solo il paesaggio naturale ma anche quello agricolo, dove la Natura benigna dona in abbondanza i suoi frutti all’uomo abile nel suo lavoro.

Noi però non siamo letterati ma vignaioli. Chi vive veramente della terra può amarla senza mitizzazioni o visioni bucoliche, conoscendone bene anche i risvolti più difficili. Di certo gli agricoltori Romani non li ignoravano, come d’altra parte Cicerone, che descrive chiaramente i rischi e gli inconvenienti del lavoro agricolo in una delle sue celebri orazioni (Ad Verrem).

Vediamo ora di capire la vera vita del vignaiolo dell’epoca, di cui racconterò in questo e altri post a seguire. Inizio col ricordare un po’ di storia agricola romana, per poi andare a vedere chi erano i nostri colleghi del tempo e poi come lavoravano. Tanto è cambiato da allora, eppure in tanti aspetti si ritrova anche il nostro presente.

[one_second][info_box title=”La meravigliosa vigna di Palemone

” image=”” animate=””]

Un esempio vivido della viticultura dell’epoca ce lo fornisce Plinio il Vecchio, il quale racconta di una vigna meravigliosa e la porta come esempio del grande valore di questa attività.

Un esempio vivido della viticultura dell’epoca ce lo fornisce Plinio il Vecchio, il quale racconta di una vigna meravigliosa e la porta come esempio del grande valore di questa attività.

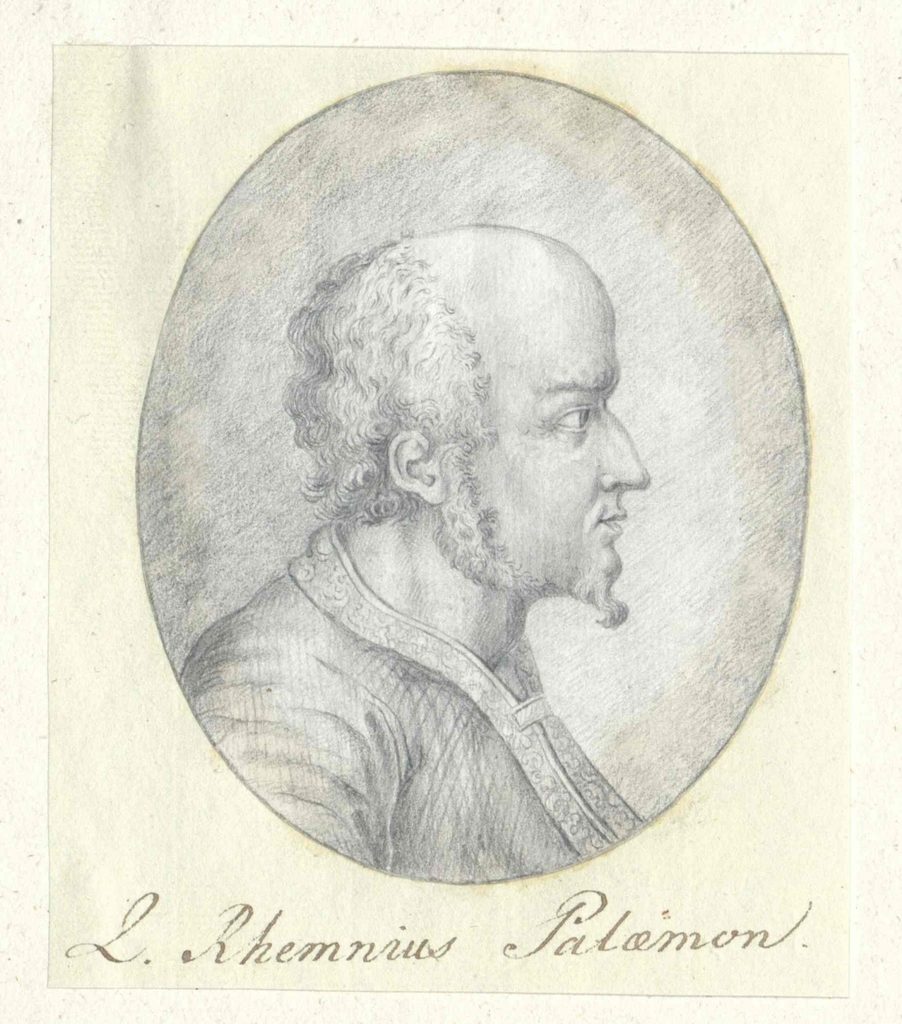

Era di proprietà di un grammatico (=insegnante degli studi superiori) molto famoso al suo tempo, Quinto Remmio Palemone (Quintus Remmius Palaemon). Era un liberto originario di Vicenza, un ex-schiavo che non solo si era affrancato, ma era diventato molto ricco e celebre. Viene ricordato per il suo contributo alla lingua latina, per aver introdotto lo studio delle opere di Virgilio nelle scuole, ma anche per i suoi vizi e la sua arroganza.

Palemone, nel periodo di Nerone (55 o 57 d.C.), acquistò un terreno incolto nell’Ager Nomentanus, al decimo miglio fuori Roma, di poco meno di 60 jugeri (circa 15 ettari). La zona era considerata fra le più rinomate per il vino, dopo l’area del Falerno. Plinio racconta che Palemone aveva acquistato quel terreno per poco, anche se poi aveva dovuto investire diverso denaro per l’impianto del vigneto, che era un’operazione molto costosa, oggi come allora. In totale aveva speso seicentomila sesterzi.

Palemone, nel periodo di Nerone (55 o 57 d.C.), acquistò un terreno incolto nell’Ager Nomentanus, al decimo miglio fuori Roma, di poco meno di 60 jugeri (circa 15 ettari). La zona era considerata fra le più rinomate per il vino, dopo l’area del Falerno. Plinio racconta che Palemone aveva acquistato quel terreno per poco, anche se poi aveva dovuto investire diverso denaro per l’impianto del vigneto, che era un’operazione molto costosa, oggi come allora. In totale aveva speso seicentomila sesterzi.

Aveva dato l’appalto dei lavori (lo scasso, la realizzazione della vigna e poi anche la sua gestione) al viticoltore suo vicino, tale Acilio Sthenelo, anche lui un liberto. Plinio ci fa sapere che questi era un vignaiolo di provata capacità e che era stato proprio lui a consigliare Palemone in tutto questo affare. L’appaltatore, detto allora conductor, oggi si chiama contoterzista (cioè un agricoltore che, oltre i propri campi, lavora anche quelli di altri, grazie alla propria professionalità, manodopera ed attrezzi).

Dando in appalto il grosso dei lavoro, Palemone teneva pochissimi operai e vendeva l’uva in pianta. Chiaramente il grammatico era un imprenditore che voleva trarre il massimo profitto dalla sua vigna col minimo delle spese. Plinio stesso sottolinea che Palemone non era stato spinto dall’amore della viticoltura in tutto questo, ma dalla sua enorme e ben nota vanità. Plinio forse è sferzante anche per snobismo di classe? A Roma uno schiavo poteva anche ascendere socialmente ma si portava dietro tutta la vita il marchio delle sue origini. Tuttavia, allora come oggi, fra i ricchi e i potenti, era sicuramente di vanto avere la vigna!

Ad ogni modo, Plinio scrive che, nell’ottavo anno (l’anno di ingresso nella piena produzione per una vite maritata), il grammatico arrivò a guadagnare 400.000 sesterzi dalla vendita dell’uva, 2/3 di quanto aveva pagato l’intero vigneto. Secondo Plinio, è un rendimento molto importante. Lo paragona agli utili che si ricavavano dal commercio con le Indie.

Anche Svetonio racconta della vigna meravigliosa (in De Grammaticis et rhetoribus). Sostiene che un ceppo di queste viti arrivava a dare ben 360 grappoli! Questo numero spropositato forse è un’iperbole per rimarcare l’eccellenza della vigna (Svetonio non era di certo un agronomo). Tuttavia, il sistema tradizionale romano, la vite maritata (arbustum), il più diffuso allora nel centro Italia, può dare veramente un’elevatissima produzione per ceppo.

Ad ogni modo, la vigna era diventata ormai molto famosa. Al decimo anno Seneca volle acquistarla a tutti i costi, anche se dovette “abbassarsi” a fare affari con un personaggio che mostrava di disprezzare. Plinio ci fa sapere che egli la comperò per quattro volte il prezzo pagato inizialmente da Palemone (due milioni e quattrocentomila sesterzi), concludendo così in bellezza la sua dimostrazione della grande valenza economica della viticoltura.

Seneca l’acquistò evidentemente solo per motivi di prestigio, non certo per fare un investimento vantaggioso. Ancora oggi succede che un personaggio facoltoso comperi a carissimo prezzo una vigna o un’azienda viti-vinicola di grande nome o di un territorio molto famoso.

Seneca non continuò con la vendita dell’uva, ma vi produsse direttamente il vino. Chissà se fu quest’attività ad ispirargli quei passi, nelle sue opere, in cui il vino o la vigna diventano metafore dell’esistenza umana, come ad esempio:

“Ma tu (Lucilio), fin d’ora, serba gelosamente tutto quello (il tempo) che possiedi; e avrai cominciato a buon punto, poiché – ci ammoniscono i nostri vecchi – «è troppo tardi per risparmiare il vino, quando si è giunti alla feccia». Nel fondo del vaso resta non solo la parte più scarsa, ma anche la peggiore.”[/info_box][/one_second]

Un popolo di agricoltori.

Roma, come ogni civiltà, nacque sull’agricoltura che, inizialmente, era solo di sussistenza. Varrone racconta che, alle origini, Romolo assegnò a ciascun cittadino un appezzamento di terra coltivabile pari a due jugeri (all’incirca mezzo ettaro), lo stretto necessario per vivere. Secondo la tradizione, la classe dei patrizi discendava da questi primi abitanti – possidenti di Roma. L’immagine classica del Romano antico ideale era infatti quella dell’agricoltore, che lascia l’aratro o la vigna solo per impugnare la spada quando la patria chiama. Catone ci ricorda che, per lodare un uomo, si usava dire che fosse “un buon marito e un buon agricoltore”.

Nel periodo più antico sembra che si cercasse di mantenere un certo equilibrio nelle proprietà terriere: si pensava che l’eccessivo arricchimento di qualcuno avrebbe destabilizzato l’intera società. Era però necessario contenere la cupidigia umana e Numa Pompilio, il grande legislatore, istituitì le feste Terminalia, in quella frammistione tipicamente antica di legge e religione. Fu ordinando ai Romani di delimitare i propri campi con dei cippi, consacrati a Giove Terminus, nume protettore di ogni diritto e di ogni impegno (Juppiter Terminus, poi diventato una divinità indipendente, il dio Terminus). I confini erano così resi sacri ed inviolabili. Chi lo faceva compiva uno fra i delitti più esacrabili e diventava “sacer“. Questo termine si può tradurre come sacro ma nello stesso tempo maledetto, una persona che aveva compiuto azioni così terribili da porsi al di fuori della stessa società degli uomini, entrando in un ambito di appartenenza agli dei. Non era neppure perseguito dalla legge, ma chiunque avrebbe potuto ucciderlo impunemente. Numa introdusse in queste feste anche la misura delle proprietà. Se superavano i 50 jugeri (circa 13 ettari), l’eccendenza era confiscata dallo stato. Tullio Ostilio iniziò a concedere queste terre requisite ai nullatenenti.

Nel periodo più antico sembra che si cercasse di mantenere un certo equilibrio nelle proprietà terriere: si pensava che l’eccessivo arricchimento di qualcuno avrebbe destabilizzato l’intera società. Era però necessario contenere la cupidigia umana e Numa Pompilio, il grande legislatore, istituitì le feste Terminalia, in quella frammistione tipicamente antica di legge e religione. Fu ordinando ai Romani di delimitare i propri campi con dei cippi, consacrati a Giove Terminus, nume protettore di ogni diritto e di ogni impegno (Juppiter Terminus, poi diventato una divinità indipendente, il dio Terminus). I confini erano così resi sacri ed inviolabili. Chi lo faceva compiva uno fra i delitti più esacrabili e diventava “sacer“. Questo termine si può tradurre come sacro ma nello stesso tempo maledetto, una persona che aveva compiuto azioni così terribili da porsi al di fuori della stessa società degli uomini, entrando in un ambito di appartenenza agli dei. Non era neppure perseguito dalla legge, ma chiunque avrebbe potuto ucciderlo impunemente. Numa introdusse in queste feste anche la misura delle proprietà. Se superavano i 50 jugeri (circa 13 ettari), l’eccendenza era confiscata dallo stato. Tullio Ostilio iniziò a concedere queste terre requisite ai nullatenenti.

La storia agiografica romana ci rimanda figure di straodinaria integrità circa questo ideale romano della morigeratezza, cioè di una vita regolata dalla temperanza e dalla sobrietà. Ricordiamo ad esempio il generale Curio Dentato che, nel 285 a.C., rifiutò 50 jugeri in Magna Grecia che il Senato voleva donargli, per ringraziarlo di aver sconfitto Pirro. Disse che non voleva dare il cattivo esempio. Il caso più famoso è quello di Cincinnato che, per rispondere alla chiamata dello stato, lasciò il suo campo di 4 jugeri sul colle Vaticano e tornò a lavorarlo una volta terminato il suo incarico politico, senza averlo ingrandito (cioè senza essersi arricchito). Ricordo anche che il Senato dovette ammettere fra le spese pubbliche il pagamento dei lavori dei campi del generale Attilio Regolo, che aveva dovuto prolungare la sua permanenza in Africa ma, senza le sue braccia, la famiglia rischiava di morire di fame.

Questi lodevoli esempi erano solo eccezioni. Infatti, nel tempo, si instaurarono comunque degli squilibri che si accentuarono sempre più, grazie anche a leggi sempre più permissive sulla proprietà.

Quando Roma iniziò le prime conquiste, i terreni dei vinti erano confiscati ed erano annessi all’ager publicus, il demanio. Una parte di esse era venduta ai cittadini liberi. I più ricchi si aggiudicavano non solo gli appezzamenti più grandi ma anche i terreni migliori. Una parte era comunque data a chi non poteva permettersi di pagare ma, in cambio, doveva rendere ogni anno una parte del raccolto. Poi gli appezzamenti saranno assegnati anche ai veterani degli eserciti.

Non è facile capire come si passò dall’agricoltura di pura sussistenza alla nascita di aziende agricole con finalità economiche. Si pone come pietra miliare in questo senso l’epoca di Catone il Censore (a metà circa del II sec.a.C.), grazie alla sua testimonia della trasformazione in atto. Le prime ville erano medio-piccole e purtroppo sappiamo che la loro crescita fu legata soprattutto al lavoro schiavistico dei prigionieri di guerra.

Ad ogni modo, iniziò un periodo di grande prosperità per il vino e il suo commercio, così come per l’agricoltura italiana in generale, che rimarrà floridissima più o meno fino alla fine della Repubblica ed il primo Impero. Da lì in poi iniziò però un progressivo declino, per molteplici ragioni. Ebbe grande importanza in questo senso la nascita ed espansione del latifondo, come temevano i Romani più antichi, che portò alla perdita dell’agricoltura specializzata ed alla dipendenza dalle provincie. Come si arrivò a questo punto? Non è semplice fare una sintesi ma provo a dare un’idea della trasformazione in agricoltura.

Il latifondo finì per predominare ed espanersi per la scomparsa progressiva delle piccole proprietà. Anche nell’era più florida il piccolo-medio agricoltore non aveva sempre vita facile. Diversi autori ci testimoniano di come fossero ingenti i costi per avviare e gestire un’azienda agricola, soprattutto con l’impianto del vigneto, e di come fossero pesanti le tasse. Se aggiungiamo anche il rischio di annate scarse o andate proprio male, le difficoltà si moltiplicavano. I piccoli proprietari erano costretti molto spesso ad indebitarsi, con poche o nessuna tutela, con interessi spesso altissimi.

Il latifondo finì per predominare ed espanersi per la scomparsa progressiva delle piccole proprietà. Anche nell’era più florida il piccolo-medio agricoltore non aveva sempre vita facile. Diversi autori ci testimoniano di come fossero ingenti i costi per avviare e gestire un’azienda agricola, soprattutto con l’impianto del vigneto, e di come fossero pesanti le tasse. Se aggiungiamo anche il rischio di annate scarse o andate proprio male, le difficoltà si moltiplicavano. I piccoli proprietari erano costretti molto spesso ad indebitarsi, con poche o nessuna tutela, con interessi spesso altissimi.

Progressivamente, sempre più piccole proprietà sparirono, per i costi ingenti ed i prestiti usurai, che sono denunciati già dall’epoca di Catone. Se gli agricoltori non riuscivano pagare monetariamente i debiti, dovevano andare a lavorare come servi nei campi e nelle vigne dei loro creditori, trascurando i propri. Questa forma di servaggio era chiamata nexus. Chi non ce la faceva neppure così, doveva cedere la proprietà, contribuendo così all’allargamento di quelle dei più ricchi. Chi non si era compromesso a tal punto da diventare schiavo, abbandonava le campagne e si accalcava in città, dipendendo dall’erario statale per mangiare.

Così denuncia Varrone: “… i padri di famiglia a poco a poco si sono introdotti dentro le mura della città, hanno abbandonato la falce e l’aratro, e preferiscono usare le mani per applaudire nel teatro e nel circo piuttosto che nella coltivazione dei campi e delle vigne, così paghiamo per sfamarci chi ci porti il grano dall’Africa e dalla Sardegna e facciamo le vendemmie nelle isole di Coo e di Chio“.

Dalla tarda Repubblica in poi, questo disagio politico e sociale per la progressiva scomparsa delle piccole e medie proprietà è testimoniata da numerosi autori dell’epoca, con denunce della situazione o l’incitamento morale a tornare all’agricoltura. C’è chi compone lodi poetiche sulla vita agricola, chi trattati in cui esalta la sua valenza economica (soprattutto della viticoltura, come Plinio con la vigna di Palemone). L’intento è di spingere i Romani a tornare ad occuparsi di queste attività, sempre più in pericoloso declino.

In tarda età repubblicana e prima età imperiale, a lato delle piccole proprietà, nacquero latifondi sempre più grandi. Già Cicerone denunciava che, alla sua epoca, la maggior parte delle terre agricole erano di proprietà di soli 2.000 capifamiglia. Ci fu chi tentò, debolmente, di arginare questi fenomeni. Nerone lo fece in modo brutale, con un gesto più stizzoso che altro: fece giustiziare sei latifondisti che, da soli, si spartivano quasi tutte le terre africane.

Non è che le aziende agricole medie o piccole sparirono del tutto nel corso dell’Impero. Diverse rimasero a lungo, alcune anche fino alla fine dell’era Romana, soprattutto in territori marginali, come ho già raccontato per la nostra zona di Bolgheri (vedete qui e qui).

I latifondi però arrivarono ad occupare buona parte della penisola. Erano così grandi che era sempre meno conveniente investire in produzioni specializzate, come la viticoltura. Molti di essi si basarono principalmente sull’allevamento, poco costoso e che richiedava poca manodopera. Si diffusero così paesaggi abbandonati ed informi, definiti saltus, che compaiono anche nei paesaggi pittorici dell’epoca.

In un primo tempo, il saltus si allargò a discapito del paesaggio naturale delle selve, distrutte con incendi, o andando ad usurpare le terre pubbliche. Nel corso dell’Impero si espanse a spese soprattutto del paesaggio agricolo e divenne sempre più perfettamente sovrapponibile alle grandi proprietà terrierie. Solo qua e là era interrotto da piccoli appezzamenti lavorati, ad uso dei guardiani e dei pastori o coltivato dalla nuova figura del colono (di cui parlo più avanti).

Palladio, nel IV secolo d.C., torna a denunciare quei ricchi che si costruiscono ville e giardini a dismisura, trascurando l’agricoltura o tramutando i campi fertili in pascoli. Si lamenta che vi si allevino animali utili solo a nutrire il lusso di pochi (come pavoni, piccioni, tordi, quaglie, …), mentre sempre più gente affamata fugge disperata dai campi e s’accalca in città.

Quello che restava dell’agricoltura del Tardo Impero andò sempre più in decadenza anche per l’eccessiva pressione fiscale, il dispotismo militare e l’anarchia. Le invasioni barbariche fecero il resto.

I nostri colleghi di allora.

L’agricoltura delle origini, di sussistenza, vedeva protagonista il proprietario e la sua famiglia, come Cincinnato o Attilio Regolo descritti sopra. Col tempo nacque la villa, cioè l’azienda agricola con finalità di profitto. Catone è il primo a descriverla, nel De agri cultura (o De re rustica), nel 160 a.C. Anzi, scrisse la sua opera proprio con l’intento di fornire consigli pratici agli agricoltori (di un certo censo) per far crescere la loro attività, una sorta di manuale che propone un modello “manageriale” da seguire.

Secondo Catone, la vigna è la coltivazione più importante e la più redditizia, per cui deve occupare una parte importante dell’azienda. La dimensione ideale per lui è di cento jugeri (poco più di 25 ettari). Solo più avanti nasceranno i grandi latifondi. Non dobbiamo comunque paragonarla ad una vigna di oggi della stessa dimensione, perché la viticoltura romana, ricordo, era sempre promiscua. Alle viti era alternata la coltivazione del grano o altri cereali, come resterà comune in Italia fino al Novecento (vedete la foto).

Non credo sia così interessante parlare dei ricchi proprietari che si recavano più o meno saltuariamente a controllare il lavoro nelle loro proprietà o che, più avanti nella storia, trascorrevano ore di piacevole otium in villae diventate (più o meno) principesche. Se ne legge ovunque. Voglio andare a conoscere i veri vignaioli.

Catone ci dà indizi su chi erano, raccontandoci che per la sua azienda ideale di 100 jugeri ci vogliono 16 persone al lavoro. A gestirla c’è il vilicus, il fattore, a cui spetta la direzione di tutti i lavori agricoli e l’amministrazione, coadiuvato dalla moglie, la vilica.

Sotto di essi ci sono 10 operarii (operai) generici, più quattro specializzati. Questi ultimi comprendono i “trattoristi” dell’epoca: i lavori erano fatti con gli animali. Ci voleva un bubulcus (il bifolco, guardiano e guidatore dei buoi), un subulcum (il sottobifolco, aiutava il bifolco e si occupava dei maiali) e un asinarius (chi si occupava degli asini). Per arare e trainare i carri infatti ci vogliono due buoi e tre asini, di cui due per i carri ed uno per la mola (delle olive), con tutti gli equipaggiamenti. Ci voleva poi un salictarius, detto vinchiaiuolo in epoche più recenti. Era colui che aveva cura del saliceto, il boschetto di salici, i cui rami erano di molteplice utilità: quelli più sottili erano usati per legare le viti e altre piante. Quelli un po’ più spessi servivano per realizzare cesti, stuoie ed altro.

Erano liberi o schiavi? Sappiamo tutti che le ville romane si basavano soprattutto sul lavoro schiavistico, eppure Catone parla sempre di operarii, operai, mai servi o schiavi. Ciò non toglie che le ville crebbero e si espansero proprio grazie all’arrivo di manodopera gratuita, soprattutto a partire dalle guerre sanniche e puniche. Per molto tempo i prigionieri di guerra furono i principali lavoratori in agricoltura. Può consolarci pensare che gli schiavi potessero almeno riscattarsi come liberti e fare addirittura ascese sociali (come Palemone o Acilio Sthenelo). Era però difficile che fossero gli sfortunati lavoratori delle campagne. Era molto più facile per chi viveva a stretto contatto dei padroni, riuscendo magari a conquistarsi il loro affetto o il rispetto. Ad esempio, il giovane Palemone, accompagnando a scuola il figlioletto della sua padrona, era riuscito a dimostrare grandi doti intellettuali. Questa donna di buon cuore gli donò così la libertà e la possibilità di studiare. Non a caso, comunque, nelle grandi proprietà successive a Catone, comparve anche la figura dell’ergastularius, il guardiano degli schiavi e dei servi; li controllava e li rinchiudeva la sera perché non potessero fuggire.

Erano liberi o schiavi? Sappiamo tutti che le ville romane si basavano soprattutto sul lavoro schiavistico, eppure Catone parla sempre di operarii, operai, mai servi o schiavi. Ciò non toglie che le ville crebbero e si espansero proprio grazie all’arrivo di manodopera gratuita, soprattutto a partire dalle guerre sanniche e puniche. Per molto tempo i prigionieri di guerra furono i principali lavoratori in agricoltura. Può consolarci pensare che gli schiavi potessero almeno riscattarsi come liberti e fare addirittura ascese sociali (come Palemone o Acilio Sthenelo). Era però difficile che fossero gli sfortunati lavoratori delle campagne. Era molto più facile per chi viveva a stretto contatto dei padroni, riuscendo magari a conquistarsi il loro affetto o il rispetto. Ad esempio, il giovane Palemone, accompagnando a scuola il figlioletto della sua padrona, era riuscito a dimostrare grandi doti intellettuali. Questa donna di buon cuore gli donò così la libertà e la possibilità di studiare. Non a caso, comunque, nelle grandi proprietà successive a Catone, comparve anche la figura dell’ergastularius, il guardiano degli schiavi e dei servi; li controllava e li rinchiudeva la sera perché non potessero fuggire.

Nelle grandi ville, a volte ricche fino allo sperpero, comunque aumentò in modo esponenziale il numero di addetti e la loro specializzazione. Ecco qualche esempio: vinitor (il vignaiolo, chi si occupava della vigna in modo specifico, in queste grandi proprietà), putator (l’esperto di potature), frondator (chi passava a sfrondare le viti o altre piante), fossor (lo zappatore, usato anche come sinonimo di sciocco), pastinator (l’operario che zappava la vigna), vindemiator (il vendemmiatore), arator (l’aratore generico), germiniseca (colui che negli orti e nelle vigne tagliava i piccoli germogli, faceva la spollonatura), strictor (il raccoglitore delle olive dai rami), legulejus (colui che ripassava a raccogliere le olive cadute per terra), saltuarius (il boscaiolo), topiarii (i giardinieri), mellarii (si occupavano delle api e della produzione del miele) e tanti altri ancora.

Columella addirittura raccomanda che ciascuno, a seconda del lavoro, abbia certe caratteristiche fisiche. Ad esempio il bifolco deve avere la voce e il corpo grosso, chi ara deve essere alto di statura, il vignaiolo deve avere le braccia robuste, il pastore deve essere diligente e frugale, ecc. Fa però piacere scoprire che Columella sottolinei che gli schiavi debbano essere trattati con famigliarità e rispetto, anche nel loro ruolo professionale. Infatti scrive che devono essere consultati nelle scelte di lavoro. Purtroppo non era la norma.

Columella addirittura raccomanda che ciascuno, a seconda del lavoro, abbia certe caratteristiche fisiche. Ad esempio il bifolco deve avere la voce e il corpo grosso, chi ara deve essere alto di statura, il vignaiolo deve avere le braccia robuste, il pastore deve essere diligente e frugale, ecc. Fa però piacere scoprire che Columella sottolinei che gli schiavi debbano essere trattati con famigliarità e rispetto, anche nel loro ruolo professionale. Infatti scrive che devono essere consultati nelle scelte di lavoro. Purtroppo non era la norma.

Non dimentichiamo però anche gli uomini liberi, come accennato sopra, che dovevano prestarsi al lavoro servile (nexus) per pagare i debiti. C’erano anche lavoratori liberi e retribuiti, prevalenti in territori in cui si erano instaurati rapporti sociali diversi. Un esempio in questo senso era la nostra antica Etruria del nord, come ho già raccontato qui. Infine, gli appezzamenti di un latifondo potevano anche essere affittati ad agricoltori (coloni) liberi, che lo coltivavano con la loro famiglia e i loro schiavi.

Nel corso dell’Impero il sistema schiavistico entrò in crisi: non c’era più espansione e quindi venne a mancare l’alimentazione continua dei prigionieri di guerra. L’economia era oppressa da un sistema fiscale e burocratico sempre più asfissiante. Le campagne erano sempre più abbandonate. Per far fronte alla carenza di manodopera, dal III sec. d.C. nacque il cosidetto colonato, una sorta di anteprima della servitù della gleba medievale.

Il termine colono (colonus) indicava da sempre l’agricoltore, ma in quel periodo iniziò ad assumere un significato particolare. Ufficialmente non era uno schiavo ma un affittuario, ma aveva un rapporto che era di esclusivo beneficio dei ricchi proprietari. Era vincolato all’appezzamento assegnatogli dal padrone del latifondo, quindi non poteva andarsene a suo piacimento. Doveva al padrone quasi tutta la produzione, salvo lo stretto necessario per vivere, oltre che doveva svolgere corveé di lavoro nei campi padronali. La beffa finale era che il colono doveva anche pagare le tasse.

Il termine colono (colonus) indicava da sempre l’agricoltore, ma in quel periodo iniziò ad assumere un significato particolare. Ufficialmente non era uno schiavo ma un affittuario, ma aveva un rapporto che era di esclusivo beneficio dei ricchi proprietari. Era vincolato all’appezzamento assegnatogli dal padrone del latifondo, quindi non poteva andarsene a suo piacimento. Doveva al padrone quasi tutta la produzione, salvo lo stretto necessario per vivere, oltre che doveva svolgere corveé di lavoro nei campi padronali. La beffa finale era che il colono doveva anche pagare le tasse.

Si era coloni per nascita, lo potevano diventare ex-schiavi. Lo diventavano anche uomini liberi, piccoli proprietari terrieri che preferivano (si fa per dire) rinunciare alla loro indipendenza perchè oppressi dai debiti e dal fisco. C’era anche chi ci arrivava per condanna, per reati vari come l’evasione fiscale o la bancarotta. Questa condizione poteva cessare solo con la scelta di entrare nell’esercito o nel clero o per estinzione temporale del reato. Nel periodo di Giustiniano era praticamente impossibile liberarsi: si poteva uscirne solo riuscendo ad acquistare il fondo o diventando vescovo (!). Molti provavano naturalmente la fuga, come gli schiavi, col rischio di essere puniti severamente dal padrone, anche con la morte. Chi ce la faceva a scappare non poteva che darsi al brigantaggio nei boschi o si nascondeva nelle folle delle città, oppure gli toccava mettersi sotto la protezione di un altro signore.

(… continua…)

[alert style=”warning”]Unità di misura romane per le superfici agricole:

Le superfici agricole erano espresse sopratuttto con lo jugerum, circa 2553 m2, più o meno ¼ di ettaro (che, ricordo, è 10.000 m2). L’unità di base era l’actus quadratus, la metà dello jugero.

L’unità di misura lineare era il pes, il piede, che corrispondeva a 29,779 cm. Dieci piedi facevano 1 pertica. In molte zone del nord d’Italia la pertica e la pertica quadrata sono rimaste in uso fino ai nostri giorni in ambito agricolo, anche se con misure diverse da quelle romane. Variano anche fra i diversi territori.[/alert]

Bibliografia:

Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana, a cura di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.

Storia dell’agricoltura italiana nell’età antica. Italia Romana. A cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002.

Luigi Manzi, 1883, “La viticoltura e l’enologia presso i Romani”.

Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937, “Storia della vite e del vino in Italia”.

Emilio Sereni, 1961, “Storia del paesaggio agrario italiano”.

Paolo Braconi, “Vinea nostra. La via romana alla viticoltura”.

Paolo Braconi, “Catone e la viticoltura intensiva”.

Paolo Braconi, “In vineis arbustisque. Il concetto di vigneto in epoca Romana.

Paolo Braconi, “L’albero della vite: riflessioni su un matrimonio interrotto”.

Attilio Scienza, “Quando le cattedrali erano bianche”, Quaderni monotematici della rivista mantovagricoltura, il Grappello Ruberti nella storia della viticoltura mantovana.

Attilio Scienza et al., Atti del Convegno “Origini della viticoltura”, 2010.

Cornelia Cogrossi, “Il vino nel «Corpus iuris» e nei glossatori”. In: La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento. Atti del convegno (Monticelli Brusati, Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001). Centro culturale artistico di Franciacorta e del Sebino, Brescia, pp. 499-531.

M. R. Caroselli, “Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”.

Jesper Carlsen, “Landuse in the Roman Empire”, ed. L’Erma di Bretschneider, 1994.